A Guerra Civil, a Execução. García Lorca e a Espanha, 89 Anos de Mistério e Imortalidade

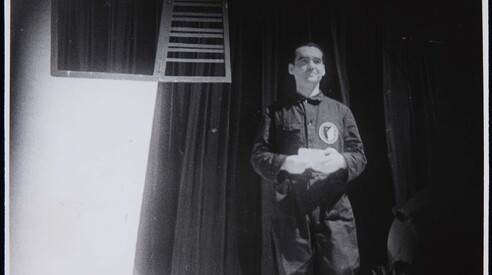

Federico Garcia Lorca, Coleção do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Espanha (via Wikimedia Commons)

revista

Depois de Granada, uma conspiração de silêncio envolve a morte do poeta. Quem o traiu? Onde está seu corpo? O rosto de um país dilacerado, as elegias, leitura essencial na década de 1970.

O crime ocorreu perto de Granada, há 89 anos. "Ele foi visto caminhando entre os rifles por uma longa estrada e emergindo no campo frio, ainda com as estrelas, ao amanhecer. Mataram Federico quando a luz estava raiando." É assim que Antonio Machado imortaliza o assassinato de Federico García Lorca , fuzilado por falangistas espanhóis nas alturas de Víznar em um dia de agosto de 1936, um mês após o início da Guerra Civil. Era a madrugada do dia 17, ou talvez do dia 19, ou do dia 20. Ninguém sabe. Depois de nove décadas, um sudário negro continua a cobrir a hora da morte de García Lorca. E as razões para uma tragédia espanhola.

Seu corpo também nunca foi encontrado. Nem o seu, nem o dos outros três homens fuzilados com ele: Don Dioscoro Galindo, um professor aleijado que se declarou ateu, e dois bandarilheiros anarquistas, Joaquín Arcollas e Francisco Galadí, conhecidos principalmente pelos entusiastas das touradas.

As escavações continuam nas valas comuns abertas pelo menos vinte e cinco anos após o fim da ditadura do caudilho Francisco Franco, que morreu de velhice em novembro de 1975. As escavações continuam na Vega de Granada, região que circunda a pequena cidade andaluza, imediatamente tomada pelos insurgentes nacionalistas em 18 de julho de 1936. A repressão foi feroz. E, como em toda a Espanha, continuou bem depois do fim da guerra em 1939, com a vitória dos falangistas. Só na província de Granada, estima-se que pelo menos vinte mil paseados, termo usado para descrever pessoas retiradas de suas casas ou das ruas, depois mortas e desaparecidas em valas comuns, sem que suas famílias pudessem sequer lamentá-las.

Nada. A recuperação da memória histórica, a "arqueologia da dor", como se diz por aqui, não trouxe o corpo do poeta. Ele já era uma lenda em vida, o típico Frederico da Espanha. A família também nunca se deu ao trabalho de procurá-lo. Para eles, ainda hoje: "Todos os mortos são iguais. Todos são Lorca. A verdade histórica deve ser buscada nos arquivos, não em túmulos." Essa postura, inabalável ao longo dos anos, alimentou rumores e especulações.

A melhor teoria é que devolveram os restos mortais de Federico em troca de silêncio. Essa hipótese é difícil de conciliar com o fato de que os corpos dos outros três executados junto com Lorca nunca foram encontrados, apesar de a família do professor Dom Dioscoro, por outro lado, ter persistido em sua busca.

A pior conjectura é que a traição do poeta começou dentro das paredes de sua própria casa, por aqueles que a frequentavam ou por sua própria família , certamente sob pressão naqueles dias do verão de 36. O cunhado de Lorca, o prefeito socialista de Granada, havia sido assassinado em 16 de julho. Eram tempos de caos e irracionalidade, como sempre acontece quando eclodem guerras, declaradas ou não.

São os vencedores, como sabemos, que se apropriam da história. Mesmo censurando, enganando e mistificando. Com o governo de Franco na Espanha, uma conspiração de silêncio desceu sobre o "caso Lorca". Mas no resto do mundo, a sombra do poeta assassinado se ergueu como um balão de ar quente. Como um grão de trigo que, enterrado, produz novos frutos. Seu mito ia muito além de seu incontestável gênio poético e teatral. Ele se tornou o emblema da liberdade contra todas as formas de totalitarismo. A Serra de Granada era como um Gólgota do século XX, Lorca como um santo secular.

"Um poeta pela graça de Deus ou do diabo", definiu-se Lorca. E acrescentou: "A luz do poeta é a contradição". Falava disso em público. Na Espanha e nas Américas. Realizava conferências tão concorridas que é difícil imaginá-las hoje. Imagine só. Sobre temas como El primitivo canto andaluz (A Canção Primitiva Andaluza), ou La imagen poética de don Luis de Góngora (A Imagem Poética de Don Luis de Góngora), ou mesmo a Teorìa del duende (A Teoria do Duende), onde o duende é uma espécie de elfo, o fogo sagrado que inspira artistas, mas também toureiros e dançarinos de flamenco.

A multidão o aplaudiu, as mulheres enlouqueceram por ele, apesar das fofocas sobre sua homossexualidade. Para essa plateia de aficionados, Federico García Lorca falou de seu mundo visionário, suspenso entre o sonho e a realidade, de suas fúrias abstratas, dos tempos conturbados que viveu, das tensões concretas que já fervilhavam nas veias da sociedade espanhola na década de 1920. Ele discutiu a poesia que Lorca escreveu. Tecida com paixões extremas, ternura infinita e crueldade infinita. Das palavras que ele escolheu, capturando a sonoridade de cada uma. Seus versos, às vezes, eram pura música. Como "Arbolé, arbolé, seco y verdé". Ou a famosa estrofe: "Verde que eu quero verde. Verde vento. Verdes ramos". Eram "arte pela arte", inspiradas no grande poeta Luis de Góngora, símbolo do poder cultural e militar espanhol durante a Era de Ouro, capelão da corte de Filipe III e esteta, já considerado em vida o "mestre absoluto da realidade poética". Sepultado na morte por controvérsias sem fim.

Naquela Espanha do início do século XX, ainda havia quem considerasse as Soledades de Góngora "escandalosas". Por causa de seu domínio dos sentidos. Por serem hipérboles poéticas tão ricas em imagens, metáforas e latinismos que se sobrepunham ao conteúdo narrativo. O tema era usado como pretexto. Como estrutura para súbitos lampejos de brilhantismo. Um estilo elitista, às vezes obscuro, que simultaneamente se inspirava na grande tradição popular espanhola. Essa estética barroca, o "gongorismo" de Góngora — ou "culteranismo", como ensinam os críticos literários — fascinava Lorca e um grupo de jovens poetas contemporâneos a ele: Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti e Vicente Aleixandre, este último um futuro ganhador do Prêmio Nobel em 1977, dois anos após a morte de Franco.

Muitos deles eram amigos e colegas. Dividiram quartos em Madri, no internato mais vanguardista da época, a Residência de Estudantes, um arquétipo da educação liberal na Europa. Juntos, em dezembro de 1927, decidiram organizar uma homenagem a Góngora em Sevilha, no terceiro centenário de sua morte. O evento — iniciado e patrocinado pelo toureiro Ignacio Sánchez Mejías — foi crucial para identificar o grupo que participou da memória de Góngora como a "geração de 27", juntamente com outros autores e artistas espanhóis da época. Entre eles, o pintor Salvador Dalí, uma grande paixão juvenil de García Lorca; o cineasta Luis Buñuel; o escritor Max Aub; e, claro, o próprio Ignacio Sánchez Mejías, autor de peças e narrativas não desprovidas de graça e ironia. Certamente, a fama de Sánchez Mejías esteve e está ligada às touradas. Em vida, foi por suas incontáveis voltas à roda na arena, seu passo triunfante pontuado pela homenagem da multidão após derrotar o touro. Na morte, foi pelo comovente "Llanto por Ignacio", composto para ele por Federico García Lorca. O poema, pontuado pelo toque obsessivo da hora, "A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde", é uma das obras mais famosas da literatura espanhola do século XX. Certamente, uma das mais traduzidas.

Carlo Bo foi o primeiro a tentar fazê-lo na Itália, em 1938, na revista Letteratura, publicada em Florença. Ao longo das décadas, retomou a tradução, com ligeiras modificações, nas muitas edições que editou dos poemas de García Lorca, aqueles que estudamos há gerações com "a Espanha no coração". Em 1942, foi a versão de Vittorini . Depois, em 1949, a de Oreste Macrì. Mas foi na década de 1950 que o Lamento pela Morte de Inácio se tornou imensamente famoso. Encontrou um intérprete excepcional, Arnoldo Foà. O sucesso foi tamanho que o próprio Foà decidiu gravar alguns dos poemas de amor de Lorca para a Fonit Cetra, incluindo "Gacela del amor imprevisto" e "La rosa de la Alhambra".

Na Itália e além, Federico García Lorca já havia, no entanto, quebrado todas as barreiras de desconfiança em torno da ars poetica. Ele foi o intérprete mais extraordinário da "geração de 27". Ele próprio, com razão, considerava a poesia "a mais bela da Europa", como escreveu em carta a Miguel Hernández, o soldado-poeta da Segunda República que morreu nas prisões de Franco em 1942, com apenas 31 anos. Quem sabe por que García Lorca recorreu a Miguel Hernández? Eles não poderiam ser mais diferentes. E, no entanto, o destino cruzou seus caminhos. Eles se conheceram e se tornaram amigos formais. Hernández, nascido pastor de cabras, foi um extraordinário poeta autodidata. Ele cuidava de seu rebanho e lia os livros que lhe eram emprestados pelo cônego de sua aldeia. Devorou o melhor da poesia renascentista e barroca espanhola: Góngora, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Lope de Vega. Escrevia letras refinadas, a ponto de ser chamado de "o brilhante epígono da geração de 27". Escreveu romances que se tornaram canções republicanas da Guerra Civil, como "Vientos del pueblo". Canções que, na década de 1970 — formidáveis para quem estava lá e era jovem —, se tornaram populares graças a Victor Jara e Inti Illimani. Foi a redescoberta de Miguel Hernández, cuja morte por inanição e doença, sozinho e na prisão, nos chamados años del hambre, a fome do imediato pós-guerra, havia sido esquecida por muito tempo.

Não como Lorca. Ele era culto e cosmopolita, um señorito de nascimento e educação, filho de um poderoso proprietário de terras e de uma professora que lhe incutiu a paixão pelo piano, pela pintura e pela música desde criança. Não como Lorca, cujo fim "foi digno de um poeta", como disse Borges.

O crime, portanto, ocorreu em Granada. "Federico caiu morto, com sangue na testa e chumbo nas entranhas", narra Machado para referência futura. No imaginário coletivo do Ocidente, Federico García Lorca tornou-se uma metáfora da história espanhola vista do lado vencido. Com ele, "a outra Espanha" prevaleceu . Sua execução perto de Granada, em agosto de 1936, é tão marcante quanto a fotografia do miliciano mortalmente ferido por uma bala falangista, tirada por Robert Capa perto de Córdoba em 5 de setembro de 1936.

Na realidade, matanças ocorriam em ambos os lados da Espanha. Machado já havia escrito sobre isso em 1912, na coletânea Campos de Castilla. Ele havia percebido o Cainismo como um traço distintivo do caráter espanhol. E havia emitido um aviso ao Españolito, o recém-nascido que veio ao mundo: "Que Deus te proteja. Uma das duas Espanhas gelará seu coração."

No Ocidente, porém, a narrativa da Guerra Civil como a abertura de uma dança trágica que culminou em 1945 com a queda da Itália de Mussolini e da Alemanha nazista acabou simplificando os eventos espanhóis a ponto de banalizá-los no eterno embate: fascismo versus antifascismo, autoridade militar reacionária versus resistência democrática. Na realidade, o que aconteceu durante a Guerra Civil foi muito mais complexo: os comunistas lutaram contra seus camaradas trotskistas e, ainda mais, contra os anarquistas; os falangistas liberais detestavam o obscurantismo dos generais; os católicos sofreram a ferocidade dos anticlericais que chegaram a profanar igrejas e conventos e violar seus habitantes; os bascos e catalães estavam, como sempre, contra os castelhanos e, portanto, contra o poder central em Madri.

A narrativa da história do lado dos vencidos também foi resultado do fim da Segunda Guerra Mundial, da vitória dos aliados anglo-americanos e da União Soviética. A Espanha permaneceu isolada na Europa Ocidental, alheia à lógica dos blocos opostos traçados em Yalta em 1945. O Generalíssimo Franco, a quem não faltava perspicácia política, não quisera participar do conflito mundial. Mas certamente não podia negar os laços ideológicos, e outros, com as potências derrotadas do Eixo. Até 1953, ano em que o Caudilho decidiu, por necessidade, conceder bases militares aos Estados Unidos, a Espanha não recebeu ajuda para a reconstrução. Nenhum Plano Marshall. Nenhuma reabilitação do passado. Como se a Lenda Negra fosse o seu destino. Permaneceu um país pungente e quase inacessível, onde vestígios magníficos do passado serviam de pano de fundo para cidades destruídas, para mulheres e homens reduzidos à pobreza, forçados a morrer de fome.

Foi o país que carregou o fardo de ter matado seu maior poeta. De tê-lo feito na obscuridade, contra toda a lógica e previsões. Jorge Guillén, ele próprio poeta, tranquilizou a família de Lorca quando a revolta militar ainda estava no ar: "Em caso de revolta, se apenas um espanhol sobrevivesse, seria Federico." Em vez disso, Lorca foi executado imediatamente. Quem sabe por medo ideológico ou ressentimento pessoal. Enquanto isso, Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas e muitos outros daquela "geração" seguiram o caminho do exílio. Eles eram a Espanha peregrina que carregava consigo o fascínio da derrota.

Muitos deles ajudaram a imortalizar Federico García Lorca com elegias escritas especialmente para ele. "Nós, que estivemos com ele, ainda não conseguimos acreditar que ele morreu. Não conseguimos imaginá-lo diante de um pelotão de fuzilamento", disse Rafael Alberti muitos anos depois. E então ele escreveu "Retorno de um Poeta": "Como se a vida que você não teve na vida, tivesse vivido passo a passo na morte." Assim, Federico García Lorca se tornou o poeta espanhol mais lido de todos os tempos.

Para aqueles de nós que, como eu, éramos estudantes do ensino médio na década de 1970, Lorca era uma leitura essencial. Na Andaluzia, meus colegas cantavam e dançavam os versos de Romancero gitano, talvez o livro mais popular de Lorca, apesar de estar impregnado de experimentação vanguardista. Tomei consciência disso quando frequentei a universidade na Espanha. Observá-los era como testemunhar a execução de cantares da tradição oral. Ainda guardo uma carta de Matilde, uma amiga andaluza e colega de estudos em Salamanca. Ela me enviou "sua" versão de Antoñito el Camborio, de Lorca, e prometeu interpretá-la para mim em troca de um prato de espaguete. Constantemente me pego lendo poemas inspirados por García Lorca ou a ele endereçados. Os mais recentes e belos, em ordem cronológica, são os de Beatriz Hernanz, a poetisa que hoje dirige o Instituto Cervantes em Cracóvia. Na coletânea "Habitarás a Luz que Te Repara", recentemente traduzida para o italiano com o texto original na página oposta, Hernanz escreve versos como: "Não quero ler o chumbo envolto na tua cegueira azul-marinho, no ar da tua ausência, oitenta anos depois. Teu verso perdura como uma pena sonhada por um beija-flor." O beija-flor, assim como o cavalo, a lua, a oliveira, o goivo-vermelho, o jasmim e o nardo, são imagens da Andaluzia cigana, símbolos usados por Lorca como uma fronteira mágica entre a realidade e o sonho, entre Eros e Tânatos.

O crime, portanto, ocorreu em Granada. "Ele foi visto caminhando sozinho com ela, sem medo de sua foice. Os carrascos não ousaram mirar em seu rosto", relata Machado. Parece certo que entre os seis carrascos encarregados da execução estava um primo distante de Lorca, Antonio Benavides. Dizem que ele era um homem violento, alguém que bebia e falava demais nas tavernas e bordéis de Granada. Como o machão integral que se considerava, gabava-se de "ter dado dois tiros na cabeça do cérebro grande". Ou o maricón, que significa "a rainha", dependendo do contexto. Por que ele teria feito isso? Talvez por dinheiro, talvez por inveja. E é como se Lorca tivesse tido uma premonição ao escrever um de seus poemas mais amados na década de 1920: "Morte de Antoñito el Camborio". É a história de um cigano de linhagem ilustre, um moreno de verde luna, que é preso pela Guarda Civil e despojado de sua vara, o símbolo de sua honra. Por isso, ele é marginalizado e, por fim, morto às margens do Guadalquivir por seus primos. Eles "invejavam nele o que não invejavam nos outros: sapatos coríntios, medalhões de marfim e aquela pele tingida de azeitonas e jasmim". Lorca poderia ter imaginado o cigano Camborio como um alter ego? E a violência entre primos poderia ser um prenúncio da guerra fratricida na Espanha?

Depois, a inveja. Lorca era poeta laureado. Suas três estadias americanas na década de 1930, em Nova York, Cuba — onde descobriu o corpo negro da América e os ritmos afro-cubanos — e Argentina, lhe renderam fama e prestígio internacionais. Mas Granada era um pueblo pequeño. O que na Espanha corresponde a infierno grande. Lorca considerava a burguesia granadina "a pior da Espanha". E ele dizia isso. O que não o tornava mais querido em sua própria cidade.

É provável que o erro de Federico García Lorca naquele verão de 1936 tenha sido justamente retornar a Granada . Para celebrar, como fazia todos os anos, o seu onomástico com o pai, também Federico, segundo o costume espanhol. Quem sabe o que teria acontecido se Lorca tivesse permanecido na segura Madri? Ou se Lorca tivesse partido para Nova York ou México, como planejava. Teria sido, talvez, o exilado mais ilustre em quase quarenta anos de ditadura. Em vez disso, a morte o aguardava em Granada. Na "sua" Granada. Foi graças à pressão internacional, aos hispanistas, aos jornalistas e aos diplomatas que a história de Lorca foi gradual e apenas parcialmente resolvida. Em 1965, a rádio espanhola SER publicou um relatório do Comando Policial de Granada, redigido naquele mesmo ano, com o tema: "Antecedentes do poeta Federico García Lorca". Duas páginas datilografadas descrevendo, em puro jargão burocrático, a prisão de Lorca com grande demonstração de força; as intervenções para libertá-lo por parte das autoridades territoriais da Falange e de antigos falangistas como os Rosales, uma família amiga — ou que se acreditava ser — da qual Lorca se escondera, assustado com dois ataques falangistas à sua casa; e o fato de que, precisamente por causa dessas intervenções, Lorca não parecia estar em perigo iminente de morte.

Então a situação se agrava. "Os dados obtidos são confusos", especifica o relatório. Prossegue com as acusações contestadas: práticas homossexuais, uma aberração que se tornou vox populi (é exatamente assim que o gendarme escreve, em latim), mas não comprovada pelos fatos; filiação à Maçonaria; socialismo. Segundo o relatório, Lorca "confessa". Sabe-se lá o quê. Talvez os amores proibidos vividos em Madri e em outros lugares, nunca em Granada. Não há menção, no entanto, a qualquer julgamento antes do fuzilamento. O documento dá mais espaço ao papel dos cinco irmãos Rosales que abrigaram Lorca em seus últimos dias. Os dois mais velhos eram certamente camisas viejas, falangistas primitivos. Apesar disso, arriscaram suas vidas ao se dedicarem à causa de Lorca.

O "caso Rosales" foi reaberto em agosto deste ano pelo jornal El País, após o ressurgimento de uma peça inédita de seu irmão mais novo, Luis, poeta como García Lorca. A peça, escrita em 1946, durante a censura franquista, fala de denúncias. O protagonista, chamado Luis como o autor, diz: "Eu era jovem e pertencia a um círculo revolucionário. Era moda na época em meu país. Quando a revolução estourou, traí um homem... Ele se refugiou em minha casa. Isso lhe custou a vida." Será que Luis Rosales estava se expondo em uma época em que nem sequer podia publicar?

Após um debate "amplo e ponderado", é evidente que os acadêmicos concluíram que a obra revela o tormento de Rosales por não ter conseguido salvar seu amigo. Por ter permanecido vivo enquanto ele morria.

A questão que permanece é o título da obra de Luis Rosales: por quê? Por que um famoso senhorito, de família burguesa e com conhecidos burgueses, nem sequer particularmente envolvido na política, acabou, entre os primeiros na Espanha, em uma vala na estrada de Víznar a Fuente Grande de Alfacar, como indica o documento elaborado pela Delegacia de Polícia de Granada?

Aqui, o campo foi devastado por escavadeiras. A construção do boom econômico chegou bem antes da arqueologia da dor, com chalés espalhados por toda parte. Em 1936, Fuente Grande também era conhecida como a Fonte das Lágrimas pelo murmúrio ensurdecedor de suas águas de nascente e subterrâneas. Assim, retornamos aos versos vívidos de Antonio Machado descrevendo a última caminhada de Federico. "Construam, amigos, para o poeta um monte de pedra e durmam na Alhambra, sobre uma fonte onde a água chora e diz para sempre que o crime foi cometido em Granada, na sua Granada."

Certamente, a obra de Machado foi um lampejo poético singular de inspiração. Quase uma visão do que aconteceu na fria madrugada de Víznar, em agosto de 1936. Certamente, o segredo da execução do poeta deve ter se espalhado de boca em boca. Foi tão doloroso para a Espanha, logo no início de uma guerra há muito temida. Foi a introdução à paixão e à morte que dominariam o cotidiano de cada espanhol durante o conflito fratricida entre as duas Espanhas, cada uma das quais, é claro, acreditava representar a verdade do momento e, ao mesmo tempo, o futuro do país.

Machado teve a coragem de publicar a elegia fúnebre de seu amigo Federico. Fê-lo apenas dois meses depois, em 17 de outubro de 1936, na revista madrilena Ayuda, publicada pelo Soccorso Rosso Internazionale, uma organização comunista muito ativa na Espanha mesmo antes da Guerra Civil.

Os versos de Machado são dolorosos. Talvez sejam uma premonição do seu próprio fim, que veio da exaustão em 1939, após uma fuga inútil pelos Pireneus, quando os falangistas já haviam efetivamente vencido a guerra.

Mas é sobre os motivos da execução de Lorca que Machado tem a percepção mais comovente. "Federico cortejou a morte", escreve Machado. "Porque ontem, camarada, meus versos ecoaram o bater de palmas de suas mãos ossudas, e você trouxe arrepios ao meu canto e o fio de sua foice de prata à minha tragédia. Cantarei para você a carne que você não tem, os olhos que lhe faltam, os cabelos que o vento jogou, os lábios vermelhos onde te beijaram... Hoje como ontem, cigana, minha morte, como sou feliz sozinho com você entre estas brisas de Granada." A morte, finalmente, ouviu.

Mais sobre estes tópicos:

ilmanifesto