La Guerra civile, la fucilazione. García Lorca e la Spagna, 89 anni di mistero e immortalità

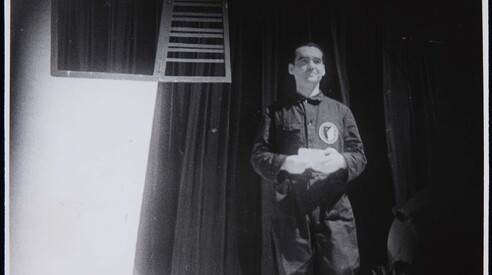

Federico Garcia Lorca, Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España (via Wikimedia Commons)

magazine

Dopo Granada, una congiura di silenzi intorno alla morte del poeta. Chi lo tradì? Dov’è il corpo? Il volto di un paese lacerato, le elegie, la lettura imprescindibile negli anni Settanta

Il crimine avvenne nei pressi di Granada, 89 anni fa. “Lo si vide camminare tra i fucili per una lunga strada, e uscire alla campagna fredda, ancora con le stelle, sul far del giorno. Hanno ucciso Federico quando la luce spuntava”. Così Antonio Machado immortala l’assassinio di Federico García Lorca, fucilato dai falangisti spagnoli sulle alture di Víznar in un giorno d’agosto del 1936, un mese dopo lo scoppio della Guerra civile. Era l’albeggiare del giorno 17, o forse del 19, o del 20. Non si sa. Dopo nove decadi, un sudario nero continua a coprire il tempo della morte di García Lorca. E le ragioni di una tragedia spagnola.

Non è mai stato trovato neppure il corpo. Non il suo e neppure quelli degli altri tre fucilati assieme a lui: don Dióscoro Galindo, un maestro zoppo che si dichiarava ateo, e due banderilleros anarchici, Joaquín Arcollas e Francisco Galadí, noti soprattutto ai cultori della corrida.

Si è scavato a lungo nelle fosse comuni aperte almeno venticinque anni dopo la fine della dittatura del Caudillo Francisco Franco, morto di vecchiaia nel novembre del 1975. Si continua a scavare nella Vega di Granada, la comarca attorno alla piccola città andalusa, subito presa dai nazionalisti insorti il 18 luglio del ‘36. La repressione fu feroce. E, come in tutta la Spagna, continuò ben oltre la guerra terminata nel ‘39 con la vittoria dei falangisti. I quali, nel frattempo, erano diventati anche franchisti. Nella sola provincia di Granada si calcolano almeno ventimila paseados, che è il termine usato per definire persone prelevate a casa o per strada e poi ammazzate e fatte sparire nelle fosse comuni, senza che le famiglie potessero neppure piangerli.

Nulla. Il recupero della memoria storica, “l’archeologia del dolore”, come si dice da queste parti, non hanno restituito il corpo del poeta. Il quale in vita era già leggenda, il Federico di Spagna per antonomasia. Né la famiglia si è mai troppo preoccupata di cercarlo. Per loro ancora oggi: “tutti i morti sono uguali. Tutti sono Lorca. La verità storica va cercata negli archivi, non nelle tombe”. Questa loro posizione, granitica negli anni, ha alimentato dicerie e illazioni.

La migliore è che abbiano avuto indietro i resti di Federico in cambio del silenzio. Ipotesi che mal si concilia col fatto che neanche i corpi degli altri tre fucilati assieme a Lorca siano stati mai trovati. Nonostante la famiglia del maestro don Dióscoro si sia, invece, incaponita a cercarlo.

La peggiore congettura è che il tradimento del poeta sia partito proprio dalle mura di casa, da chi la frequentava o dagli stessi familiari, certamente sotto pressione in quei giorni dell’estate del ‘36. Il cognato di Lorca, sindaco socialista di Granada, era stato assassinato il 16 luglio. Erano tempi di caos e irrazionalità. Come sempre succede quando scoppiano guerre, dichiarate e non.

Sono i vincitori, si sa, ad appropriarsi della storia. Anche censurando, depistando, mistificando. Con il franchismo in Spagna, su “l’affaire Lorca” piombò una congiura di silenzi. Ma nel resto del mondo l’ombra del poeta assassinato si alzò come una mongolfiera. Come un chicco di grano che interrato produce nuovi frutti. Il suo mito andò ben oltre l’indiscusso genio poetico e teatrale. Divenne l’emblema della libertà contro qualsiasi totalitarismo. La sierra intorno a Granada come un Golgota del XX secolo, Lorca come un santo laico.

“Poeta per grazia di Dio o del demonio”, si definiva Lorca. E aggiungeva: “La luce del poeta è la contraddizione”. Ne parlava in pubblico. In Spagna e nelle Americhe. Teneva conferenze così affollate che è difficile immaginarsele oggi. Figuriamoci. Con temi, poi, come El primitivo canto andaluz oppure La imagen poética de don Luis de Góngora o, ancora, la Teorìa del duende, dove il duende è una sorta di folletto, il sacro fuoco che ispira gli artisti, ma anche i toreri e i bailaores del flamenco.

La folla lo osannava, le donne impazzivano per lui malgrado il chiacchiericcio intorno al suo essere omosessuale. A questa platea di aficionados Federico García Lorca parlava del suo mondo visionario, sospeso tra sogno e realtà, dei suoi astratti furori, dei tempi inquieti che attraversavano, delle tensioni concrete che serpeggiavano nelle vene della società spagnola già negli anni Venti. Argomentava sulla poesia che scriveva, Lorca. Intessuta di passioni estreme, infinite tenerezze e infinite crudeltà. Delle parole che sceglieva, cogliendo di ciascuna la sonorità. I suoi versi, talvolta, erano musica pura. Come Arbolé, arbolè, seco y verdé. Oppure la famosa strofa: Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. Erano “arte per l’arte” sul modello del sommo poeta Luis de Góngora, simbolo della potenza culturale e militare spagnola del Siglo de oro, cappellano alla corte di Filippo III ed esteta, considerato già in vita “padrone assoluto della realtà poetica”. Seppellito da morto da infinite polemiche.

In quegli inizi del Novecento in Spagna c’era ancora chi giudicava “scandalose” le Soledades composte da Góngora. Per il dominio dei sensi. Perché erano iperboli poetiche così ricche di immagini, metafore e latinismi da sovrastare il contenuto narrativo. Il tema usato come pretesto. Come cornice di improvvisi fulgori. Uno stile elitario, talvolta oscuro, che attingeva al contempo alla grande tradizione popolare spagnola. Quest’estetica del barocco, il gongorismo, appunto – o “culteranesimo”, come insegnano i critici letterari – affascinò Lorca e un gruppo di giovani poeti a lui contemporanei: Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, quest’ultimo futuro premio Nobel nel 1977, due anni dopo la morte di Franco.

Molti di loro erano amici e sodali. Insieme avevano abitato le stesse stanze a Madrid, nel collegio più all’avanguardia del tempo, la Residencia de Estudiantes, archetipo di istruzione liberale in Europa. Insieme decisero nel dicembre del 1927 di organizzare a Siviglia un omaggio a Góngora nel terzo centenario della morte. L’evento – di cui fu promotore e mecenate il torero Ignacio Sánchez Mejías – fu fondamentale per identificare come “generazione del ‘27” il gruppo che aveva partecipato al ricordo di Góngora e, assieme a loro, altri autori e artisti della Spagna del tempo. Come il pittore Salvador Dalí, grande passione giovanile di García Lorca, il cineasta Luis Buñuel, lo scrittore Max Aub, e ovviamente lo stesso Ignacio Sánchez Mejías, autore di testi teatrali e narrativi non privi di grazia e ironia. Certo, la fama di Sánchez Mejías era ed è legata alla tauromachia. In vita, per le innumerevoli vueltas al ruedo nell’arena, l’incedere trionfale ritmato dal tributo del pubblico dopo aver sconfitto il toro. In morte, per via dell’accorato Llanto por Ignacio, composto per lui da Federico García Lorca. Il poema, scandito dal rintocco ossessivo dell’ora, A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde, è una delle opere più conosciute della letteratura spagnola del Novecento. Di certo, tra le più tradotte.

In Italia si cimentò per primo Carlo Bo nel 1938 sulla rivista Letteratura, edita a Firenze. Nel corso dei decenni riprese la traduzione, con lievi modifiche, nelle molte edizioni da lui curate delle poesie di García Lorca, quelle su cui abbiamo studiato generazioni con “la Spagna nel cuore”. Nel 1942 fu la volta della versione di Vittorini. Poi, nel 1949 di Oreste Macrì. Ma fu negli anni 50 che il Lamento per la morte di Ignazio divenne celeberrimo. Aveva trovato un interprete d’eccezione, Arnoldo Foà. Il successo fu tale che lo stesso Foà decise di registrare per la Fonit Cetra anche alcune poesie d’amore di Lorca, tra cui Gacela del amor imprevisto e La rosa de la Alhambra.

In Italia e non solo, Federico García Lorca aveva, comunque, già infranto tutte le barriere di diffidenza che circondano l’ars poetica. Era il più straordinario interprete della “generazione del ‘27”. Della poesia che lui stesso considerava, non a torto, “la più bella d’Europa”, come scrisse in una lettera indirizzata a Miguel Hernández, il poeta soldato della Seconda repubblica morto nelle carceri franchiste nel 1942 a soli 31 anni. Chissà poi perché García Lorca si rivolse proprio a Miguel Hernández. Non potevano essere più diversi. Eppure, il destino incrociò le loro vite. Fecero conoscenza e divennero formalmente amici. Hernández, nato pastore di capre, fu uno straordinario autodidatta. Badava al gregge e leggeva i libri che gli prestava il canonico del suo paese. Divorava il meglio della poesia rinascimentale e barocca di Spagna: Góngora, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Lope de Vega. Scrisse liriche raffinate, tanto da farlo definire “il geniale epigono della generazione del ‘27”. E scrisse romances che divennero canzoni repubblicane della Guerra civile, come Vientos del pueblo. Canzoni che negli anni Settanta – formidabili per chi c’era ed era giovane – divennero popolari grazie a Victor Jara e agli Inti Illimani. Fu la riscoperta di Miguel Hernández, la cui morte di stenti e malattie, da solo e in prigione, nei cosiddetti años del hambre, la carestia dell’immediato dopoguerra, era stata troppo a lungo accantonata.

Non come Lorca. Che era colto e cosmopolita, señorito per nascita ed educazione, figlio di un potente proprietario terriero e di una maestra che gli trasmise da bambino la passione per il piano, la pittura, la musica. Non come Lorca, la cui fine “fu degna di un poeta”, come ebbe a dire Borges.

Il crimine avvenne, dunque, a Granada. “Morto cadde Federico, sangue nella fronte e piombo nelle viscere”, narra Machado a futura memoria. Nell’immaginario collettivo dell’Occidente Federico García Lorca divenne metafora della storia spagnola vista dalla parte dei vinti. Con lui prevalse “l’altra Spagna”. La sua fucilazione nei dintorni di Granada nell’agosto del ‘36 come la foto del Miliziano colpito a morte da un proiettile falangista, scattata da Robert Capa vicino a Cordova il 5 settembre del ‘36.

In realtà si uccideva da una parte e dall’altra in Spagna. Lo aveva scritto Machado già nel 1912 nella raccolta Campos de Castilla. Aveva percepito il cainismo come tratto distintivo del carattere degli spagnoli. E aveva lanciato un monito allo Españolito, il neonato che viene al mondo. “Che Dio ti guardi. Una delle due Spagne ti farà gelare il cuore”.

In Occidente, però, nel racconto della Guerra civile come ouverture di una danza tragica conclusa nel 1945 con la caduta dell’Italia di Mussolini e della Germania nazista, si finì per semplificare le vicende spagnole fino a banalizzarle nello scontro di sempre: fascismo contro antifascismo, autorità militare reazionaria contro resistenza democratica. In realtà quanto avvenne durante la Guerra civile fu molto più complesso: i comunisti combattevano i compagni trotzkisti e ancor di più gli anarchici; i falangisti liberali detestavano l’oscurantismo dei generali; i cattolici subivano la ferocia degli anticlericali che arrivarono a profanare chiese e conventi e a violare chi li abitava; i baschi e i catalani erano, come sempre, contro i castigliani, quindi contro il potere centrale di Madrid.

La narrazione della storia dalla parte dei vinti fu anche frutto della fine della Seconda guerra mondiale, della vittoria degli alleati angloamericani e dell’Unione sovietica. La Spagna rimase isolata nell’Europa occidentale, estranea alla logica dei blocchi contrapposti disegnata a Yalta nel 1945. Il Generalissimo Franco, che non mancava di fiuto politico, non aveva voluto prendere parte al conflitto mondiale. Ma non poteva di certo negare il legame ideologico, e non solo, con le potenze sconfitte dell’Asse. Fino al 1953, l’anno in cui il Caudillo si decise, giocoforza, a concedere basi militari agli Stati Uniti, la Spagna non ebbe alcun aiuto per la ricostruzione. Nessun piano Marshall. Nessuna riabilitazione del passato. Come se la leyenda negra fosse il suo destino. Rimase un paese struggente e quasi inaccessibile. In cui magnifiche vestigia del passato facevano da sfondo a città distrutte, a donne e uomini ridotti in miseria, costretti alla fame.

Era il paese che portava il peso di aver ucciso il suo poeta migliore. Di averlo fatto nell’oscurità, contro qualsiasi logica o previsione. Jorge Guillén, poeta anche lui, aveva rassicurato la famiglia di Lorca quando el alzamiento militar era ancora nell’aria. “In caso di rivolta, se ci fosse un solo spagnolo a salvarsi, quello sarebbe Federico”. Invece Lorca fu giustiziato subito. Chissà per quale timore ideologico o per quale privato rancore. Mentre Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas e tanti altri di quella “generazione” presero la via dell’esilio. Furono la España peregrina che portava con sé il fascino della sconfitta.

Molti di loro contribuirono a rendere immortale Federico García Lorca con elegie scritte apposta per lui. “Noi che eravamo con lui, non possiamo ancora capacitarci che sia morto. Non possiamo immaginarlo davanti a un plotone di fucili”, ebbe a dire molti anni dopo Rafael Alberti. E poi scrisse Retornos de un poeta asesinado: “Come se quella vita che non avesti in vita, l’avessi a passo a passo vissuta nella morte”. Fu così che Federico García Lorca diventò il poeta spagnolo più letto di tutti i tempi.

Per chi, come me, era liceale negli anni Settanta, Lorca era lettura imprescindibile. In Andalusia i miei coetanei cantavano e danzavano le strofe del Romancero gitano, forse il libro più popolare di Lorca, nonostante sia intriso di sperimentazioni avanguardistiche. Me ne resi conto quando frequentai l’università in Spagna. A guardarli, sembrava di assistere alla rappresentazione dei cantares della tradizione orale. Ho ancora una lettera di Matilde, amica andalusa e collega di studi a Salamanca. Mi manda la “sua” versione di Antoñito el Camborio di Lorca e promette di interpretarla per me in cambio di un piatto di spaghetti. Di continuo mi capita di leggere poesie nate nel solco di García Lorca o a lui indirizzate. Le ultime e le più belle in ordine cronologico, quelle di Beatriz Hernanz, la poetessa che oggi dirige l’Instituto Cervantes di Cracovia. Nella raccolta Abiterai la luce che ti ripara, tradotta di recente anche in italiano con testo originale a fronte, Hernanz scrive versi come: “Non voglio leggere il piombo avvolto nella tua cecità blu di mare, nell’aria della tua assenza, ottant’anni dopo. Il tuo verso dura come una piuma sognata da un colibrì”. Il colibrì, come il cavallo, la luna, l’ulivo, la violaciocca, il gelsomino, il nardo, sono immagini dell’Andalusia gitana, simboli usati da Lorca come frontiera magica tra realtà e sogno, tra eros e thanatos.

Il crimine avvenne, dunque, a Granada. “Lo si vide camminare solo con Lei, senza aver paura della sua falce. Il plotone dei carnefici non osò puntare alla faccia”, narra Machado. Sembra accertato che tra i sei boia incaricati della fucilazione ci fosse anche un lontano cugino di Lorca, Antonio Benavides. Dicono che fosse un tipo violento. Uno che beveva e parlava troppo nelle taverne e nei bordelli di Granada. Da macho integral, quale riteneva di essere, si vantava di “avere tirato due pallottole in testa al cervellone”. O al maricón, cioè “la checca”, secondo i contesti. Perché lo avrebbe fatto? Forse per denaro, forse per invidia. Ed è come se Lorca avesse avuto una premonizione quando scrisse negli anni Venti uno dei suoi poemi più amati: Muerte de Antoñito el Camborio. Perché è la storia di un gitano di stirpe illustre, moreno de verde luna, che viene arrestato dalla Guardia Civil e privato della vara, cioè del simbolo del suo onore. Per questo viene emarginato e, infine, ucciso sulle rive del Guadalquivir dai cugini. I quali in lui “invidiavano quello che non invidiavano in altri: scarpe color Corinto, medaglioni d’avorio e quella pelle impastata d’olive e gelsomini”. Che il gitano Camborio fosse stato immaginato da Lorca come un alter ego? E la violenza tra cugini come un’anticipazione della guerra fratricida di Spagna?

Poi, l’invidia. Lorca era poeta laureato. I tre soggiorni americani negli anni Trenta, a New York, a Cuba – dove scoprì il corpo nero dell’America e i ritmi afrocubani – e in Argentina, gli avevano dato notorietà e prestigio internazionali. Ma Granada era pueblo pequeño. Che in Spagna corrisponde a infierno grande. Lorca giudicava la borghesia granadina “la peggiore di Spagna”. E lo diceva. Il che non lo rendeva più amato nella sua città.

E’ probabile che il passo falso di Federico García Lorca in quell’estate del ‘36 sia stato proprio quello di tornare a Granada. Per festeggiare, come tutti gli anni, l’onomastico col padre, anche lui Federico, secondo il costume spagnolo. Chissà cosa sarebbe avvenuto se Lorca fosse rimasto nella più sicura Madrid. O se Lorca fosse partito per New York o per il Messico, come aveva in progetto di fare. Sarebbe stato, forse il più illustre esiliato in quasi quarant’anni di dittatura. Invece, la morte l’attese a Granada. Nella “sua” Granada. Fu grazie alle pressioni internazionali, agli ispanisti, ai giornalisti, ai diplomatici che si venne componendo a poco a poco e solo in parte la vicenda di Lorca. Nel 1965 l’emittente radiofonica spagnola Ser rese pubblica un’informativa del Comando di polizia di Granada, stilata lo stesso anno, con oggetto: “precedenti del poeta Federico García Lorca”. Due pagine dattiloscritte in cui si riferisce, in puro burocratese, l’arresto di Lorca con gran dispiegamento di forze; gli interventi per rimetterlo in libertà da parte di autorità territoriali della Falange e di antiguos falangistas come i Rosales, famiglia amica – o ritenuta tale – presso cui Lorca era andato a nascondersi, spaventato da due irruzioni di milizie falangiste a casa propria; il fatto che proprio per quegli interventi Lorca non sembrasse in imminente pericolo di vita.

Poi la situazione precipita. “I dati acquisiti sono confusi”, specifica il rapporto. E continua con le accuse contestate: pratiche di omosessualità, aberrazione che è arrivata ad essere vox populi (scrive proprio così, in latino, il gendarme), ma non accertata nei fatti; appartenenza alla massoneria; socialismo. Secondo il verbale, Lorca “confessa”. Chissà cosa. Magari gli amori proibiti vissuti a Madrid e altrove, mai a Granada. Non c’è accenno, però, ad alcun processo prima della fucilazione. C’è più spazio nel documento per il ruolo dei cinque fratelli Rosales che ospitarono Lorca nei suoi ultimi giorni di vita. I due maggiori erano di certo camisas viejas, falangisti della prima ora. Nonostante ciò, rischiarano la vita per essersi spesi a favore di Lorca.

Il “caso Rosales” è stato riaperto questo agosto dal quotidiano El País perché è riemersa un’opera teatrale inedita del fratello minore Luis, poeta come García Lorca. Il testo, scritto nel 1946, in piena censura franchista, parla di delazioni. Il protagonista, di nome Luis come il suo autore, dice: “Ero giovane e appartenevo a un circolo rivoluzionario. Era di moda allora nel mio paese. Quando la rivoluzione scoppiò, tradii un uomo… Si era rifugiato a casa mia. Gli costò la vita”. Che Luis Rosales si stesse autodenunciando in un tempo in cui non poteva neppure pubblicare?

Dopo un dibattito “ampio e ponderato”, va da sé, gli accademici hanno concluso che l’opera rivela piuttosto il tormento di Rosales per non essere riuscito a salvare l’amico. Per essere rimasto vivo mentre lui moriva.

Rimane l’interrogativo che è il titolo dell’opera di Luis Rosales: ¿Por qué? Perché mai un señorito famoso, di famiglia borghese e di borghesi frequentazioni, neppure troppo impegnato in politica, fosse finito, tra i primissimi in Spagna, in un fosso lungo la strada che da Víznar porta a Fuente Grande di Alfacar, come indica il documento redatto dal Comando di polizia di Granada.

Qui la campagna è stata ormai sconvolta dalle ruspe. L’edilizia del boom economico è arrivata ben prima dell’archeologia del dolore. Con tanti chalet disseminati ovunque. Pensare che nel ‘36 Fuente Grande era chiamata anche Fuente de las lágrimas per il borbottio assordante delle acque sorgive e sotterranee. Si ritorna, così, ai versi nitidi di Antonio Machado che descrivono l’ultimo paseo di Federico. “Costruite, amici, per il poeta un tumulo di pietra e sonno nell’Alhambra, sopra una fonte dove l’acqua pianga e dica in eterno che il delitto fu a Granada, nella sua Granada”.

Certo, fu una singolare folgorazione poetica, quella di Machado. Quasi una visione di quanto avvenne nell’alba fredda di Víznar nell’agosto del ‘36. Certo, doveva correre di bocca in bocca il segreto della fucilazione del poeta. Tanto era lacerante per la Spagna appena all’inizio di una guerra a lungo paventata. Era l’introibo alla passione e morte che avrebbe travolto la vita quotidiana di ciascun spagnolo durante lo scontro fratricida tra le due Spagne, ciascuna delle quali, va da sé, convinta di rappresentare la verità del momento e, insieme, il futuro del paese.

Ebbe animo, Machado, nel pubblicare l’elegia funebre per l’amico Federico. Lo fece appena due mesi dopo, il 17 ottobre del ‘36, sulla rivista madrilena Ayuda, edita da Soccorso rosso internazionale, organizzazione comunista molto attiva in Spagna già prima della Guerra civile.

Sono versi dolorosi, quelli di Machado. Magari una premonizione della sua stessa fine, avvenuta per sfinimento nel 1939, dopo un’inutile fuga oltre i Pirenei, quando i falangisti avevano di fatto già vinto la guerra.

Ma è sulle ragioni della fucilazione di Lorca che Machado ha l’intuizione più straziante. “Federico corteggiava la morte”, scrive Machado. “Perché ieri nei miei versi, compagna, risuonava il battere delle tue mani ossute, e desti gelo al mio cantare e filo della tua falce d’argento alla mia tragedia, ti canterò la carne che non hai, gli occhi che ti mancano, i capelli che il vento ti agitava, le labbra rosse dove ti baciavano… Oggi come ieri, gitana, morte mia, come sto bene solo con te tra queste brezze di Granada”. La morte, infine, l’ascoltò.

Di più su questi argomenti:

ilmanifesto