Johann Strauss à Vienne | Valse de Strauss : Plus que Um-ta-ta

Sur l' Opernring , des calèches s'arrêtent devant la magnifique façade Renaissance de l'Opéra national de Vienne. Des jeunes hommes en costumes d'époque, perruques blanches poudrées, habits rouges et gilets dorés, proposent des billets pour le concert du soir. Les passants s'arrêtent et sortent leur téléphone pour un selfie. Au milieu de l'agitation, un musicien s'incline, lève son violon, et l'archet glisse sur les cordes. Les premières mesures flottent dans l'air, se battant avec le bruit urbain. « Sur le beau Danube bleu. » Voilà ce que Vienne ressent en l'année anniversaire de la naissance de Johann Strauss , né il y a presque 200 ans, le 25 octobre 1825.

Ilse Heigerth est une experte renommée de Strauss, auteure et guide touristique. Je voyage avec elle à Vienne, sur les traces du Roi de la Valse, visitant les lieux où il a vécu, joué et s'est marié. « L'Opéra d'État, inauguré en 1869, est naturellement le plus grand opéra de la ville, mais pour Strauss, c'est aussi le symbole d'une certaine contradiction. » L'opérette y était autrefois mal vue. Elle n'est autorisée qu'une fois par an, le soir du Nouvel An. Et ensuite ? « La Chauve-souris », bien sûr. « Une pièce réconfortante », dit l'experte, « drôle, frivole », et quand elle est triste, « drôle-triste ».

Johann Strauss était déjà une superstar à son époque. Son célèbre père, également compositeur, portait d'ailleurs le même nom. Pourtant, aucune autre musique ne symbolise Vienne autant que celle de Strauss Jr. Au sein de la dynastie familiale, il n'était pas le seul compositeur : une concurrence féroce s'exerçait entre lui et son père. Finalement, son fils, Johann, connut plus de succès que ses frères, tout aussi talentueux, et que Strauss Sr. Il écrivit plus de 500 œuvres : valses, polkas, marches, quadrilles, galops et, bien sûr, opérettes.

Le voyage se poursuit en tram, comme les Viennois appellent affectueusement leur tramway. Il grince dans le virage jusqu'à la station suivante : le Theater an der Wien. Heigerth désigne le bâtiment néoclassique. « Presque toutes les opérettes de Strauss ont été créées ici », dit-elle. « Et il les dirigeait lui-même, souvent un violon à la main. »

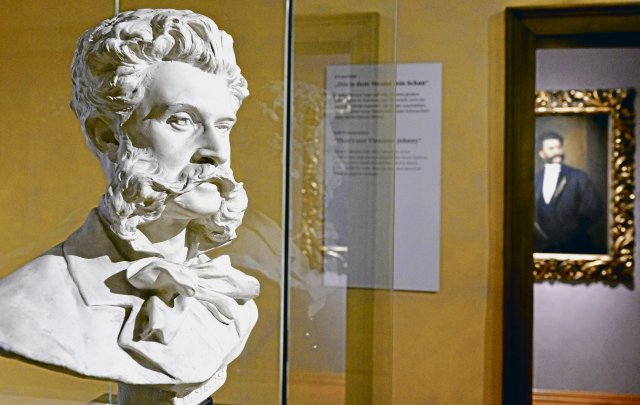

La belle SchaniNous sommes sur le trottoir, le léger son des répétitions de chants s'échappe d'une fenêtre. « C'était un chef d'orchestre extrêmement talentueux », nous raconte le guide. Il était connu pour son style distinctif : il portait un pantalon à petits carreaux, une queue-de-pie noire, un gilet blanc et un collier. Lorsqu'il dirigeait, ses mouvements étaient conscients de son corps. « C'était un bel homme », en est certaine Ilse Heigerth. À l'époque, on l'appelait « le beau Schani ». Aujourd'hui, il serait probablement un influenceur ou une star de TikTok.

Depuis l'impressionnant théâtre, notre chemin nous mène à la « Maison Strauss », un musée multimédia interactif retraçant l'histoire de la famille Strauss, situé dans l'ancien casino de Zögernitz. Des concerts ont toujours lieu dans l'historique salle Strauss. Nous y rencontrons un parent de la famille : Eduard Strauss, qui déplie une feuille de papier avec un arbre généalogique. « Johann Strauss (fils) est mon arrière-grand-oncle – il est juste au coin de la rue », explique-t-il. Avec sa moustache et ses traits marquants, on aurait dit Johann Strauss en personne.

Eduard Strauss guide la visite de ce musée multimédia haut en couleur. Aucun objet original n'y est exposé, mais des murs LED, des installations sonores et des projections animées fournissent des informations pointues sur l'histoire de la famille, notamment sur la réception réprimée de Strauss pendant la période nazie. Le régime nazi a stylisé le Roi de la Valse comme une figure culte allemande et, pour ce faire, a occulté ses origines juives par la falsification de documents. « Goebbels a dit : On ne peut pas faire ça, on ne peut pas interdire Strauss – Hitler l'aimait tant. Et puis ils l'ont tout simplement aryanisé », explique Eduard Strauss.

La grand-mère de Johann Strauss Jr. était juive. Le compositeur fut sommairement blanchi, ses origines effacées des registres. Eduard Strauss révèle la falsification grossière de son registre de baptême par le Reichssippenamt (Office de la famille du Reich).

Le musée est un hommage audiovisuel à toute la famille Strauss. Johann, Josef et Eduard – frères musiciens, moqués par les chroniqueurs artistiques de leur époque sous les noms de « Jean, Peppi et Edi ». Ils étaient adorés comme les membres d'un boys band, mais avec des chapeaux haut-de-forme au lieu de baskets.

Je lui demande si son grand-oncle était riche. « Oh oui », répond-il avec certitude. « Les opérettes l'ont rendu riche. Il y avait des droits d'auteur, et on pouvait extraire des valses de chaque opérette et les revendre. De multiples usages ! » Johann Strauss était donc non seulement un brillant compositeur, mais aussi un homme d'affaires avisé.

Amour et scandaleStrauss a toujours été attiré par la Karlsplatz – un lieu qui n'est pas du tout une place traditionnelle, mais un vaste parc agrémenté de prairies, de fontaines et d'installations artistiques. Ici, lignes de métro et de tramway, pistes cyclables et flots de touristes se croisent – un mélange de chaos quotidien et de grand opéra. Un chapitre particulièrement romantique de la vie de Strauss s'est déroulé à l'ombre du dôme baroque de l'église Saint-Charles, rapporte Ilse Heigerth. « Strauss s'est marié ici. Il s'est marié trois fois. Ce n'était pas facile dans l'Autriche catholique. »

La première épouse de Strauss, Henriette « Jetti » Treffz, une chanteuse d'opéra plus âgée que lui, l'épousa en grande pompe. Son troisième mariage, en revanche, fut un scandale mineur. « Strauss dut changer de nationalité et de religion, devenant protestant et citoyen de Saxe-Cobourg-Gotha – les Viennois lui en veulent encore », raconte Ilse, mi-sérieuse, mi-espiègle.

Que ne feriez-vous pas par amour ? Strauss fut fiancé treize fois. Adèle Deutsch, sa dernière épouse, le dirigea jusqu'à sa mort en 1899. Par la suite, elle s'occupa de sa succession. Le musicien n'eut pas d'enfants avec aucune de ses épouses. Cependant, ses boucles étaient très convoitées par ses admiratrices.

« Il y a plus de rupture que d'harmonie dans cette musique. 'Die Fledermaus' n'est pas seulement frivole, elle est aussi socialement critique, anarchique. Et c'est ce que je veux montrer. »

Roland Geyer, directeur artistique du Jubilé Strauss à Vienne

Heigerth raconte une anecdote typique de la vanité du compositeur : il se teignait les cheveux et aimait offrir des mèches à ses admiratrices, jusqu'à ce que sa femme Adèle s'en aperçoive et s'inquiète de sa calvitie. Elle emmena alors des caniches noirs en promenade et coupa quelques touffes de cheveux. D'où les boucles Strauss.

Non loin de la Karlsplatz, Roland Geyer est assis dans son bureau. Responsable culturel et metteur en scène de théâtre, il est également directeur artistique du programme anniversaire « Johann Strauss 2025 Vienne » , qui vise à déconstruire l'image du compositeur. « Je ne veux pas créer un kitsch de valse », explique-t-il. « Je veux montrer à quel point cet homme était moderne et contradictoire. »

Le programme comprend plus de 65 productions dans près de 70 lieux – opéra, danse, performance et installations. Strauss est destiné à être entendu et vu dans les 23 quartiers de Vienne. Geyer doute de la véritable connaissance de Strauss par le public. « Allez dans la rue et demandez une deuxième œuvre – beaucoup disent à tort la Marche de Radetzky. Mais c'est de son père. »

Strauss était pop, mais aussi engagé. Le Beau Danube bleu fut composé en 1866 et créé en 1867, peu après la bataille de Königgrätz, perdue par l'Autriche face à la Prusse. Le texte original ne parle pas du Beau Danube bleu, mais de la souffrance humaine. « Il y a plus de rupture que d'harmonie dans cette musique », résume Geyer. « 'Die Fledermaus' n'est pas seulement frivole, c'est aussi une œuvre socialement critique, anarchique. Et c'est ce que je veux montrer. »

« Repenser Strauss »Repenser Strauss – pour Geyer, cela signifie aussi se débarrasser des grands noms et proposer des expériences audacieuses et transgenres, des installations et des œuvres interactives. Prenons l'exemple d'un escape game de l'artiste viennoise Deborah Sengl. Son approche du compositeur est très personnelle : elle recherche les ruptures et les facettes cachées sous son génie. « À l'ombre du doute » est le titre de son jeu de réflexion, une approche associative de l'œuvre du célébrant.

Les visiteurs doivent se frayer un chemin à travers les salles soigneusement conçues du Museumsquartier. Au milieu des énigmes, des miroirs et des citations murales, ils découvrent un Strauss plus déchiré que son image. « C'était un génie, bien sûr », dit Sengl. « Mais aussi un homme soumis à la pression constante de la performance. » Les salles sont associatives. On appuie sur des boutons, on ouvre des tiroirs, on trouve des lettres, des croquis, des fragments de biographie. Rien n'est clair, tout est ambigu. Ici, on ne rencontre pas le Strauss doré, mais l'artiste et l'être humain douteux, épuisé et imparfait. « Pour moi, c'est le Strauss le plus passionnant », souligne Sengl.

L'héritage de Strauss se retrouve également dans le Stadtpark de Vienne. Un saxophoniste souffle du « Sang viennois » dans l'air humide de l'été. Nous suivons le son le long de sentiers sinueux, passant devant des canards colverts, des joggeurs et un bus rempli de touristes asiatiques en route vers une destination particulière. Une silhouette apparemment dorée scintille entre les platanes. La statue de Johann Strauss est le monument le plus photographié de Vienne ; un selfie pour le spectacle numérique sur votre canapé est un incontournable. Le compositeur est encadré par des nymphes fluviales dansantes qui, selon la perspective, incarnent la magie, mais aussi le charme du Danube.

Une scène digne d'une opérette : un brin romantique, un brin frivole, comme la valse : une danse qui permettait aux hommes et aux femmes d'être physiquement proches, sur une scène ouverte – au XIXe siècle. « Strauss était un révolutionnaire du rythme », explique Heigerth. « La valse était autrefois considérée comme offensante, car hommes et femmes devaient se toucher. » Cette danse fit scandale à l'origine. Et en même temps, elle possédait une dimension sociale explosive : une proximité inimaginable au XIXe siècle.

nd-aktuell