Johann Strauss in Wien | Strauss-Walzer: Mehr als Um–ta–ta

Am Opernring halten Fiaker vor der prächtigen Renaissance-Fassade der Wiener Staatsoper. Junge Männer in historischer Kleidung mit weiß gepuderter Perücke, rotem Frack und goldener Weste bieten Konzertkarten für den Abend an. Passanten bleiben stehen, zücken ihre Handys für ein Selfie. Zwischen dem geschäftigen Treiben verbeugt sich ein Musiker, hebt die Geige, und der Bogen gleitet über die Saiten. Die ersten Takte schweben durch die Luft und kämpfen mit dem städtischen Lärm. »An der schönen blauen Donau«. So klingt Wien im Jubiläumsjahr von Johann Strauss, der vor bald 200 Jahren, am 25. Oktober 1825, geboren wurde.

Ilse Heigerth ist eine ausgewiesene Strauss-Expertin, Autorin und Stadtführerin. Mit ihr bin ich in Wien unterwegs – auf den Spuren des Walzerkönigs, an den Orten, wo er einst gelebt, gespielt und geheiratet hat. »Die Staatsoper, eröffnet 1869, ist natürlich das erste Haus am Platz – aber für Strauss ist sie auch Symbol einer gewissen Widersprüchlichkeit.« Denn Operette war dort einst verpönt. Nur einmal im Jahr darf sie rein, zu Silvester. Und dann? Natürlich »Die Fledermaus«. »Ein Feel-Good-Stück«, sagt die Expertin, »lustig, frivol«, und wenn es traurig ist, »dann lustig-traurig«.

Johann Strauss war bereits zu seiner Zeit ein Superstar. Übrigens trug sein berühmter Vater, ebenfalls Komponist, denselben Namen. Doch keine andere Musik steht so für Wien wie die von Strauss junior. Innerhalb der Familiendynastie komponierte nicht nur er: Es herrschte erbitterte Konkurrenz zwischen ihm und seinem Vater. Am Ende war Sohn Johann erfolgreicher als seine ebenfalls talentierten Brüder – und als Strauss Senior. Über 500 Werke hat er geschrieben: Walzer, Polkas, Märsche, Quadrillen, Galopps – und natürlich Operetten.

Weiter geht es mit der Bim, wie die Wiener liebevoll ihre Straßenbahn nennen. Die quietscht um die Kurve zur nächsten Station: das Theater an der Wien. Heigerth deutet auf den neoklassizistischen Bau. »Hier wurden fast alle Strauss-Operetten uraufgeführt«, sagt sie. »Und dirigiert hat er selbst – oft mit der Geige in der Hand.«

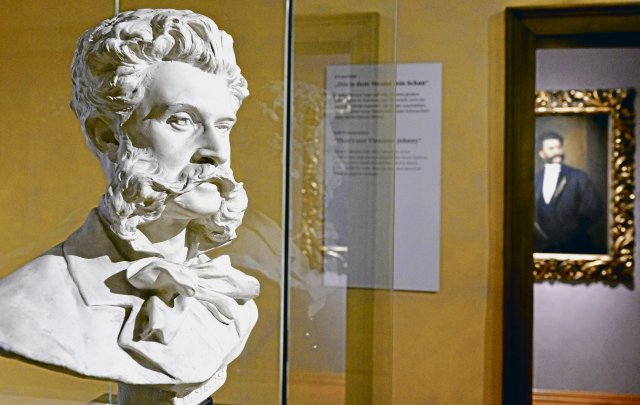

Der schöne SchaniWir stehen auf dem Bürgersteig, durch ein Fenster dringt leise Probengesang. »Er war ein hochtalentierter Dirigent«, weiß die Stadtführerin. Bekannt war er für seinen eigenen Stil: Er trug eine kleinkarierte Hose, einen schwarzen Frack, eine weiße Weste sowie einen Halsschmuck. Beim Dirigieren waren seine Bewegungen körperbetont. »Ein schöner Mann war er«, da ist sich Ilse Heigerth sicher. Die Menschen nannten ihn damals »den schönen Schani«. Heute wäre er wohl Influencer oder Tiktok-Star.

Vom imposanten Theater führt uns der Weg zum »House of Strauss« – ein multimediales Erlebnismuseum über die Geschichte der Familie Strauss, im ehemaligen Casino Zögernitz. Konzerte finden auch heute noch im historischen Strauss-Saal statt. Und hier sind wir mit einem Verwandten der Familie verabredet: Eduard Strauss entfaltet ein Blatt Papier mit einem Stammbaum. »Johann Strauss (Sohn) ist mein Urgroßonkel – also einmal ums Eck«, erklärt er. Mit seinem Oberlippenbart und den markanten Gesichtszügen könnte man meinen, Johann Strauss stünde einem persönlich gegenüber.

Eduard Strauss führt durch das bunte multimediale Erlebnismuseum. Es gibt kein einziges Originalobjekt, aber dafür LED-Wände, Klanginstallationen, animierte Projektionen, die sachkundig über die Geschichte der Familie informieren – etwa über die verdrängte Strauss-Rezeption während der NS-Zeit. Das NS-Regime stilisierte den Walzerkönig zur deutschen Kultfigur – und unterschlug dafür seine jüdischen Wurzeln durch Dokumentenfälschung. »Goebbels hat gesagt: Das können wir nicht machen, wir können den Strauss nicht verbieten – Hitler mochte ihn doch so gern. Und dann hat man ihn einfach arisiert«, erklärt Eduard Strauss.

Die Großmutter von Johann Strauss Sohn war Jüdin. Der Komponist wurde kurzerhand »reingewaschen«, seine Herkunft aus den Akten getilgt. Eduard Strauss zeigt die plumpe Fälschung seines Taufbuchs durch das »Reichssippenamt«.

Das Museum ist eine audiovisuelle Hommage an die ganze Familie Strauss. Johann, Josef, Eduard – musikalische Brüder, vom Feuilleton ihrer Zeit verspottet als »Jean, Peppi und Edi«. Umschwärmt wie Boygroup-Mitglieder – nur mit Zylinder statt Turnschuhen.

Ich frage ihn, ob sein Urgroßonkel ein wohlhabender Mann gewesen sei. »Oh ja«, da ist er sich sicher. »Die Operetten haben ihn reich gemacht. Da gab’s Tantiemen, und aus jeder Operette konnte man Walzer extrahieren und weiterverkaufen. Vielfachverwertung!« Johann Strauss war also nicht nur ein genialer Komponist, sondern auch ein gewiefter Geschäftsmann.

Liebe und SkandalAn den Karlsplatz zog es Strauss immer wieder hin – ein Ort, der gar kein klassischer Platz ist, sondern ein weiträumiger Park: mit Wiesen, Springbrunnen und Kunstinstallationen. Hier kreuzen sich U-Bahn- und Straßenbahnlinien, Radwege und Touristenströme – eine Mischung aus Alltagschaos und großer Oper. Im Schatten der barocken Kuppel der Karlskirche spielte sich für Strauss ein besonders romantisches Kapitel ab, berichtet Ilse Heigerth. »Hier hat Strauss geheiratet. Dreimal war er unter der Haube. Das war im katholischen Österreich gar nicht so einfach.«

Strauss' erste Frau, Henriette »Jetti« Treffz, eine Opernsängerin, die älter war als er, heiratete ihn mit großem Pomp. Seine dritte Hochzeit dagegen war ein kleiner Skandal. »Strauss hat seine Staatsbürgerschaft und seine Religion wechseln müssen, wurde Protestant und Bürger von Sachsen-Coburg und Gotha – das nehmen ihm die Wiener bis heute ein bisschen übel«, meint Ilse halb ernst, halb verschmitzt.

Was tut man nicht alles für die Liebe: Dreizehnmal war Strauss verlobt. Adele Deutsch, seine letzte Ehefrau, managte ihn bis zu seinem Tod 1899. Danach kümmerte sie sich um seinen Nachlass. Eigene Kinder hatte der Musiker mit keiner seiner Frauen. Dafür waren seine Locken ein begehrtes Gut unter seinen weiblichen Fans.

»In dieser Musik steckt mehr Bruch als Harmonie ›Die Fledermaus‹ ist nicht nur frivol – sie ist auch gesellschaftskritisch, anarchisch. Und das will ich zeigen.«

Roland Geyer Künstlerischer Leiter des Strauss-Jubiläums in Wien

Heigerth erzählt eine Geschichte, die typisch für die Eitelkeit des Komponisten ist: Er färbte sein Haar und verteilte gern Haarlocken an weibliche Fans – bis dies seine Frau Adele merkte und die Sorge hatte, dass er bald eine Glatze bekommen würde. Also führte sie schwarze Pudel spazieren und schnitt ihnen ein paar Haarbüschel heraus. Daher kamen fortan die Strauss-Locken.

Nicht weit vom Karlsplatz entfernt sitzt Roland Geyer in seinem Büro. Der Kulturmanager und Theaterintendant ist künstlerischer Geschäftsführer für das Jubiläumsprogramm »Johann Strauss 2025 Wien«, das die Absicht hat, das Image des Komponisten aufzubrechen. »Ich will keinen Um-ta-ta-Walzerkitsch«, sagt er. »Sondern zeigen, wie modern und widersprüchlich dieser Mann war.«

Der Spielplan umfasst über 65 Produktionen an fast 70 Orten – Oper, Tanz, Performance, Installationen. In allen 23 Bezirken Wiens soll Strauss hör- und sichtbar werden. Denn Geyer hat Zweifel, wie viel die Leute wirklich über Strauss wissen. »Gehen Sie auf die Straße und fragen nach einem zweiten Werk – viele sagen dann fälschlich den Radetzky-Marsch. Der ist aber von seinem Vater.«

Strauss war Pop, aber auch politisch. Der Donauwalzer entstand 1866 und wurde 1867 uraufgeführt – kurz nach der Schlacht von Königgrätz, die Österreich gegen Preußen verlor. Der Originaltext handelt nicht von blauer Donau, sondern von menschlichem Leid. »In dieser Musik steckt mehr Bruch als Harmonie«, resümiert Geyer. »›Die Fledermaus‹ ist nicht nur frivol – sie ist auch gesellschaftskritisch, anarchisch. Und das will ich zeigen.«

»Strauss neu denken«Strauss neu zu denken – das bedeutet für Geyer auch: Weg mit nur großen Namen, dafür mutige genreübergreifende Experimente, Installationen und Kunst zum Anfassen. Zum Beispiel mit einem Escaperoom der Wiener Künstlerin Deborah Sengl. Ihr Zugang zum Komponisten ist ein sehr persönlicher – sie sucht nach Brüchen und verborgenen Facetten hinter dem Glanz. »Im Schatten des Zweifels« heißt ihr begehbares Rätselspiel – ein assoziativer Umgang mit dem Werk des Jubilars.

Dabei müssen sich die Besucher durch liebevoll gestaltete Räume im Museumsquartier knobeln. Inmitten von Rätseln, Spiegelflächen und Wandzitaten entdecken sie einen Strauss, der zerrissener ist als sein Image. »Er war ein Genie, klar«, sagt Sengl. »Aber auch ein Mensch, der unter dem Druck stand, ständig liefern zu müssen.« Die Räume sind assoziativ. Man drückt Knöpfe, öffnet Schubladen, findet Briefe, Skizzen, Versatzstücke einer Biografie. Nichts ist eindeutig – alles mehrdeutig. Hier begegnet man nicht dem goldenen Strauss, sondern dem zweifelnden, dem erschöpften, dem nicht perfekten Künstler und Menschen. »Das ist für mich der spannendere Strauss«, betont Sengl.

Auf das Erbe von Strauss stößt man auch im Wiener Stadtpark. Ein Saxofonspieler bläst »Wiener Blut« in die feuchte Sommerluft. Wir folgen dem Klang über gewundene Wege, vorbei an Stockenten, Joggern und einer Busladung asiatischer Touristen, die zu einem bestimmten Ort wollen. Zwischen Platanen blitzt eine scheinbar goldene Figur. Die Statue von Johann Strauss ist das meistfotografierte Denkmal Wiens – und ein Selfie für die digitale Sofashow zu Hause ein Muss. Der Komponist steht eingerahmt von tanzenden Flussnixen, die – je nach Perspektive – den Zauber, aber auch die Verlockungen der Donau verkörpern.

Eine Szene wie aus einer Operette: ein bisschen verklärend, ein bisschen frivol so wie der Walzer: ein Tanz, der Männern und Frauen körperliche Nähe erlaubte, auf offener Bühne – damals im 19. Jahrhundert. »Strauss war ein Revolutionär mit Rhythmus«, erklärt Heigerth. »Der Walzer galt früher als anstößig, weil sich Männer und Frauen dabei berühren mussten.« Der Tanz war ursprünglich ein Skandal. Und gleichzeitig hatte er soziale Sprengkraft: Nähe, die im 19. Jahrhundert nicht vorgesehen war.

nd-aktuell