Muore John Gurdon, il premio Nobel che ha recuperato il tempo perduto

A volte si può cambiare il mondo con l'umiltà. "Ciao, mi chiamo John Gurdon e lavoro con i rospi". Così si presentò uno scienziato straordinario, scopritore della natura irreversibile del tempo biologico, inventore della clonazione, pioniere della riprogrammazione genetica e premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina . Ai convegni scientifici, il suo posto preferito era con gli studenti, che spesso non sapevano chi fosse, chiacchierando, chiedendo loro del loro lavoro e facendoli sentire importanti.

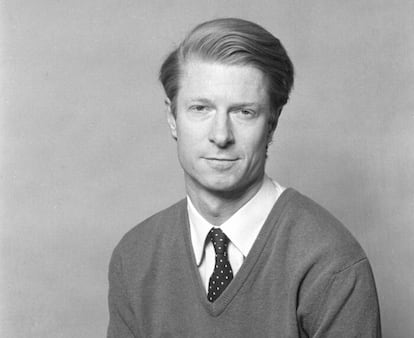

La storia di John Gurdon, scomparso questa settimana all'età di 92 anni, è un esempio di perseveranza di fronte alle avversità e del ruolo della serendipità nelle nostre vite. Cresciuto nel Surrey, nel sud dell'Inghilterra, sviluppò presto un interesse per la natura che lo portò a collezionare farfalle e ad aspirare a diventare uno scienziato. Questa ambizione fu stroncata dalla relazione del suo tutor a Eton , dove studiava, che lo valutò ultimo in una classe di 250 studenti con la profezia che "vista la sua condotta, il suo interesse per la scienza è, francamente, ridicolo... studiare biologia sarebbe una perdita di tempo per lui e per coloro che devono insegnargli". In uno stile tipicamente inglese dell'epoca, fu mandato a studiare latino e greco.

Nonostante ciò, con il sostegno materno, che ricordò sempre, e la sua determinazione, finì all'Università di Oxford per studiare Zoologia, proprio all'inizio di quello che era il suo interesse: l'entomologia. Lì, tuttavia, subì un altro rifiuto, che, come disse lui stesso, fu forse un colpo di fortuna, dato che a quel tempo non c'era molto interesse nemmeno per quella branca della biologia. E così, barcollando, incontrò Michael Fishberg, un biologo emigrato dalla Russia, che lo accettò come dottorando in embriologia. Come progetto, suggerì un esperimento per testare un'idea fantastica che aleggiava nei laboratori da anni: l'esistenza biologica è davvero irreversibile? Forse il modo in cui trattava gli studenti aveva a che fare con le sue origini giovanili.

La scoperta dei geni e l'osservazione che le cellule si specializzano durante lo sviluppo a partire dall'ovulo fecondato – globuli rossi, muscoli, neuroni, cardiomiociti – porta a chiedersi se, specializzandosi, le cellule perdano il loro potenziale iniziale. È possibile recuperare un embrione, o addirittura un adulto, da una cellula differenziata? Ovvero, è possibile la clonazione? Le cellule invecchiano? O, in termini biologici, pur potendo avere un aspetto diverso, le cellule conservano i geni che portano anche se non vengono utilizzati?

Due scienziati americani, Robert Briggs e Thomas King, a cui Gurdon rendeva sempre omaggio, stabilirono le regole del gioco con un semplice esperimento sulle rane. Sostituendo il nucleo di un uovo non fecondato con quello di una cellula di un embrione o di un girino, osservarono se quel nucleo fosse in grado di guidare lo sviluppo di una nuova rana, un clone dell'originale. Scoprirono che i nuclei degli embrioni precoci erano in grado di generare girini, ma che con il passare del tempo i nuclei degli embrioni successivi perdevano questa capacità. In conclusione, con l'età e la differenziazione, le cellule perdono la capacità di generare un organismo. Le decisioni cellulari non sono reversibili. Non si torna indietro nel tempo biologico.

La scienza progredisce attraverso la replicazione, e un risultato negativo può avere molte cause. All'età di 23 anni, sotto la guida di Fishberg e forse motivato dalla sua abitudine di non accettare un no come risposta, Gurdon iniziò a lavorare per replicare gli esperimenti di Briggs e King. Passò dagli anfibi alla rana, passando dal rospo Xenopus laevis , e si dibatté con aghi e tecniche. Dopo due anni, ottenne la sua prima risposta: nel 1958, ottenne girini con cellule di embrioni in fase avanzata. In seguito, utilizzando nuclei di cellule intestinali attive di un girino, riuscì a ottenere rospi adulti, che in seguito dimostrò essere fertili. Col tempo, dimostrò lo stesso con altri tipi di cellule. La cellula può invecchiare, ma le informazioni che contiene possono essere recuperate. La vita è, in linea di principio, reversibile.

A Cambridge dal 1972, prima nel leggendario Laboratorio di Biologia Molecolare e poi nel Dipartimento di Zoologia, sviluppò Xenopus come strumento per la biologia molecolare, che all'epoca si stava sviluppando, e creò una progenie intellettuale significativa. Nel 1991 fondò il Wellcome-CRC Institute of Developmental Biology, che avrebbe poi portato il suo nome, e dove esplorò le regole molecolari della biologia dello sviluppo.

Gli esperimenti di riprogrammazione cellulare di Gurdon divennero centrali per la trasformazione dell'embriologia, un esercizio descrittivo di biologia dello sviluppo e un'impresa analitica. Servirono anche da ispirazione per diverse generazioni di biologi. Ma al di fuori del campo di ricerca, e al di fuori delle storie di fantascienza sulla clonazione umana, che non lo interessarono mai, il suo lavoro non suscitò molto interesse fino alla nascita della pecora Dolly nel 1996. Poi i riflettori tornarono sulla clonazione e il lavoro di Gurdon fu citato come una motivazione persa nella notte dei tempi. Forse furono la lana di Dolly e il suo nome a riportare in primo piano il lavoro di Gurdon, che poi, timidamente, emerse dagli ambienti accademici. Alla celebrazione del suo 70° compleanno, uno dei suoi discepoli, riflettendo sull'impatto di Dolly , lanciò l'idea di cosa sarebbe successo se il suo primo rospo clonato avesse avuto un nome, Kermit, per esempio.

Ma il riconoscimento arrivò, e nel 2012 il comitato del Nobel riconobbe il suo lavoro. A vincere il premio non fu Dolly , bensì gli esperimenti dello scienziato giapponese Shinya Yamanaka sulla riprogrammazione chimica di cellule umane adulte. Lo straordinario risultato di Gurdon con Xenopus fu profetico: esiste una via per l'eterna giovinezza. I frutti di questi esperimenti sono ancora vivi.

I 50 anni trascorsi da Gurdon a Cambridge hanno lasciato dietro di sé una significativa carriera scientifica e didattica che solo i più grandi possono raggiungere. Ha lasciato anche una raccolta di aneddoti su un personaggio colorito, umano e molto britannico. Per anni, andava al lavoro a bordo di una Lotus rossa, che lasciava nel parcheggio dell'università, e ne usciva con una valigetta antica contenente i suoi segreti. In inverno, andava in bicicletta, ben avvolto e protetto da un cappello di lana. Sfidava sempre l'autorità e la natura con gentilezza. Amava l'avventura e, quando possibile, si perdeva nelle foreste, nei deserti o in montagna, tornando spesso con la ricompensa del suo interesse infantile: le farfalle, dalle quali occasionalmente doveva essere salvato. Gurdon ha ricoperto diversi incarichi amministrativi e dirigenziali all'Università di Cambridge, ma non ha mai smesso di condurre esperimenti. Fu durante la pandemia che appese al chiodo il micromanipolatore, il microscopio e la pipetta.

Parlare con lui era come immergersi in un esercizio socratico, forse derivato dal periodo in cui aveva studiato l'arte classica, in cui ti disarmava con domande basilari e fondamentali che mettevano a nudo la tua apparente saggezza.

I tanti spagnoli che hanno studiato e lavorato a Cambridge – e noi eravamo in tanti – ricorderanno quando ci offriva i suoi biscotti con una tazza di tè e ci faceva un sacco di domande sul nostro lavoro nella mensa del dipartimento o dell'istituto, sempre con un sorriso malizioso che lasciava intendere che ne sapesse qualcosa più di noi, qualcosa che forse noi non potevamo sapere. E soprattutto, lo ricordiamo seduto in prima fila ai seminari del venerdì in uno di quei vecchi anfiteatri britannici, ad ascoltare attentamente le relazioni e, alla fine, a fare una pausa, ponendo domande che illuminavano sempre la presentazione che le precedeva.

John Gurdon è stato un faro per una generazione di studiosi della vita che ci sta lentamente lasciando, lasciandoci una grande eredità scientifica e tecnica, ma priva di riferimenti. Gurdon ripeteva sempre che uno scienziato dovrebbe sempre porsi delle domande, che la scienza è guidata dalle domande. Questo era il mantra della sua generazione, e fa sì che alcuni di noi si chiedano cosa succederebbe se, in questo mondo di informazioni incontrollate, dove molti suggeriscono di fare scienza senza ipotesi, fossimo in grado di combinare l'esperienza che abbiamo ereditato da loro con le possibilità offerte dal presente. John Gurdon non ha mai accettato un "no" come risposta, e in sua memoria, proprio come possiamo recuperare il potenziale della cellula, forse dovremmo recuperare l'arte di fare scienza con le domande che ci stiamo lasciando alle spalle.

Alfonso Martínez Arias è professore ICREA presso l'Università Pompeu Fabra e autore del libro Gli architetti della vita (Paidós).

EL PAÍS