Dan Brown è ancora alla ricerca del brivido del <em>Codice Da Vinci</em> . Solo che ora tutto il resto è cambiato.

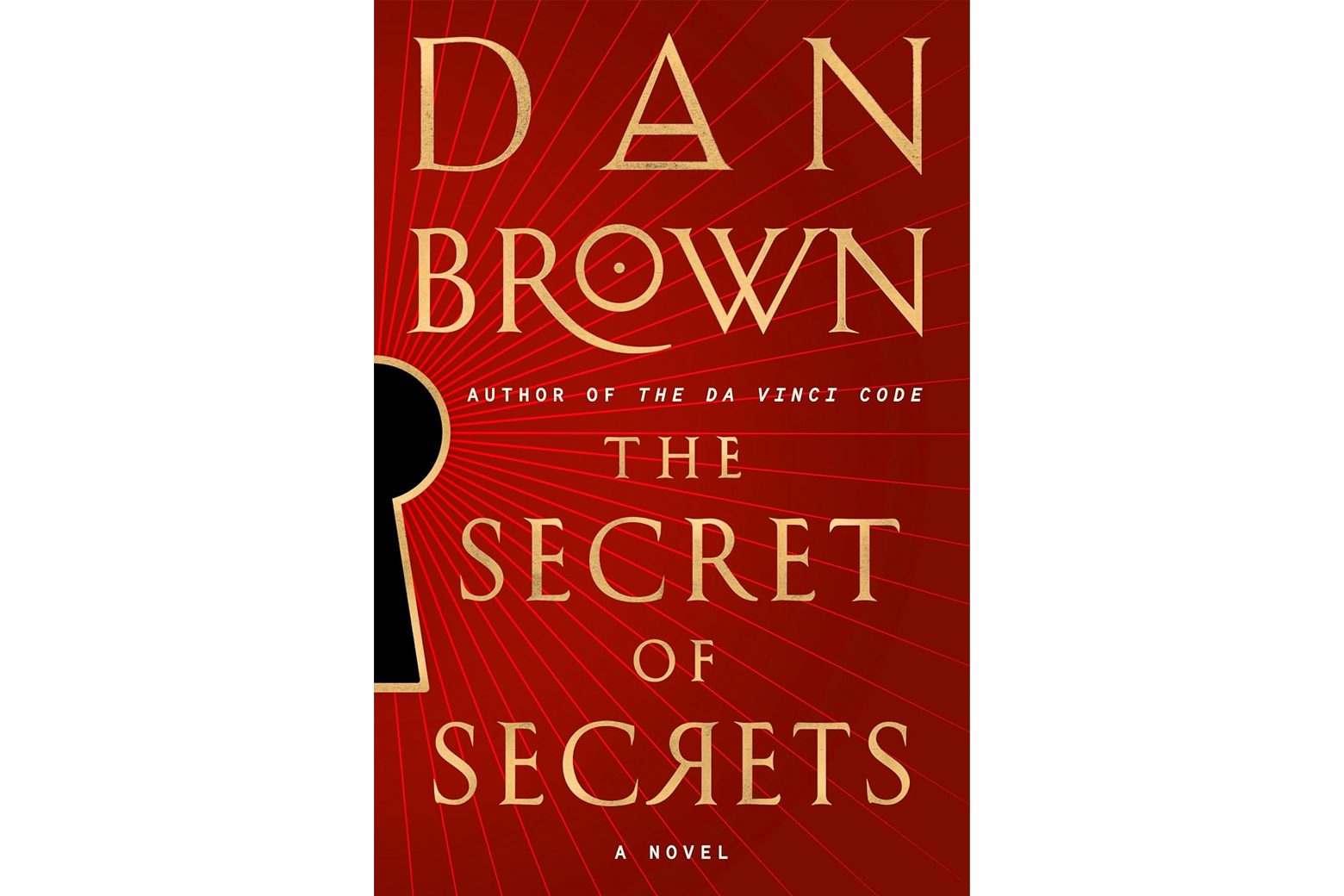

Sebbene sia impossibile provare pietà per un uomo che ha venduto più di 80 milioni di copie di un singolo libro, bisogna riconoscere che Dan Brown ha trovato difficile seguire il filone del suo capolavoro, Il Codice Da Vinci del 2003. L'ultimo tentativo di Brown, Il segreto dei segreti , segue lo schema dei suoi precedenti romanzi con Robert Langdon, l'eroe de Il Codice Da Vinci e di altri quattro thriller che hanno seguito il professore di simbologia religiosa di Harvard (una disciplina accademica inesistente, come molti, molti critici hanno sottolineato) mentre corre per il mondo, decodificando messaggi segreti incastonati in opere d'arte rinascimentali che alludono a segreti che hanno cambiato il mondo e che sono stati nascosti per secoli. Prima o poi, però, un uomo esaurisce gli antichi segreti da scoprire, e così, questa volta, otto anni dopo il suo precedente capitolo di Langdon, Brown ha reso il grande segreto sia antico che futuristico.

"Fa davvero riflettere", mi disse un uomo 22 anni fa a un barbecue, spiegandomi che aveva appena letto Il Codice Da Vinci . All'epoca, lo derisi. Il romanzo di Brown parte da una teoria del complotto ampiamente delineata in un altro bestseller, "Holy Blood, Holy Grail" del 1982, di Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln, un'opera di pseudostoria che pretende di dimostrare che Gesù ebbe un figlio da Maria Maddalena, i cui discendenti diedero origine alla dinastia merovingia in quella che oggi è la Francia. La duratura pretesa divina della dinastia al trono di Francia, sostiene questa narrazione, è stata sostenuta da una società segreta chiamata Priorato di Sion, risalente al 1099, i cui membri hanno incluso luminari come Leonardo da Vinci e Isaac Newton. In realtà, la priorità fu l'invenzione di un pazzo francese che depositò una serie di documenti falsi a sostegno di queste affermazioni nella Bibliothèque nationale de France negli anni '60 . (Forse il mistero più genuino in tutto questo è come sia stato così facile per questi pazzi piazzare pergamene false nella biblioteca nazionale francese.)

Nel 2006 Baigent e Leigh fecero causa a Brown per violazione del copyright , sostenendo che Il Codice Da Vinci "si fosse appropriato dell'architettura" di Il Santo Graal – un'affermazione complicata, dato che Il Santo Graal si propone di essere un'opera di saggistica, e quindi composta da materiale che qualsiasi scrittore potrebbe ricercare e incorporare legalmente in un romanzo. (Persero la causa per questi motivi.) Lo stesso Brown è incline ad affermazioni di fattualità. Apre Il Segreto dei Segreti con una nota molto simile a quella che premette a Il Codice Da Vinci , promettendo ai lettori che tutte le "opere d'arte, i manufatti, i simboli e i documenti di questo romanzo sono reali" e che tutta la scienza e gli organismi descritti ne Il Segreto dei Segreti esistono e sono "fedeli alla vita". Non furono i personaggi sottili e i cliché da thriller di Brown a rendere Il Codice Da Vinci un tale successo; Era l'illusione che il romanzo creava nella saggistica, di condurre i lettori a un tesoro di verità epocali, con indizi nascosti in bella vista in immagini familiari come L'Ultima Cena . A un quarto di secolo dall'inizio dei libri di Robert Langdon, Brown sa bene che non è il caso di allontanarsi troppo da questa formula vincente.

Slate riceve una commissione quando acquisti articoli tramite i link presenti in questa pagina. Grazie per il tuo supporto.

Il Codice Da Vinci ha davvero fatto riflettere, anche se non molto. Insieme ad altri fenomeni della cultura pop come X-Files , il romanzo di Brown ha contribuito a diffondere l'idea, ormai diffusa, che le istituzioni mondiali siano tutte facciate di sinistre cospirazioni e, soprattutto, che le forze virtuose schierate contro di esse debbano essere anche segrete. La fantasia di QAnon di Donald Trump e dei suoi alleati che combattono segretamente una cricca di ricchi pedofili sopravvive, nonostante l'evidente mancanza di interesse di Trump nel perseguire la causa, grazie a questo particolare colpo di scena. Il motivo per cui il Priorato di Sion si sia sentito obbligato a nascondere le sue verità sconvolgenti non è mai stato spiegato appieno né in "Holy Blood, Holy Grail" né in "Il Codice Da Vinci" , ma tutto il divertimento di decifrare i simboli sulla tomba di Newton andrebbe perso senza quel pizzico di segretezza in più.

Anche ne Il Segreto dei Segreti entrambe le parti sono reticenti, ma non c'è nulla nel nuovo romanzo di Brown che possa rivaleggiare con la cospirazione eurocentrica che abbraccia un secolo ne Il Codice Da Vinci . Il Segreto dei Segreti si apre con le nefandezze di un altro classico cliché di Brown: un folle e bizzarro. Nel Codice Da Vinci , era il monaco albino demente a perseguire in modo omicida gli obiettivi dell'organizzazione laica cattolica Opus Dei. Nel nuovo romanzo, è un altro pazzo, questa volta travestito da Golem (una statua d'argilla che, secondo il folklore ebraico, era animata da un rabbino) di Praga, dove è ambientato il romanzo, ad abusare dell'etere nudo e con un bavaglio. L'azione si sposta rapidamente, come sempre accade nella narrativa di Brown, il regno dei brevi capitoli, su Langdon e la sua nuova fidanzata, Katherine Solomon, una neurologa diventata "scienziata noetica", che sta lavorando a un libro che tutti sembrano pensare sarà un successo, anche se nessuno tranne Katherine l'ha ancora letto e l'unica copia si trova in un caveau digitale criptato di proprietà del suo editore, Penguin Random House (anche l'editore di Brown).

Katherine descrive la scienza noetica come "lo studio della coscienza umana", una definizione che aggira la consueta attenzione del campo a una serie di fenomeni paranormali come la percezione extrasensoriale (ESP), la precognizione e la telepatia. Il "segreto dei segreti" nel romanzo di Brown è l'affermazione di Katherine secondo cui la mente umana non risiede interamente nel cervello fisico, ma attinge piuttosto a un bacino universale di coscienza che è una proprietà dell'universo esistente fin dall'inizio dei tempi.

In qualsiasi periodo storico, la metafora prevalente della mente e del suo funzionamento tende a essere tratta dalla tecnologia dominante di quel tempo. Ai tempi di Freud, si pensava che la mente funzionasse come una macchina a vapore, alimentata da impulsi insoddisfatti (e tipicamente sessuali) che, se lasciati accumulare troppo, potevano portare a malfunzionamenti. Non molto tempo fa, era comune parlare delle persone come "programmate" per una caratteristica o per l'altra, come un personal computer con un sistema operativo. La teoria di Katherine è chiaramente tratta da Internet, e a un certo punto paragona il cervello umano a uno smartphone che ovviamente non può contenere tutte le informazioni conosciute al mondo, ma può attingere a una fonte esterna immateriale che sembra infinita.

Tutto questo si riduce a "Tutto è connesso", un motto new age così comune da essere incomprensibile che forze oscure che si estendono ai vertici del governo degli Stati Uniti cospirano per distruggere il manoscritto di Katherine. Non voglio rovinarvi la sorpresa, ma i soliti noti vengono schierati nel piano. Brown deve elaborare una logica piuttosto contorta che imponga a queste forze di temere uno scandalo che coinvolga violazioni di brevetti (tra le altre cose) – un'idea che sembra assurda, date le trasgressioni molto più estreme e palesi dell'attuale amministrazione, quasi quotidianamente.

Questo arriva al cuore del dilemma di Brown: c'è poco spazio per le sue vecchie trame cospirative nel nuovo mondo che hanno contribuito a creare. Tutto in "Il segreto dei segreti" sembra un po' stantio, dai canuti stereotipi del thriller maschile di mezza età alla Mary Sue – gli eroi d'azione sono invariabilmente cinquantenni che si allenano ogni giorno – ai goffi tentativi di creare atmosfera con descrizioni che sembrano prese da una guida turistica. ("Il quartiere della Città Vecchia era un labirinto di vicoli noto per la sua vivace vita notturna e i pub caratteristici"). Anche la premessa del romanzo presenta alcune enormi lacune. Katherine afferma che il suo lavoro è "supportato da molta scienza concreta", ma nessuno scienziato pubblicherebbe inizialmente le sue scoperte con un editore specializzato piuttosto che su una rivista peer-reviewed, e se Katherine avesse pubblicato prima su una rivista del genere, difficilmente avrebbe potuto mantenere segreto il suo lavoro.

Quando Brown pubblicò Il Codice Da Vinci , le teorie del complotto erano tutt'altro che una novità, ovviamente, ma da allora la loro diffusione si è moltiplicata esponenzialmente, grazie a Internet. Il complotto sembra ormai essere l'approccio predefinito per pensare a quasi ogni evento. Le vittime delle sparatorie nelle scuole sono accusate di essere attori della crisi, si presume che i tentativi di assassinio siano falsi e si sospetta che ogni elezione sia truccata. Le fantasie barocche e salaci di QAnon rivaleggiano con l'elaborata mitologia di "Santo Graal", solo che invece di vagliare i dipinti dei maestri europei alla ricerca di indizi nascosti, leggono i messaggi più improbabili nella materia della politica contemporanea. Brown è persino obbligato a menzionare Elon Musk in "Il segreto dei segreti" (per ragioni che non rivelerò), e l'assenza di qualsiasi riferimento alle recenti depredazioni politiche di Musk e ai suoi crolli nervosi infantili è lampante. Forse queste cose sembravano una distrazione per Brown, ma la loro assenza lascia l'impressione che non riesca proprio a tenere il passo.

Per quanto ne sappiamo, Katherine ha ragione sulla coscienza umana, anche se dubito che abbia "prove scientifiche concrete" per dimostrarlo. Ma se la coscienza universale a cui tutti presumibilmente attingiamo è davvero come internet, beh, questo spiega molto della storia, e niente di tutto ciò è molto bello. Forse l'aspetto più datato di "The Secret of Secrets" è l'idea ottimistica di Katherine di ciò che la sua teoria implica, il suo sentore di tecno-utopismo degli anni Novanta, che prometteva un internet che avrebbe portato all'illuminazione globale e a una vera democrazia. Sappiamo tutti come è andata a finire. Forse siamo connessi da una qualche coscienza universale, ma dato ciò che abbiamo imparato sui nostri simili negli ultimi 20 anni dalla versione digitale di quella connessione, non sono sicuro che sia una cosa poi così positiva.