Ricardo Halac, Ñ Lifetime Achievement Award 2025: sociale, epico, dialettico

Si potrebbe dire che tutto iniziò con un ballo. Ricardo Halac aveva 13 anni e, come tanti ragazzi di Buenos Aires, trascorreva i pomeriggi in piazza, tra urla, risate e scarpe infangate. Finché un ragazzo un po' più grande non gli lanciò un invito – come qualcuno che lancia una lenza nel fiume Riachuelo per vedere se qualcosa abbocca – "Qualcuno vuole venire a teatro?". E Halac , ignaro di stare per cambiare scena, disse di sì. Quella sera si sedette in prima fila. Così vicino al palco che poté vedere le mani di Discepolín tremare durante il terzo atto, dopo averlo visto avere un problema di salute nel secondo. Fu come vedere un dio. E questo, ovviamente, è qualcosa che non si dimentica mai.

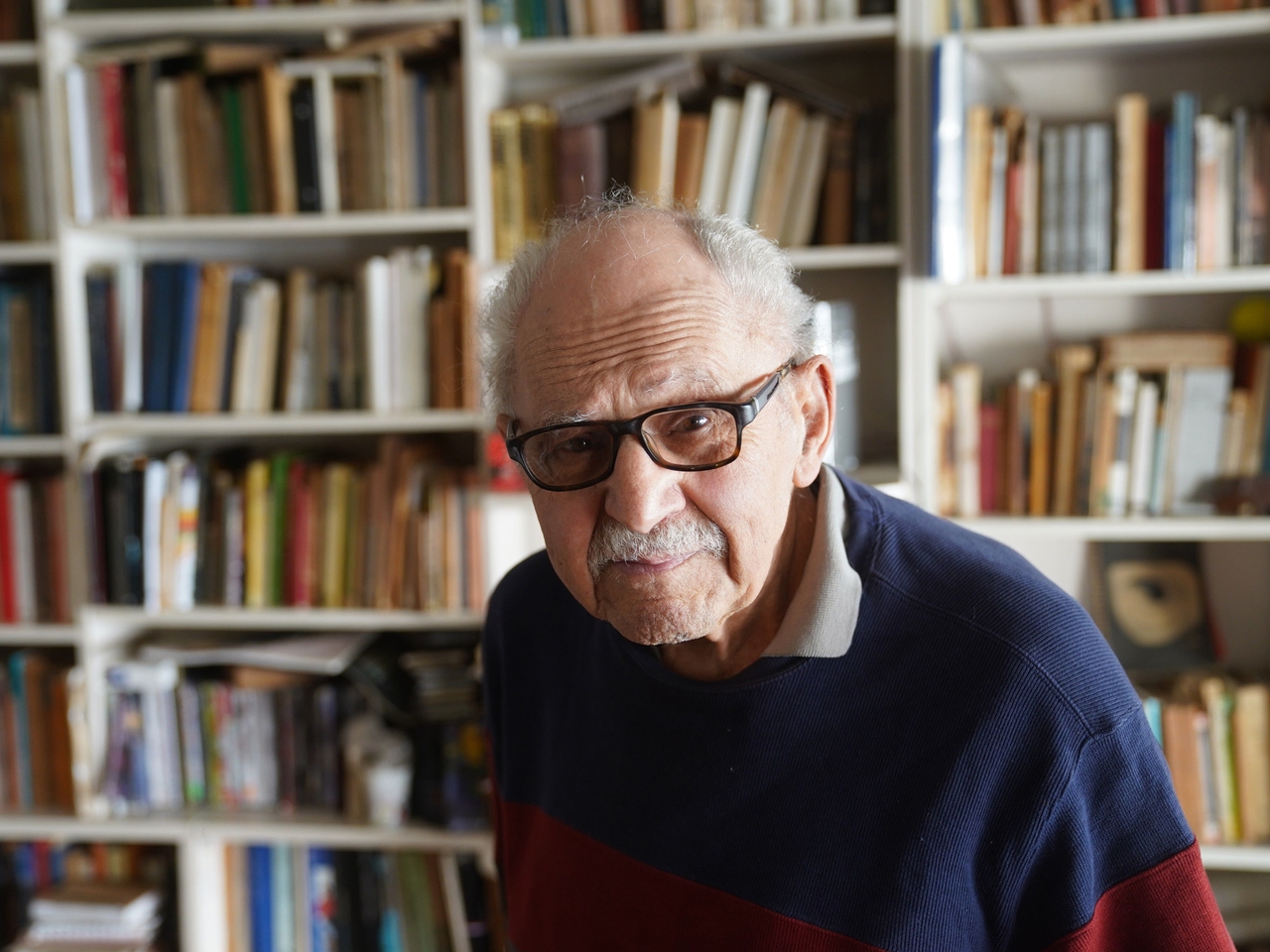

Sono trascorsi più di sette decenni da allora, e Halac – originario di Buenos Aires, 90 anni, nato lunedì 13 maggio 1935, figura di spicco del teatro argentino – continua a raccontare storie. Ha scritto più di 20 opere teatrali, insegna, dirige e conserva quell'aria curiosa del ragazzo che un tempo accettò un invito a teatro. Parla con Ñ in una mite mattina di primavera nella sua casa di Palermo. La scusa – se ce ne fosse bisogno – è il suo nuovo premio: il Premio Ñ alla Carriera, che lo consacra, ancora una volta, per quello che è da tempo: una figura indispensabile del teatro argentino.

Vedere tremare Enrique Santos Discépolo fu solo il primo atto di una vocazione che si stava sviluppando in altre lingue. La famiglia Halac era siriaca sefardita, stabilitasi a Buenos Aires, e parlava fluentemente quattro lingue. Il francese, ad esempio, veniva utilizzato per la diplomazia familiare: quando era il momento di suggerire a un amico che era ora di andarsene, sua madre diceva elegantemente: " Di' al tuo amico di andarsene ". "La Siria", ricorda con aria da cronista storico, "era una colonia francese". Suo padre e gli zii possedevano un negozio di seta all'angolo tra via Carlos Calvo e via Lima.

Il drammaturgo Ricardo Halac. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

Il drammaturgo Ricardo Halac. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.Il teatro arrivò più tardi, attraverso la biblioteca della YMCA, la Young Men's Christian Association, dove andava a praticare sport. Lì, Halac scoprì Shakespeare e i Greci. "Il teatro mi ha davvero affascinato", confessa. Prima, quando era un ragazzo asmatico che trascorreva lunghi periodi a La Falda o a Los Cocos – perché i medici gli prescrivevano aria secca – aveva trovato rifugio nella lettura. Il medico gli aveva anche consigliato di fare sport e di vivere vicino a un parco. E così è cresciuto all'ombra del Parco Rivadavia, nuotando, giocando a tennis (ancora oggi gioca in doppio con Esteban Morgado) e leggendo incessantemente. "Tutto questo ti trasforma in un ragazzo introverso che legge molto", riassume Halac con un mezzo sorriso. Tra le sue prime letture, cita due volumi di una Bibbia illustrata per bambini, che suo padre gli aveva comprato da bambino.

Durante quell'infanzia e adolescenza immerse nella lettura, il drammaturgo e giornalista Ricardo Halac si è forgiato, quasi senza accorgersene. A un certo punto, la scrittura si è aggiunta alle sue letture. Ha studiato alla Scuola Carlos Pellegrini; poi ha realizzato il desiderio del padre: tre anni in Economia, "perché si poteva trovare lavoro in fretta". Tuttavia, a 21 anni, Halac ha deviato da quella strada e ha vinto una borsa di studio della Fondazione Goethe per studiare teatro a Berlino. Ci è andato per un anno e ne ha rimasti due, come chi si dimentica di tornare perché è troppo impegnato a scoprire il mondo.

Ma qui dobbiamo spiegare perché Halac arrivò al Goethe-Institut: Halac arrivò al Goethe-Institut non per il teatro, ma per il tedesco. E non per il tedesco in sé, ma per Bertolt Brecht – le traduzioni erano difficilmente reperibili, o non erano buone. E voleva leggere Brecht senza intermediari dopo aver visto, dove se non nel teatro indipendente, Madre Coraggio e i suoi figli , interpretato nientemeno che da Alejandra Boero. Un pacchetto completo che considerava assolutamente sperimentale per l'epoca. In breve, una scossa brechtiana : "Ero abituato al teatro in tre atti. E improvvisamente vidi un'opera sperimentale, un teatro epico, con musica, segni che parlavano al pubblico. Quello era Brecht, un uomo che inventava. L'ho adorato". E il tedesco lo impressionò così tanto che ancora oggi, entrando in casa sua, si trova una fotografia appesa nel corridoio: Bertolt Brecht e Charles Chaplin, uno accanto all'altro. In modo che sia chiaro quale dio venga adorato in questo tempio.

"Solitudine per quattro" debuttò nel 1961. Foto d'archivio per gentile concessione di Ricardo Halac

"Solitudine per quattro" debuttò nel 1961. Foto d'archivio per gentile concessione di Ricardo HalacPoi è arrivato tutto il resto: 22 opere in prima visione, tre inedite, un solo romanzo ( Lo scapolo , adattato per il cinema con Claudio García Satur), cinque figli da tre coppie – Eva , Martín, Luciano, Marina e Juan –, l'esilio in Messico a causa delle minacce della Tripla A, la direzione del Teatro Cervantes, quella del Centro Culturale Chagall presso l'AMIA, la vicepresidenza di Argentores (ente dove ancora oggi tiene un seminario di drammaturgia), i premi (Martín Fierro, María Guerrero, Konex) e una vita intera dedicata a tre professioni che si alimentano a vicenda: drammaturgia, giornalismo e insegnamento.

La sua prima opera teatrale si intitolava *Soledad para cuatro* (Solitudine per quattro) e debuttò il 3 ottobre 1961 al Teatro La Máscara, un rifugio per personaggi eccentrici, situato all'angolo tra Paseo Colón e Belgrano. Halac aveva 26 anni. Che i protagonisti fossero un certo Agustín Alezzo e un certo Augusto Fernandes (che ne fu anche il regista) non fu un semplice colpo di fortuna. Quando Halac finì l'opera, la mostrò al drammaturgo Osvaldo Dragún. Dragún la portò all'importante Teatro Fray Mocho, di cui faceva parte (era comunista). L'opera fu discussa, come era consuetudine all'epoca nei gruppi affermati del teatro indipendente. Si discusse fino alle tre del mattino e alla fine si votò contro. Che l'opera rappresentasse un lato negativo della gioventù. Che non valesse la pena metterla in scena.

Halac , tuttavia, non è uno che si tira indietro di fronte a un "no". Oltre a essere un drammaturgo, era giornalista al quotidiano El Mundo e un pomeriggio, tra la scrittura di un articolo e un drink, incontrò due giovani in redazione che erano venuti per un articolo: Alezzo e Fernandes. Halac approfittò della situazione e, come per caso, assegnò loro la pièce. Alezzo e Fernandes la lessero, ne furono entusiasti e decisero di metterla in scena, forse perché c'erano buoni ruoli per entrambi. "In seguito mi dissero che non era facile metterla in scena, che avevano dovuto lasciare il Partito perché era stata rifiutata", racconta.

Il debutto fu un successo. Lo spettacolo fu premiato come il migliore dell'anno dall'Associazione dei Critici Teatrali e segnò una pietra miliare per il Teatro La Máscara, un luogo che rivoluzionò la scena teatrale argentina. Fondato alla fine degli anni '30, il teatro divenne un punto di riferimento per il teatro indipendente, soprattutto a partire dagli anni '60. Fu uno spazio di rinnovamento del teatro nazionale, introducendo autori stranieri come Bertolt Brecht e Samuel Beckett nel dibattito locale. Nel corso dell'intervista, Halac sottolinea ripetutamente e con passione "l'importanza del teatro indipendente fondato nel 1930 da Leónidas Barletta" (creatore anche del Teatro del Pueblo). "La mia prima esperienza è stata nel teatro indipendente, un'esperienza unica al mondo che ci ha plasmato come cultura".

Halac saluta alla fine di un'esibizione di "The Weaning".

Halac saluta alla fine di un'esibizione di "The Weaning".Sebbene in passato si sia cimentato nel teatro commerciale, la maggior parte delle sue opere sono nate in teatri indipendenti: da Soledad para cuatro (Solitudine per quattro) del 1961 – tornata in scena al Teatro Cervantes solo nel 1999 – a Cría ángeles (Alza gli angeli ), la cui prima è del 2025. E lascia già intendere che un altro spettacolo è in arrivo. "Il teatro indipendente è una grande risorsa", afferma, con la calma che deriva dall'esperienza. Dice anche di non aver mai smesso di andare alle prove, di essere ancora stupito dagli attori: "A volte conoscono il personaggio meglio di me. L'attore crea, e il regista crea in base a quello". E rivela di essere stato uno dei primi a farlo: "Salire sul palco con un attore e discutere con il pubblico".

–Cosa ricordi della première del tuo primo lavoro?

– Ricordo tre cose. La prima, che durante l'intervallo sono uscito per andare a trovare i miei amici e colleghi, quelli che poi avrebbero fatto parte della Generazione del '60 e del Teatro Abierto, e in un angolo c'erano Gorostiza e Cossa. Ero ansioso e chiesi loro: "Allora, come va?". Mi risposero: "Finora, tutto bene. Vedremo come andrà a finire". La seconda, che mio padre aveva avvertito mio fratello Enrique che se fosse andato con la sua ragazza, che era cristiana, avrebbe fatto una scenata a teatro. Mio fratello mi chiese se sarei andato con la sua ragazza. Dissi di sì.

Teatro aperto, 1981.

Teatro aperto, 1981.–E tuo padre ha fatto tutto questo trambusto?

–Alla fine, no. E la terza cosa è che la mia ragazza di allora, che mi ha ispirato a scrivere Estela de madrugada , è arrivata durante l'intervallo, ha aperto la porta, mi ha guardato, ha detto che voleva augurarmi buona fortuna e se n'è andata. Non ricordo se abbiamo litigato o cosa.

– Poi ho presentato in anteprima alcune opere che amo molto. Un periodo più romantico. Si parla molto d'amore; ci sono Estela de madrugada, Tentempié, Segundo tiempo, Fin de diciembre . Mi ero già sposata, vivevo in un bilocale ed era nata la mia prima figlia, Eva.

–Perché si chiama Eva...?

–Una volta, quando Eva aveva due anni e la stavo spingendo nel passeggino, una donna che conoscevo da qualche parte, che era ebrea, mi fermò e disse: "Che carino, l'hai chiamata Eva come la Bibbia". E io risposi: "No, l'ho chiamata Eva come Evita". Ammiro Evita, per le sue origini, per il rifiuto che ha dovuto affrontare, che alla fine l'ha resa malata.

–Faceva parte della cosiddetta Generazione degli anni '60 in teatro, un gruppo molto prolifico e attento ai problemi sociali.

– Ci divisero in due gruppi: da una parte i più realisti, quelli di un teatro più “impegnato” e “combattente”, e dall’altra quelli dell’assurdo o dell’“arte per l’arte”. Nel mio gruppo c’erano Carlos Gorostiza, Tito Cossa, Carlos Somigliana, Germán Rozenmacher e Osvaldo Dragún. E poi c’erano Griselda Gambaro e Tato Pavlosky. E tra loro iniziò la lotta.

"Lo scapolo" (1977), con Claudio García Satur, adattamento cinematografico dell'unico romanzo di Ricardo Halac.

"Lo scapolo" (1977), con Claudio García Satur, adattamento cinematografico dell'unico romanzo di Ricardo Halac.–Ma, al di là di questo scontro creativo, che momento, vero?

“Inoltre, provenivo dall'Europa, dove era comune parlare male degli altri in pubblico. Camus e Sartre erano molto amici, ma quando Camus morì e a Sartre fu chiesto di lui, rispose: "È morto da molto tempo". Ho osato criticare Gambaro su una rivista. E abbiamo litigato. Prima c'era un'ideologia, ma oggi l'ideologia non esiste più perché le idee sono crollate. Ma io volevo cambiare la realtà.”

–Pensavi che il teatro potesse aiutare a cambiare le cose?

Come Ibsen, vedevo il teatro come uno strumento di cambiamento. Ecco perché scrisse quelle meravigliose opere teatrali che lo resero il più grande della storia. Alcune di quelle opere sono spaventosamente attuali oggi, come "Un nemico del popolo". Allora si poteva vedere la realtà che stava arrivando. Ora non vedo nulla di buono. Alcuni dicono che si sta avvicinando una guerra mondiale. Vivo in un paese che non ha mai conosciuto la violenza dovuta ai conflitti tra le religioni abramitiche: ebraismo, cristianesimo e islam hanno convissuto qui. Alla fine del XIX secolo, accadde qualcosa di molto strano in Francia: Dreyfus, un ufficiale ebreo francese, fu accusato di spionaggio per la Germania. Fu condannato. Lo scrittore Émile Zola intervenne in sua difesa e creò un movimento entusiasta che ne ottenne il rilascio. Emerse la figura dell'intellettuale impegnato, la cui opinione era politicamente valida. L'intellettuale iniziò a vedere e considerare se stesso in modo diverso.

–Cosa succede oggi con quel ruolo?

"Per molto tempo continuò. Ma poi scoppiò la guerra e gli Stati Uniti emersero come una grande potenza. Anche lì gli intellettuali proliferarono. Ma la Commissione per le attività antiamericane della Camera iniziò a imprigionare scrittori e personaggi della cultura. Arthur Miller disse di essere stato molestato per strada, ed è per questo che scrisse "Il crogiolo ". Ma la teoria secondo cui l'arte è divertimento , intrattenimento, guadagnò terreno, promossa soprattutto dalle grandi case cinematografiche, che dominavano il mondo occidentale e ne ricavavano enormi profitti. È molto difficile liberarsene. Oggi, quel ruolo dell'intellettuale è finito."

"Perché l'ideologia messianica, che era il comunismo, è crollata sotto il suo stesso peso, a causa dei suoi stessi errori. Si potrebbe dire che è stata sempre sotto attacco da parte del capitalismo, o altro, ma è crollata a causa dei suoi stessi errori, è caduta in una dittatura. Quando ero giovane, ho visitato molti paesi comunisti: la Germania dell'Est, la Jugoslavia, dove c'era Tito, che era un esperimento diverso. In seguito, sono andato a insegnare a Cuba diverse volte. Quel sistema non funziona; ha diversi difetti e finisce in orribili dittature. Quindi, quell'ideologia è in crisi e non è stata sostituita da un'altra. Direi che stiamo vivendo, in questo momento, la fine di un'era nel mondo; non so se sia colpa dei singoli individui, perché, come dice Marx, ci sono anche forze che si muovono per conto proprio."

Ricardo Halac con Luis Brandoni, protagonista della pièce "Second Half".

Ricardo Halac con Luis Brandoni, protagonista della pièce "Second Half".– È uno dei membri fondatori del Teatro Abierto, nel 1981. Com'è stata quell'esperienza?

“Vivevamo sotto una dittatura e decidemmo di fare qualcosa. Il corso di Teatro Argentino Contemporaneo era stato rimosso dal Conservatorio di Arte Drammatica. E, più o meno in quel periodo, a Kive Staiff, allora direttore del Teatro San Martín, fu chiesto perché non ci fossero drammaturghi argentini nella stagione teatrale, e lui rispose che "non esistevano". Questo mi ferì molto. Improvvisamente, 20 drammaturghi si riunirono e crearono spettacoli in completa libertà, in formati brevi. Ci assicurammo il Teatro del Picadero. E scrissi un'opera che mi piace molto, intitolata Distant Promised Land .”

–E una mattina presto diedero fuoco a El Picadero.

“Eravamo tutti messi malissimo, ma decidemmo di continuare. Per la dittatura, bruciare il nostro teatro fu un errore, perché qualcosa che apparteneva a pochi autori divenne nazionale. Tenemmo una conferenza a cui parteciparono Borges e Sabato. Dicemmo che avremmo continuato. Romay ci offrì il Tabarís. Lo riempimmo senza sosta.”

– Ha realizzato anche programmi televisivi come Stories of Young People, The Night of the Great Ones (diretto da David Stivel su Channel 7), Commitment e ha persino vinto il premio Martín Fierro con I Was a Witness.

"Compromiso fu un successo clamoroso. Poi Alfonsín salì al potere e passammo a Canale 9 con 'Yo fui testigo' (Sono stato testimone), un programma in cui discutevamo di storia argentina. C'era una rubrica di finzione e intervistavamo sempre persone che avevano qualche legame con l'argomento in questione. Fui il primo a parlare di Eva Perón in televisione. In seguito, feci un programma che mi causò problemi con Cuba perché metteva in discussione la figura di Che Guevara, in particolare la sua campagna in Bolivia. Insegnavo e a un certo punto le mie lezioni furono sospese; ma a quel tempo ero il direttore dell'Istituto Cervantes e non osarono licenziarmi. Perché la censura è dilagante in tutti i paesi comunisti. Ma non esiste più. Dobbiamo aspettare che appaia un'altra utopia. L'umanità ha bisogno di un'utopia per vivere."

Virginia Lago e Víctor Laplace in "La lontana terra promessa", per il Teatro Abierto.

Virginia Lago e Víctor Laplace in "La lontana terra promessa", per il Teatro Abierto.– È stato direttore del Teatro Nazionale Cervantes tra il 1989 e il 1992.

“Ero direttore del Teatro Cervantes in un periodo molto drammatico della mia vita, perché non potevo fare nulla; non avevo budget. Era l'era di Menem e avevo 200 dipendenti. Accettare è stata una follia. Poi me ne sono andato e il proprietario di Konex, che mi voleva molto bene, mi ha contattato e mi ha offerto l'opportunità di creare un centro culturale per la comunità ebraica dell'AMIA. Ho sviluppato la programmazione del Centro Culturale Chagall, che era in parte ebraico e in parte argentino. Organizzavo incontri settimanali con i politici e discutevamo della situazione attuale. Néstor Ibarra, Félix Luna, Marcos Aguinis. Abbiamo continuato anche dopo l'attentato all'AMIA.”

–Entrò in produzione la trilogia giudeo-spagnola.

“Ho incontrato in metropolitana un attore che faceva parte del comitato del San Martín che decideva quali spettacoli programmare. Mi ha chiesto se ne avessi qualcuno. Ne ho sempre diversi. Ne avevo uno a metà, che è Mille anni, un giorno (1993), che racconta la storia dell'espulsione degli ebrei dalla Spagna nel 1492. Ho studiato a fondo l'argomento. Per la comunità ebraica, la cultura ha un valore molto speciale. Il fatto è che lo spettacolo richiede circa 45 attori in scena. Ciononostante, lo portarono al San Martín e Alejandra Boero, che aveva risvegliato la mia vocazione quando avevo 17 anni, finì per dirigerlo.”

"È uno strano modo di rivederlo. Ha debuttato con 45 personaggi ed è stato uno dei più grandi successi del San Martín. È stato gremito per quattro mesi, ogni singolo giorno. E io andavo a vedere il pubblico applaudire. In seguito, hanno provato a metterlo in scena negli Stati Uniti e in Spagna, ma c'era il problema del numero di attori. Poi, ho fatto una versione con 12 personaggi. Questa pièce è stata la base della trilogia giudeo-spagnola, insieme a * La lista* (2016) e *Marcados, de por vida * (2022), quest'ultimo sui convertiti sotto l'Inquisizione spagnola durante il Secolo d'Oro. Li amo tutti e tre molto. Grazie alla mia età, sapevo cosa significasse essere ebrei prima che esistesse lo Stato di Israele. Ricordo una volta, quando avevo 10 anni, di aver visto le foto dei forni di Auschwitz. Mio padre iniziò a piangere. Non lo dimenticherò mai. Mi prese il braccio e disse: 'Ricardo, dobbiamo sempre essere preparati, Perché da un momento all'altro potremmo dover partire. Quella frase mi ha segnato. Perché ho dovuto andarmene? Cosa avevo fatto per meritare una simile condanna? È così che è nata la trilogia, scritta molti anni dopo. Ricordo il giorno in cui mio padre mi comprò una scrivania per studiare e mise una mappa sotto il vetro: "Così la ricorderai". Era una mappa di Israele.

Ricardo Halac, giornalista, con Ringo Bonavena.

Ricardo Halac, giornalista, con Ringo Bonavena.–Si vede la sua vena giornalistica.

“Ho sempre amato fare il giornalista. Ho iniziato al quotidiano El Mundo , nella sezione culturale. Volevo sedermi alla stessa scrivania di Roberto Arlt, così mi sedevo a entrambi per un giorno, perché nessuno ricordava quale avessi occupato. Un giorno il direttore mi chiamò e mi disse che c'era un'organizzazione americana, la World Press, che sceglieva dieci giornalisti all'anno per viaggiare negli Stati Uniti. E alla fine fui scelto io.”

–I due ruoli coesistevano: drammaturgo e giornalista?

– L'alleanza tra giornalista e drammaturgo è molto importante. Non si può smettere di lavorare; io continuo a scrivere. Riposo? Mi riposo scrivendo, se scrivo ciò che mi piace. Per fortuna, non ho mai dovuto scrivere nulla che non mi piacesse. Quando Soledad para cuatro uscì in anteprima, un collega del giornale mi fece una recensione feroce. Ricordo che la redattrice mi chiamò e mi disse: "Guarda, Ricardo, ti apprezziamo molto, ma non lo pubblicheremo". Non le era piaciuto perché i personaggi si rivolgevano l'un l'altro con "vos" (il "voi" informale in alcuni paesi latinoamericani); è una delle prime opere teatrali a usare "vos".

Halac ha iniziato la sua carriera come giornalista presso il quotidiano "El Mundo".

Halac ha iniziato la sua carriera come giornalista presso il quotidiano "El Mundo".–Come sei arrivato a La Opinión , il giornale di Jacobo Timerman? Lì hai lavorato nella sezione culturale sotto la direzione di Juan Gelman e con colleghi come Osvaldo Soriano, Paco Urondo, Tomás Eloy Martínez, Horacio Verbitsky e Carlos Ulanovsky.

“C'era un lettore che era entusiasta dei miei articoli sul quotidiano El Mundo. Era Jacobo Timerman, che, con l'aiuto di Horacio Verbitsky e altri, stava formando la prima redazione de La Opinión. Mi contattò. Mi commissionarono la scrittura del supplemento culturale. Ho ricordi molto belli di quel periodo. Il supplemento era meraviglioso. Una volta, Gelman mi chiese un articolo su Brecht e lo mise in copertina con un'illustrazione di Sábat. Il giornale ebbe un enorme successo. E il supplemento, in particolare, ebbe un enorme successo. Gelman mi chiamava nel suo ufficio mentre scriveva poesie, e io gliele leggevo. Fu un periodo molto bello. La mia carriera giornalistica continuò. Scrissi per La Nación per quattro anni. E anche per la rivista Florencio , pubblicata da Argentores.”

–Conoscevi Rodolfo Walsh?

"L'ho visto a diversi incontri; era un uomo molto intelligente. Come Soriano, come Urondo, un grande poeta. Urondo commise un errore un giorno, quando arrivò alla redazione del giornale, che si trovava all'angolo tra via Reconquista e via Viamonte. Lasciò la macchina all'angolo e fu tamponata. Il cofano del bagagliaio si spalancò e il baule era pieno di armi. Fu allora che entrò in clandestinità."

–Quali altre personalità hai incontrato come giornalista o drammaturgo?

– Durante il mio viaggio negli Stati Uniti, ho intervistato Martin Luther King. E, negli anni '80, Arthur Miller visitò Buenos Aires. Ci fu un incontro con attori e drammaturghi. Parlò per circa tre ore. Era molto pragmatico e generoso. Perché l'idea è proprio quella di ispirare gli altri.

Clarin