Une équipe scientifique annonce la découverte d'une nouvelle espèce liée à l'origine de l'humanité.

Le chasseur de fossiles Omar Abdulla portait un fusil d'assaut AK-57 lorsqu'il parcourait sa terre natale périlleuse, la région désertique de l'Afar en Éthiopie, disputée par des tribus rivales. Le jour de la Saint-Valentin 2018, alors qu'il descendait une colline, Abdulla s'est exclamé : « Oh mon Dieu ! » La paléoanthropologue américaine Kaye Reed se souvient avoir couru vers lui et l'avoir trouvé en train de ramasser une dent fossilisée dans le sol, vieille d'environ 2,63 millions d'années. Ils ont continué leur marche et ont trouvé d'autres dents. Abdulla a été tué lors d'une fusillade en 2021, mais Reed et ses collègues ont poursuivi leurs recherches sur les dents et annoncent aujourd'hui que les restes appartenaient à une espèce d'Australopithèque jusqu'alors inconnue, qui coexistait dans l'Éthiopie actuelle avec les premiers humains. Cette découverte, publiée mercredi dans la revue Nature , met en lumière une période particulièrement sombre de l'évolution humaine. Il y a trois millions d'années, il n'existait qu'un seul genre en Afrique de l'Est, l'Australopithèque . Il y a 2,5 millions d'années, il y en avait déjà trois : l'Australopithèque , le Paranthrope et l'Homo , l'appellation scientifique des humains.

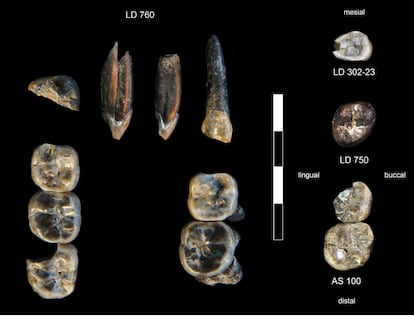

« C'était une journée passionnante », se souvient Reed. Son équipe a fini par découvrir une douzaine de dents étranges, grandes et présentant de légères modifications morphologiques. Elles ne correspondaient à rien de connu. Le dernier Australopithecus afarensis connu – comme Lucy, la célèbre femelle dont les restes ont montré que ces ancêtres humains marchaient déjà debout – vivait il y a environ trois millions d'années. Il s'agissait peut-être du premier Australopithecus garhi , une autre espèce qui vivait dans l'Éthiopie actuelle il y a 2,5 millions d'années, mais les dents étaient différentes. Pour Reed et ses collègues, une seule hypothèse corrobore les données : une nouvelle espèce d'Australopithecus, encore inconnue. « Nous devons trouver quelque chose avec plus de caractéristiques, comme un crâne ou un squelette. J'aimerais que nous l'ayons déjà », explique la chercheuse de l'Université d'État de l'Arizona.

Il y a vingt ans, Reed travaillait sur le site paléolithique de la grotte de Sopeña, dans les Asturies . Elle tomba tellement amoureuse de cet endroit qu'elle décida d'y passer une année sabbatique entre 2005 et 2006, vivant dans le village de Benia de Onís et parcourant chaque après-midi ses sentiers de berger. Trois ans plus tôt, Reed avait commencé un projet de recherche à Ledi-Geraru, dans la région Afar en Éthiopie. En mars 2015, son équipe annonçait y avoir découvert un fragment de mâchoire avec des dents, attribué à un individu du genre Homo ayant vécu il y a environ 2,8 millions d'années. Il s'agissait, selon leurs déclarations dans la revue Science , du plus ancien être humain connu .

Outre les dix dents d'australopithèque, la scientifique américaine et ses collègues ont découvert trois autres dents qu'ils pensent appartenir à une espèce humaine non identifiée, vieille de 2,59 à 2,78 millions d'années. L'équipe soutient que leurs découvertes démontrent que ces lignées vivaient simultanément dans la région Afar. Ont-elles coexisté ? Se sont-elles affrontées ? Ont-elles été inconnues. Reed souligne que la vision classique de l'évolution humaine, comme une flèche allant du singe à l'Homo sapiens en passant par les Néandertaliens, est totalement erronée. La paléoanthropologue parle d'un « arbre feuillu », dont les branches se croisent et s'entremêlent, avec des espèces qui ne vont nulle part et disparaissent tout simplement.

L'Américain Tim White , légende vivante de la préhistoire, estime que ces nouvelles découvertes sont peu convaincantes. Alors qu'il avait encore une vingtaine d'années, en 1979, White était l'un des scientifiques qui annoncèrent au monde la découverte de Lucy, l' Australopithecus afarensis d'un mètre de haut et au cerveau minuscule, qui marchait debout il y a environ trois millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Le chercheur souligne que la région de Ledi-Geraru se trouve à seulement quelques dizaines de kilomètres de Hadar, où le squelette partiel de Lucy a été découvert. L'érosion, explique White, a fait qu'Hadar ne possède pas de sédiments vieux d'environ 2,7 millions d'années, contrairement à Ledi-Geraru.

Le paléoanthropologue soutient que les nouvelles dents s'inscrivent dans la lignée qui a évolué pendant plus d'un demi-million d'années, de Lucy et du reste de l'Australopithecus afarensis à leurs « descendants directs », l'Australopithecus garhi , une espèce que White lui-même et cinq autres collègues ont décrite en 1999 comme un possible ancêtre des premiers humains. « Les auteurs soutiennent à tort que la dernière apparition d' Australopithecus afarensis remonte à 2,95 millions d'années. Par conséquent, ils avancent l'affirmation extraordinaire d'avoir découvert une nouvelle espèce, plutôt que la preuve espérée de l'évolution d' Australopithecus afarensis », explique White, qui s'est installé à Burgos en 2022 pour rejoindre le Centre national de recherche sur l'évolution humaine (CENIEH).

« L'affirmation des auteurs selon laquelle il s'agit d'une nouvelle espèce d' Australopithèque est encore moins convaincante que leur affirmation parallèle de 2015 dans Science selon laquelle un fragment de mâchoire provenant de leur zone d'étude représenterait le plus ancien Homo , âgé de 2,8 millions d'années. Je m'attends à ce que ces deux affirmations soient réfutées lorsque de nouveaux fossiles seront découverts », ajoute White, très critique à l'égard des processus d'évaluation par les pairs de ces revues scientifiques. « Il est plus raisonnable d'interpréter la mâchoire et les dents comme ayant appartenu à des membres plus récents et légèrement évolués d' Australopithecus afarensis , l'espèce de Lucy. Cependant, il semble qu'une telle conclusion ne satisferait pas le besoin apparent de paléopublicité de Nature », conclut-il.

Les chercheuses Marina Martínez de Pinillos et Leslea Hlusko , également du CENIEH, étudient des dents fossiles d'Omo, dans le sud de l'Éthiopie, afin de déterminer si elles appartiennent à des Australopithèques ou à des Homo . Leurs résultats préliminaires suggèrent que des dents isolées de cette période sombre ne peuvent être identifiées avec ce degré de spécificité et de certitude. « Durant cet intervalle de 500 000 ans, une lignée évolutive d' Australopithèques a donné naissance à Homo et/ou Paranthropus . Des centaines de fossiles d'hominidés sont connus de cette période, la grande majorité provenant de la même région géographique, et ils comprennent de nombreuses dents. Ces fossiles décrits précédemment révèlent un large chevauchement des variations dentaires au cours des transitions évolutives. Les 13 nouvelles dents ne présentent aucun trait unique les différenciant des fossiles déjà connus d' Australopithecus afarensis et des premiers représentants du genre Homo », notent les deux chercheurs dans une réponse commune à la question de ce journal.

Martínez de Pinillos et Hlusko soulignent que, lorsqu'on travaille avec des dents isolées, il est facile de mal interpréter les différences. Il n'existe pas deux molaires identiques, mais la frontière entre variation normale au sein d'une espèce, changement évolutif progressif et existence d'une nouvelle espèce est très floue. « De notre point de vue, l'affirmation extraordinaire selon laquelle certaines de ces dents représentent une nouvelle espèce d' Australopithèque nécessite des preuves extraordinaires, et, malheureusement, cette dentition ne les fournit pas », concluent-ils.

La directrice du CENIEH, María Martinón , est également sceptique. « Bien que l'échantillon soit pertinent et décrive en détail la variabilité morphologique présente dans la région, je pense qu'il est peut-être prématuré de conclure à l'existence d'une nouvelle espèce d'Australopithèque. Les différences avec Australopithecus afarensis ne me semblent pas suffisamment marquées, et les traits analysés montrent un large chevauchement qui pourrait être dû à des variations locales ou temporelles », déclare-t-elle. « Je conviens que l'évolution de nos ancêtres n'était pas linéaire et que nous devrions être ouverts à des schémas plus complexes, avec la coexistence possible de genres différents. Cela pourrait s'expliquer par des adaptations à différentes niches écologiques, comme des variations alimentaires, qui auraient réduit la compétition directe entre eux », ajoute-t-elle.

Manuel Domínguez Rodrigo , codirecteur de l'Institut d'Évolution en Afrique, rattaché à l'Université d'Alcalá, a travaillé sur des sites africains exceptionnels, comme ceux des gorges d'Olduvai en Tanzanie. Cet expert estime que les dents de Ledi-Geraru pourraient appartenir à l'Australopithecus afarensis, plus récent et évolué que Lucy, ou à une nouvelle espèce « très similaire ». Selon lui, cette découverte atteste de la coexistence d'au moins quatre lignées évolutives en Afrique de l'Est à l'époque de l'émergence de l'espèce humaine : l'Australopithecus , le Paranthropus , le controversé Kenyanthropus du Kenya, et l' Homo naissant lui-même, caractérisé par un cerveau élargi, des dents de taille réduite, l'utilisation d'outils en pierre et la consommation de viande, selon le chercheur.

« Cela indique qu'il s'agissait d'une période de changements environnementaux majeurs qui a conduit à une refonte de toutes les faunes d'Afrique de l'Est, y compris les hominidés [hominidés à locomotion bipède et à posture verticale]. Chacune de ces branches est une expérience évolutive. Après deux millions d'années, seuls deux d'entre eux ont survécu : Homo et Paranthropus », explique Domínguez Rodrigo. Les Paranthropus étaient semblables aux Australopithèques, plus robustes, mais ils ont disparu il y a un peu plus d'un million d'années. Quelle que soit l'évolution et la compétition entre la multitude d'espèces qui ont coexisté, une seule est restée : l'homme moderne, dont le seul prédateur est Homo sapiens lui-même, comme le démontre le meurtre d'Omar Abdulla, l'homme qui a découvert les premières dents à Ledi-Geraru ce jour-là, à la Saint-Valentin.

EL PAÍS