"Le perroquet", de Gustavo Álvarez Gardeazabal / critique de l'écrivain californien Carmiña Navia Velasco

Gustavo Álvarez Gardeazabal vient de nous présenter un livre qui, selon lui, conclut sa carrière littéraire : « Le Perroquet jouait du violon », un excellent texte hybride et ambigu, à mi-chemin entre mémoires, autobiographie et saga familiale. Sa lecture est un immense plaisir littéraire à bien des égards. Dans ces lignes, je le qualifierai de roman par souci d'économie de langage. Sa structure est celle d'un roman, mais il passe d'un seul trait de l'imagination la plus débridée à la réalité la plus crue.

Le voyage narratif débute par la naissance d'un « je », que l'on ne peut que supposer être celui de l'auteur. Ce nouveau-né vomitif annonce qu'il va consigner sa vie, car sa conscience le lui permet, dès les premiers instants de sa naissance. Il nous dévoile ensuite un vaste environnement familial où, dès les premières pages, deux figures marquantes émergent dans la vie et, bien sûr, dans la personnalité du « vomitif » : la mère, porteuse d'un lait violemment rejeté, et le grand-père maternel, porteur du salut pour le bébé protagoniste.

Les lecteurs attendent avec impatience le développement de ce bébé, mais l'histoire de sa naissance traverse le temps et l'espace, nous transportant dans de vastes mondes où nous assistons à la construction de diverses cultures : celles d'Antioquia et du nord de la vallée du Cauca, les cultures minières et agricoles de différentes régions, et de certaines villes. Mais à partir de là, nous allons bien plus loin, car dans chacune de ses œuvres, Álvarez Gardeazabal actualise le dicton de Tolstoï : « Peins ton village et tu peindras le monde. »

Le récit remonte à au moins quatre générations, et nous y assistons à la fondation de villes et de villages, à des guerres nationales et locales, à des conflits familiaux, à des événements héroïques, à la folie et aux suicides... le tout dans une séquence magnifiquement tissée qui façonne la saga de deux familles unies précisément dans ce « je », qui, du début à la fin, devient une emprise et une libération du temps et de l'espace, de naissances et de ruptures.

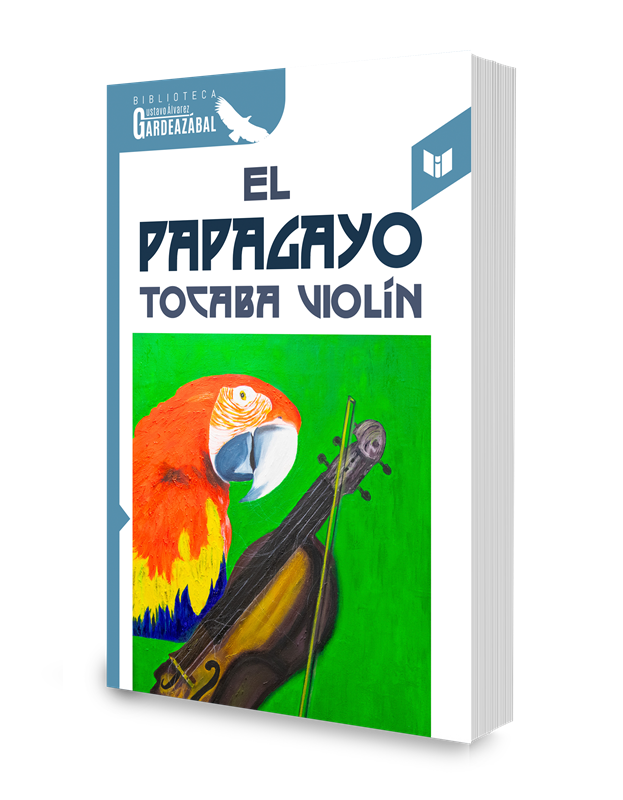

Le nouveau roman de Gustavo Álvarez Gardeazabal, "Le perroquet jouait du violon". Photo : avec l’aimable autorisation d’Intermedio Editores

L'une des réussites du roman réside dans la mise en scène constante du processus d'écriture lui-même . Le narrateur nous raconte comment l'idée de ce récit est née et comment il s'est construit progressivement, au fil de ses consultations dans les églises et les études notariales, et de ses voyages parmi son peuple, présent et passé.

C'est précisément ainsi que le lecteur accède à la structure narrative par laquelle l'auteur réalise ses contributions et ses réalisations les plus marquantes et originales. Dans cette œuvre comme dans d'autres, Gustavo Álvarez parvient à une esthétisation remarquable des ragots. Ses récits – et pas seulement celui-ci – sont construits en récupérant la force résonnante du bouche-à-oreille et du sotto voce des personnes et de la condition humaine en général. Le narrateur nous adresse un clin d'œil en ce sens :

Il ne devait pas être un si bon soldat ni un si mauvais chef, car dans les ragots que le canyon de Porce est devenu au fil des ans, les batailles du général Eusebio ne sont jamais devenues des mythes, ni n'ont été racontées autant ni avec autant de détails qu'elles le sont encore aujourd'hui à propos de mon grand-père Pablo et de ses exploits d'orpailleurs, sexuels et alcooliques.

Je trouve pertinent de retranscrire la citation de la journaliste américaine Francesca Peacock, dans son essai « Le commérage comme genre littéraire ? » : « Il est utile d'utiliser une définition pratique. Comme les commérages du monde réel, les commérages littéraires révèlent des vérités normalement cachées, le genre d'informations dont on parle – lorsqu'on en parle – à voix basse. J'utilise le terme « commérage » sans ses connotations négatives : il s'agit d'écrits personnels, qu'ils concernent son auteur et sa famille ou d'autres vies intimement connues ; c'est une écriture qui repousse les limites de ce qu'il est acceptable de révéler, une écriture plus (apparemment) ouverte, une écriture qui laisse son auteur vulnérable sur la page. Fondamentalement, c'est une écriture qui a un lecteur à l'esprit : le destinataire d'une lettre, celui d'un mémoire, ou même simplement l'auteur relisant son propre journal. Cette nature conspirationniste semble définir le genre, indépendamment de la publication massive d'une œuvre ; c'est une affirmation d'une expérience personnelle ou de secrets, combinée à une conscience que ceux-ci deviendront (au moins semi-) publics."

En pénétrant dans la Tuluá de Cóndores, ou ville de Dabeiba, nous assistons au dévoilement d'informations restées cachées ou dissimulées, mais essentielles à la compréhension du destin des personnages et de la communauté elle-même. Parfois, nous nous demandons aussi si nous sommes témoins de véritables complots… Dans le cas d'El Papagayo, ce qui nous est progressivement révélé, ce sont les intimités d'une famille et les folies et les succès de ceux à travers lesquels l'histoire se construit et se transmet : du premier suicidé qui se pend à un manguier, à la riche arrière-grand-mère qui choisit un homosexuel comme père pour ses enfants, en passant par les dévouements et les loisirs du prêtre de la saga.

Tout le roman est imprégné d'un humour subtil et riche , si bien qu'à sa lecture, on imagine le sourire malicieux de l'auteur. C'est ce même humour qui permet aux perroquets de jouer du violon ou aux enfants de quelques jours d'enregistrer leurs souvenirs. Il ne me reste plus grand-chose à dire, si ce n'est une invitation à le lire. C'est une œuvre qui conclut un parcours littéraire extrêmement riche et varié.

eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fda5%2F1c0%2F514%2Fda51c051441321f167996806cbb28934.jpg&w=1280&q=100)