Es gab einen Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, der das Amt absolut nicht wollte. Eine neue Serie enthüllt, warum seine Sorgen berechtigt waren.

(min-width: 1024px)709px,

(min-width: 768px)620px,

calc(100vw - 30px)" width="1560">

(min-width: 1024px)709px,

(min-width: 768px)620px,

calc(100vw - 30px)" width="1560">Dieser Artikel enthält Spoiler zu „Death by Lightning“.

Armer James Garfield. Obwohl er einer der vier ermordeten US-Präsidenten ist, wurde ihm weder ein Flughafen noch ein Tunnel gewidmet, geschweige denn ein riesiges Marmordenkmal (obwohl sein Elternhaus in Ohio eine nationale historische Stätte ist und in Chicago ein Boulevard und ein Park nach ihm benannt wurden). Stattdessen erinnert man sich, wenn überhaupt, an ihn als einen der vier „verlorenen Präsidenten“ – Hayes, Garfield, Arthur und Harrison –, Persönlichkeiten des mittleren bis späten 19. Jahrhunderts, die für ihren imposanten Bart und ihre stattliche Statur bekannt waren und heute in der Rangliste der US-Präsidenten eher im unteren Bereich rangieren.

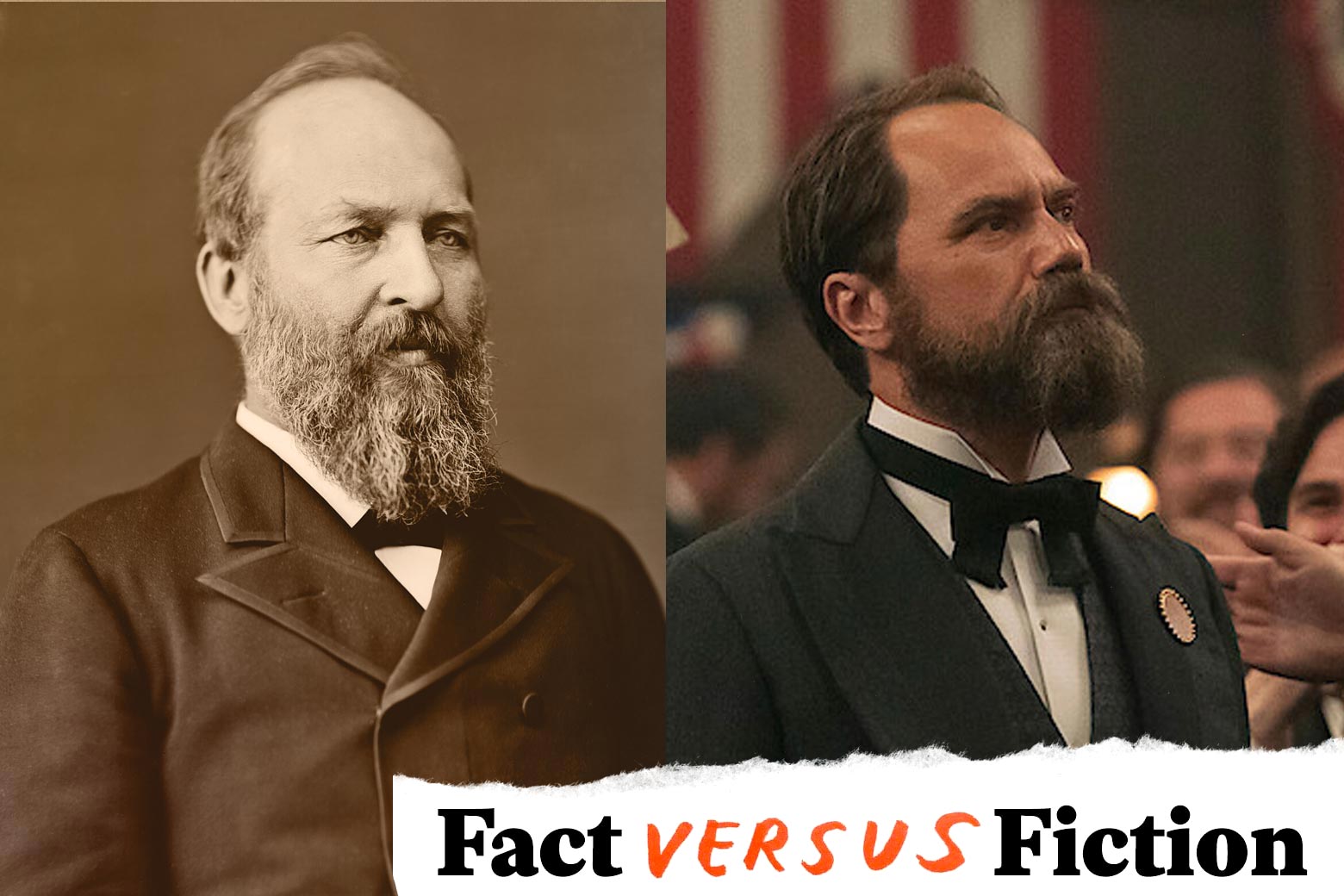

„Death by Lightning“ (eine Anspielung auf eine flapsige Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Attentats auf einen Präsidenten) will Garfield (Michael Shannon) aus dem historischen Dunkel holen, indem er die Ereignisse vor und um seine Ermordung im Jahr 1881 durch die Linse einer parallelen Biografie seines Mörders Charles Guiteau erzählt (ähnlich dem Film „Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford“ von 2007) . In seiner Darstellung von Guiteaus Anfängen als Kleinganove und Betrüger zeichnet Matthew Macfadyen einen heruntergekommenen Tom Wambsgans mit derselben Mischung aus gerissenen Intrigen und Unterwürfigkeit, bevor sich das Bild zu einem ergreifenden Porträt eines Mannes wandelt, der angesichts der zunehmenden Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen und der Realität verzweifelt, während Guiteau immer tiefer in die Geisteskrankheit abgleitet.

Die Serie verdeutlicht, dass die Spaltungen und Nachwirkungen des Bürgerkriegs das Land noch Jahrzehnte nach Kriegsende wie ein unterschwelliges Rauschen prägten. Fast jeder, dem Garfield begegnet, ist entweder selbst Veteran oder hat einen Angehörigen im Krieg verloren. Die durch den Bürgerkrieg aufgeworfenen Fragen waren auch 15 Jahre nach Garfields Amtsantritt noch lange nicht gelöst (manche würden sogar behaupten, sie sind es bis heute). Man würde vielleicht nicht vermuten, dass die internen Machtkämpfe der Republikanischen Partei im Gilded Age, die Reform des öffentlichen Dienstes und die Entwicklungen in der Medizin des späten 19. Jahrhunderts fruchtbaren Boden für ein Drama bieten würden, doch „ Death by Lightning“ schafft es. Wir untersuchen hier, ob dies durch die Einhaltung der Fakten oder durch die Zugabe von Fiktion gelingt.

Die Serie präsentiert Garfield als eine Art Cincinnatus des Mittleren Westens, jenen römischen General, der nach dem Ende des Ausnahmezustands sein Amt als Diktator niederlegte und sich auf seine Farm zurückzog (und dessen Anhänger, die Cincinnati, einer Stadt in Garfields Heimat Ohio ihren Namen gaben). Mit anderen Worten: Dieser Garfield ist ein Musterbeispiel an Bescheidenheit und Rechtschaffenheit, der sich zwar zum öffentlichen Dienst berufen fühlte, aber im ruhigen Leben auf der elterlichen Farm deutlich glücklicher war.

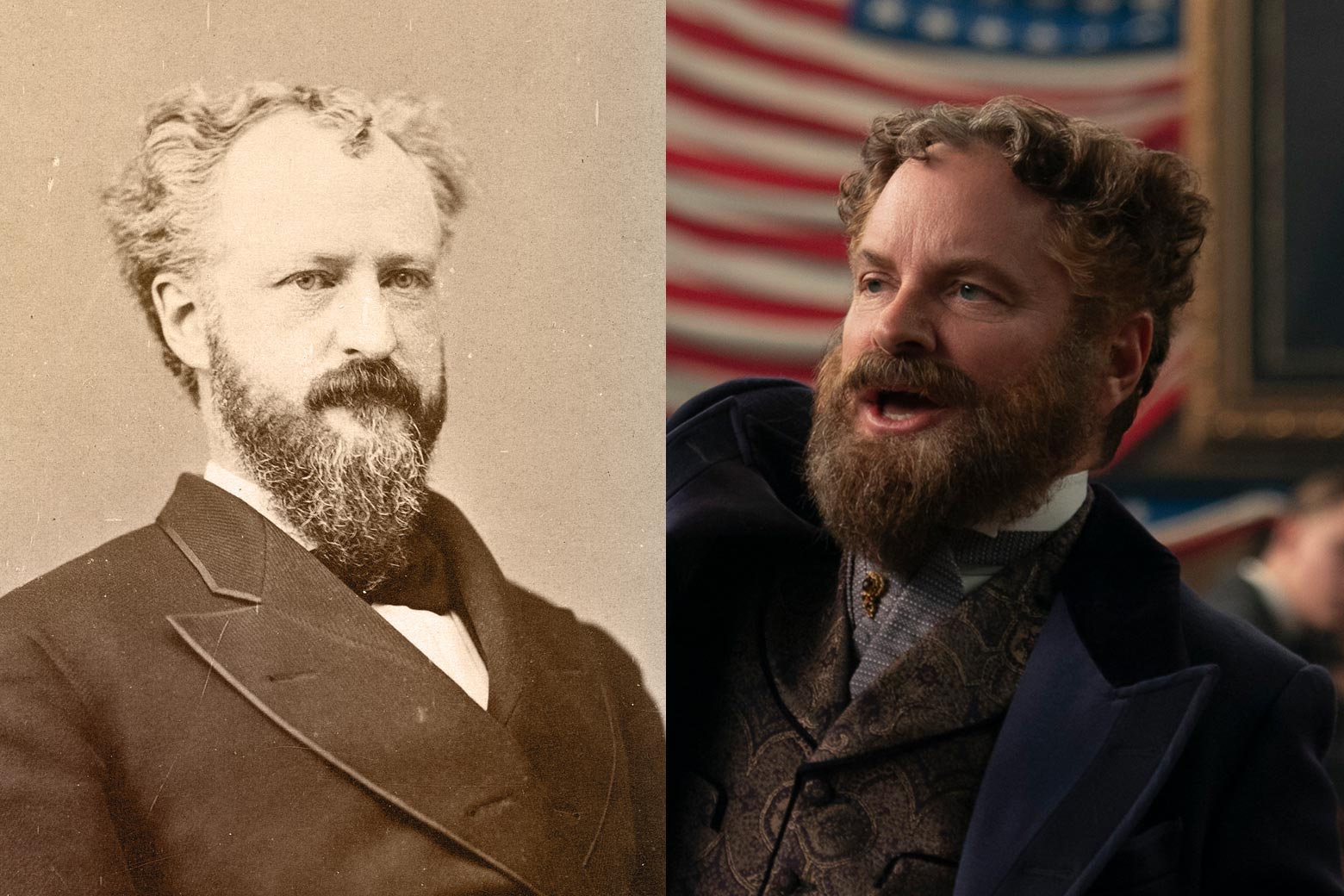

Trotz der Bedenken seiner Frau Lucretia ließ er sich zum Republikanischen Nationalkonvent von 1880 locken, um seinen Landsmann aus Ohio, Senator John Sherman, zu nominieren. Der Konvent war tief gespalten zwischen den „Stalwarts“ – der Fraktion um den Strippenzieher Roscoe Conkling (Shea Whigham), der seinen Namen der Unterstützung des Patronagesystems verdankte, welches hochbezahlte Regierungsposten als Gegenleistung für Parteitreue vergab (und als dienstältester Senator aus New York kontrollierte Conkling viele lukrative Posten) – und der Reformfraktion, der Sherman und Garfield angehörten und die eine Reform des öffentlichen Dienstes und eine Besetzung von Ämtern nach dem Leistungsprinzip forderte.

Conkling hält eine mitreißende Rede, um den Kandidaten der Stalwarts, Ex-Präsident Grant, zu nominieren, doch Garfield, der vor seiner Rede nervös war, übertrifft ihn mit einer Rede über die Republikaner, die sich erneut den Prinzipien der Emanzipation von Präsident Lincoln verschreiben (und in der Sherman kaum erwähnt wird), und bringt die Delegierten damit zum Jubeln.

Abstimmung um Abstimmung führt zu einer Pattsituation auf dem Parteitag. In der 28. Wahlrunde spricht sich nur eine Stimme für Garfield aus, der dem Nominator mitteilt, dass er die Unterstützung nicht wolle. Trotzdem schließen sich immer mehr Delegierte seinem Lager an, und in der 38. Wahlrunde wird er – zu seinem großen Entsetzen – dank der Intrigen des republikanischen Senators und Strippenziehers James G. Blaine (Bradley Whitford, erneut in der Rolle eines politischen Strippenziehers) nominiert. Er weigert sich, Wahlkampf zu betreiben, außer von der Veranda seines Bauernhauses in Ohio aus mit den Wählern zu sprechen.

Das stimmt im Großen und Ganzen – Garfield wollte das Amt wirklich nicht. Als er von einem Freund erfuhr, dass man ihn als Kandidaten aufstellen wollte, rief er aus : „Mein Gott … ich weiß es, ich weiß es! Und sie werden mich ruinieren!“ Ein Jahr vor dem Parteitag vertraute er seinem Tagebuch an, dass das Präsidentschaftsfieber ein „Übel“ sei, das seinen Besitzer vernichte.

Gleichzeitig war Garfield nicht ganz so passiv und ahnungslos wie Chance der Gärtner des 19. Jahrhunderts, obwohl er ein gewisses Talent für den Aufstieg zu haben schien. Nachdem er im Bürgerkrieg bereits Amerikas jüngster Brigadegeneral geworden war, brachte ihm ein mutiger Ritt durch die feindlichen Linien die Beförderung zum Generalmajor ein. Er wurde für Ohio in den Kongress gewählt, obwohl er nie Wahlkampf geführt hatte; kein Geringerer als Präsident Lincoln überzeugte ihn, sein Amt niederzulegen und als Republikaner zu kandidieren. Er wurde 18 Jahre lang wiedergewählt und wurde während der Präsidentschaft von Rutherford B. Hayes Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, was darauf hindeutet, dass er kein völliger politischer Neuling war. Er hatte eindeutig politische Ambitionen, nur eben keine Präsidentschaftsambitionen.

Da Garfield seine Nominierungsrede nicht fertigstellen kann, unternimmt er einen Spaziergang um sein Hotel. Dabei begegnet er einem älteren, sichtlich kranken Mann. Als er erfährt, dass dieser in einigen der gleichen Schlachten wie er selbst für die Union gekämpft hat, lädt er ihn auf einen Drink ein. Der Veteran erzählt, er sei wegen des Parteitags in der Stadt, habe aber keine Unterkunft, da Hotelzimmer so rar seien. Garfield bietet dem Mann sein Bett an und schläft selbst in einem Sessel.

Das stimmt im Großen und Ganzen, auch wenn einige Details abweichen. Am Morgen seiner Rede klopfte ein Fremder an Garfields Hotelzimmertür und fragte, ob er bei ihm im Bett schlafen dürfe, da er kein Zimmer gefunden hatte. Der freundliche Garfield willigte ein und schrieb später an Lucretia (die er „Kreta“ nannte): „Das Bett ist nur dreiviertelgroß, und mit einem Fremden, der sich an der Wand entlang ausstreckte, konnte ich keine Minute Ruhe finden.“

Nach seiner Nominierung kehrt Garfield nach Hause zurück und findet vor seinem Haus eine Gruppe schwarzer Veteranen vor, die protestieren. Er bittet sie herein, wo sie ihm von Hindernissen wie Lesetests berichten, die ihnen den Zugang zum Wahlrecht verwehren – ein Recht, das schwarzen Soldaten versprochen worden war, als sie sich zum Kampf für die Union verpflichteten. Garfield verspricht, die Lesetests und alle ähnlichen Hürden für das volle Wahlrecht abzuschaffen.

Im wahren Leben war Garfield ein überzeugter Verfechter des gleichen Wahlrechts (unabhängig von der Hautfarbe; weniger unabhängig vom Geschlecht). Sowohl er als auch Conkling (der, ungeachtet seiner ethischen Verfehlungen in Bezug auf Bestechungsgelder, an der Ausarbeitung des 14. Verfassungszusatzes mitgewirkt hatte, der ehemaligen Sklaven die Staatsbürgerschaft und andere rechtliche Schutzrechte gewährte) lehnten die Sklaverei entschieden ab und setzten sich für die Rechte ehemals Versklavter ein.

Bereits 1865 hielt Garfield eine Rede, in der er argumentierte, die Nation habe ihren schwarzen Soldaten ein Versprechen gegeben, und behauptete, Freiheit sei eine „bittere Verhöhnung“, wenn sie lediglich bedeute, nicht angekettet zu sein, und keine „substanzielle, greifbare Realität“ darstelle, die das Recht einer Person auf Beteiligung an der Regierung und die „Wahrheit ihrer Meinung“ umfasse.

In seiner Antrittsrede erklärte er außerdem: „Die Befreiung der schwarzen Bevölkerung von der Sklaverei zu vollen Bürgerrechten ist die bedeutendste politische Veränderung seit der Verabschiedung der Verfassung von 1787. Jeder vernünftige Mensch kann ihre segensreiche Wirkung auf unsere Institutionen und unser Volk nicht erkennen … Sie hat sowohl den Sklavenhalter als auch den Sklaven aus einem Verhältnis befreit, das beide benachteiligte und schwächte.“ Wäre er nicht 200 Tage nach seinem Amtsantritt ermordet worden, hätte er sich mit großer Wahrscheinlichkeit für das gleiche Wahlrecht eingesetzt.

So fortschrittlich Garfield auch in Bezug auf Wahlrechte und die Bekämpfung von Korruption bei der Einstellung von Bundesbeamten war, in Bezug auf Arbeitnehmerrechte war er ein streng konservativer Vertreter des Mittleren Westens und ein Befürworter eines sparsamen Haushalts. Er lehnte verschiedene genossenschaftliche Landwirtschaftsprogramme ab, die von den bedrängten Landwirten im Westen und Süden unterstützt wurden, welche auch Gesetze zur Regulierung der Eisenbahnen befürworteten, und bezeichnete diese als „verkappten Kommunismus“. Er war gegen Gewerkschaften und befürwortete den Einsatz von Bundestruppen zur Niederschlagung von Streiks.

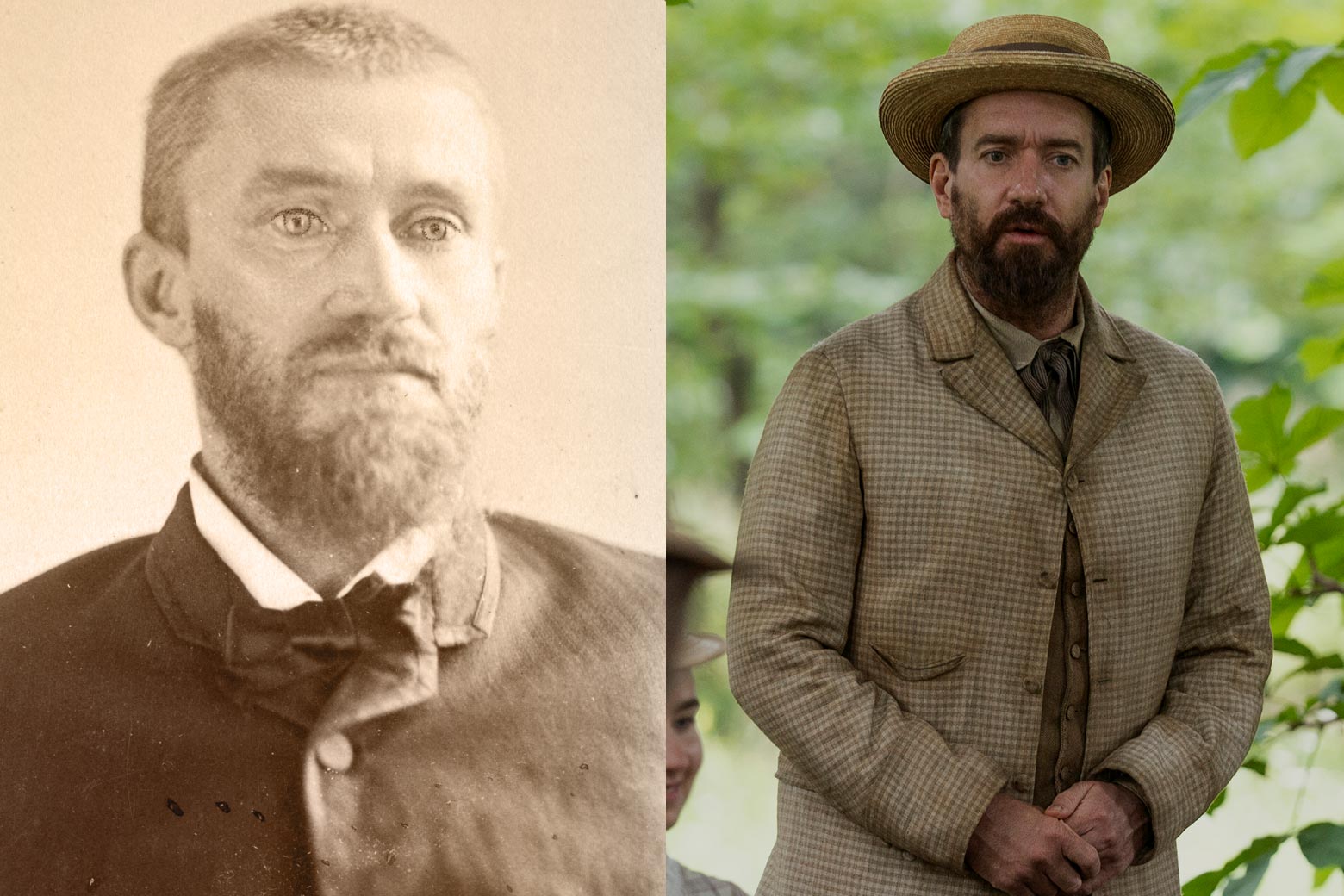

1878 lebt der heimatlose Guiteau in einer Art Hippie-Kommune des 19. Jahrhunderts, wo alle gemeinsam das Essen produzieren und zubereiten und alles gerecht teilen, auch Sexualpartner. Fünf Jahre verbringt er dort, findet aber nie wirklich Anschluss und wird von den anderen beschuldigt, sich mehr zu nehmen, als ihm zusteht. Schlimmer noch: Trotz der dort herrschenden Kultur der freien Liebe will niemand mit ihm schlafen, und er ist als „Charlie Get-out“ bekannt. Das bestärkt ihn nur in seinem Entschluss, sich einen Namen zu machen und berühmt zu werden.

Das stimmt tatsächlich. Die Oneida-Gemeinschaft, eine von mehreren kleinen, experimentellen Gemeinschaften, die in den 1840er Jahren auf der Grundlage sozialistischer Prinzipien entstanden, war eine christliche, chiliastische Sekte, die in einer Kommune lebte und die sogenannte „Komplexe Ehe“ praktizierte. Ihr Gründer, John Noyes, hielt Monogamie für „ungesund und schädlich“. In der Komplexen Ehe war jeder Mann mit jeder Frau verheiratet und umgekehrt. Keine Bindung durfte exklusiv sein. Um eine übermäßige Anzahl von Schwangerschaften zu vermeiden, befürwortete Noyes auch die „männliche Enthaltsamkeit“ – Geschlechtsverkehr „bis zum Samenerguss“ oder, wie es im 20. Jahrhundert scherzhaft genannt wurde, „katholische Geburtenkontrolle“.

Noch unheimlicher war die Praxis der „Aufsteigenden Gemeinschaft“, in der bestimmte Mitglieder, die als Gott näherstehend galten, sich eine jungfräuliche Partnerin aussuchen durften, die sie durch spirituelle Führung in die Prinzipien der „Komplexen Ehe“ einführten. Das Prinzip des Teilens erstreckte sich auch auf die gemeinschaftlichen Ressourcen; die Mitglieder teilten sich Essen und Arbeit. Frauen galten als gleichberechtigt und waren an allen Aktivitäten beteiligt.

Guiteau hatte Schwierigkeiten, sich an die Regeln zu halten. Von den Mitgliedern wurde erwartet, dass sie nach Bedarf auf den Feldern und in den Küchen arbeiteten, doch Guiteau beschwerte sich über die niederen Arbeiten, die er als unter seiner Würde empfand. Schlimmer noch, die Frauen von Oneida wiesen ihn zurück, sodass er zölibatär in einer Kommune lebte, in der freie Liebe praktiziert wurde. Nachdem er Oneida 1865 verlassen hatte, war Guiteau von Noyes' Ideen noch immer so begeistert, dass er sie durch die Gründung der Zeitung „Daily Theocrat“ verbreitete. Er war jedoch verbittert über die seiner Meinung nach mangelnde Anerkennung seiner Verdienste durch Noyes und reichte eine Klage auf Schadensersatz ein. Schließlich ließ er die Klage fallen, verschickte aber weiterhin Drohbriefe, in denen er die Gemeinschaft für seine persönlichen Probleme verantwortlich machte.

Dies spiegelte sich auch in seiner Beziehung zu Garfield wider, den er anfangs verehrte und dem er seine Dienste für den Wahlkampf anbot, nur um sich später gegen den designierten Präsidenten zu wenden, als es den Anschein hatte, als würde sein Beitrag nicht angemessen gewürdigt.

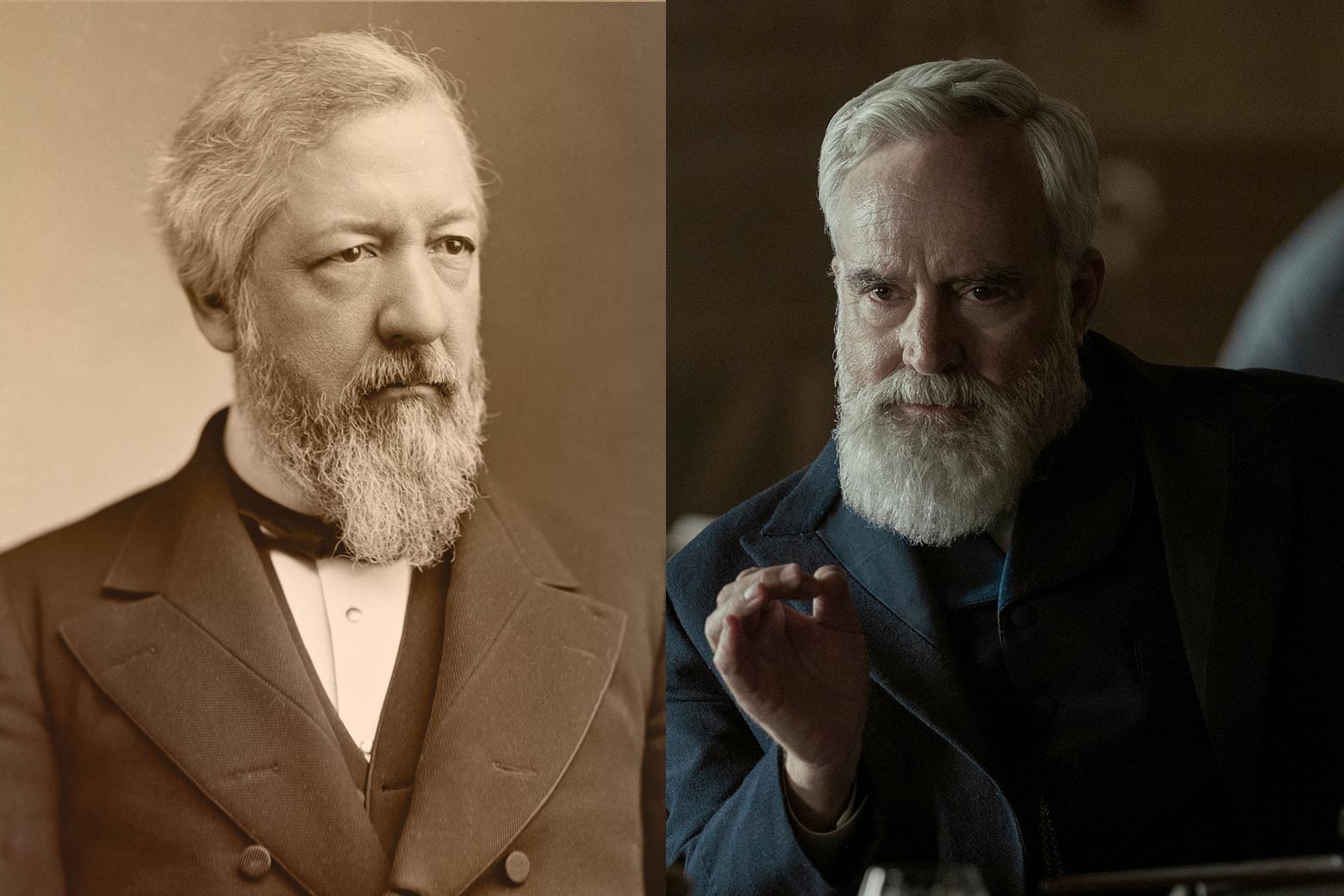

Am 2. Juli, als Präsident Garfield mit Blaine (inzwischen sein Außenminister) durch den Bahnhof Baltimore & Potomac in Washington geht, schießt Guiteau ihm, im Glauben, Gottes Befehl zu befolgen, in den Rücken. Charles Purvis (Shaun Parkes), ein schwarzer Arzt des nahegelegenen Freedman's Hospital, kümmert sich um den Präsidenten und drängt auf dessen Verlegung in die hygienischeren Räumlichkeiten des Krankenhauses, wird aber von dessen Leibarzt, Dr. Willard Bliss (dessen Vorname tatsächlich „Doktor“ war), abgewiesen. Bliss (Željko Ivanek) beginnt sofort, mit seinen unsterilen Fingern und einer ebenfalls unsterilen Sonde in Garfields Wunde nach der Kugel zu suchen, ohne Garfield Schmerzmittel zu verabreichen – jedoch vergeblich. Er ordnet an, Garfield in einen Zug nach New Jersey zu setzen, wo sich die First Lady am Meer von Malaria erholt. Garfield schafft es bis nach New Jersey, aber im Laufe der nächsten drei Monate verschlechtert sich sein Zustand und er stirbt schließlich im September.

Das stimmt, obwohl Bliss' Behandlungsmethoden in Wirklichkeit sogar noch schlechter waren, als in der Serie dargestellt. Purvis befragte Dr. Bliss tatsächlich dazu, warum er eine Untersuchung mit unsterilisierten Instrumenten und auf dem Stationsboden durchgeführt hatte, obwohl es damals undenkbar war, dass ein schwarzer Arzt einen weißen infrage stellte. Bliss war wegen seines Interesses an Homöopathie aus der Ärztekammer des District of Columbia ausgeschlossen worden, was seine Abneigung gegen die neuartige Keimtheorie der Infektion erklären könnte. Garfield neigte dazu, Bliss, einem Jugendfreund aus Ohio, zu vertrauen.

Obwohl Bliss als Todesursache „Blutvergiftung durch die Schusswunde“ angab, ergab die Autopsie des Gerichtsmediziners, dass Bliss’ Untersuchung eine 7,6 cm lange Einschusswunde zu einem 53,3 cm langen, eitergefüllten Wundkanal erweitert hatte, was zu Garfields Tod durch Sepsis führte. Die Kugel selbst, die sicher im Bauchraum lag und keine lebenswichtigen Organe berührte, wäre vermutlich nicht die Todesursache gewesen. Dies hielt Bliss jedoch nicht davon ab, dem Kongress eine Rechnung über 25.000 US-Dollar für seine medizinischen Leistungen vorzulegen.