Vaccini, dallo stop Usa ai «no vax»: così gli eredi di Piero Angela rimettono al centro la scienza

Erano tempi in cui non si parlava ancora di fake news, di teoria del complotto né di pseudoscienza. Eppure il grande divulgatore Piero Angela aveva già fotografato un problema diventato oggi attualissimo a livello sociale: senza confini e criteri chiari, c’è il rischio che l’opinione pubblica si trovi di fronte a informazioni sulle quali non sappia più cosa decidere. E’ vero o è falso? Questo il dilemma.

Era il lontano 1989 e da queste considerazioni Piero Angela con un gruppo di “scienziati, intellettuali e appassionati”, come si definiscono ancora oggi, decise di fondare il Cicap, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze: un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che tiene gli occhi aperti. Dal paranormale all’insolito fino alle “fake” di chi «per incuria o per interessi genera un’informazione non accurata. Questo è uno dei problemi sociali più rilevanti che abbiamo, davanti alle tante notizie che riceviamo». A parlare è l’attuale presidente Cicap, il professor Lorenzo Montali. Che da ultimo ha “drizzato le antenne” con tutto il Comitato sulla scelta del ministro della Salute Schillaci di inserire tra i 22 componenti di nuova nomina del National Immunization Technical Advisory Group (Nitag), il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, due nomi che, sottolinea «hanno dimostrato nel tempo di non affidarsi all’attuale consenso sul tema». Per questo il Cicap esprime «forti perplessità» sul nuovo NItag.

Quali dubbi sollevate?

La domanda che facciamo è per quali meriti e competenze scientifiche in materia di vaccini si è deciso di inserire Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle in questo gruppo tecnico del ministero. Questa scelta non sembra infatti contribuire al profilo scientifico del Nitag ma, al contrario, mina la credibilità complessiva della sua azione. Proprio davanti al dilagare di informazioni di ogni tipo, ci aspettiamo che le scelte che vengono fatte per la selezione di gruppi tecnici possano essere basate su criteri espliciti, di competenza o di rappresentanza.

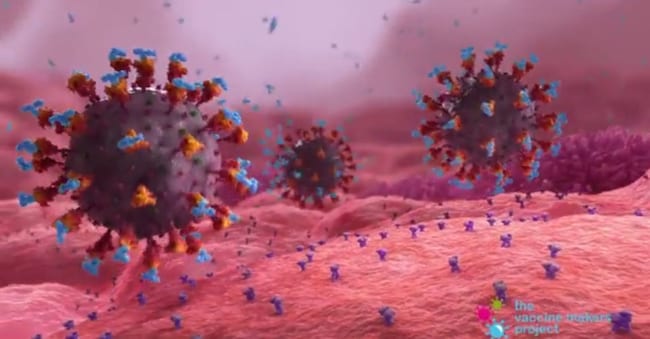

Siamo in una fase storica in cui i vaccini e i loro benefici sono pesantemente sotto attacco: basti pensare alla scelta dell’amministrazione americana di tagliare i fondi per i vaccini a mRna, che pure hanno giocato un ruolo decisivo contro il Covid

Esattamente: c’è un tema globale che riguarda i vaccini. Ma c’è anche una questione specifica: la domanda che poniamo al ministero come associazione della società civile è di spiegare in base a quale criterio si siano scelte, nel caso del Nitag, determinate persone e non altre. Se per alcuni il criterio è evidente e cioè, a partire dal presidente Roberto Parrella, parliamo di grande competenza scientifica, per altri non c’è chiarezza e questa scelta va esplicitata. Tanto più che si tratta di un organismo chiamato ad aiutare il governo su decisioni cruciali per la tutela della salute.

Il professor Parrella, che è anche a capo della Società italiana di malattie infettive e tropicali, si dice certo - testuali parole - che con tutti i nuovi componenti si potrà instaurare un utile confronto e una proficua collaborazione sostenuta da solidi dati scientifici

In qualche modo è come prendere atto di un problema, fatta salva la promessa di risolverlo bene... Lo scopo della lettera aperta con cui il Cicap ha sollevato la questione è capire quale sia la ratio di certe scelte. Solo una volta che sarà chiarito, l’opinione pubblica potrà valutare. Le due persone su cui esprimiamo dubbi, nella loro vita professionale hanno assunto posizioni in aperto contrasto con il consenso della comunità scientifica. Ad esempio sostenendo la relazione le morti in culla e le vaccinazioni. O ancora che i vaccini Covid non hanno salvato milioni di vite come invece è provato dalla comunità scientifica. Perché scegliere chi si è posto in aperto contrasto con il consenso scientifico in una commissione chiamata a lavorare da un punto di vista metodologico sui vaccini?

A suo avviso l’Italia subisce in qualche modo l’influenza di scelte Oltreoceano? Pensiamo alle posizioni del ministro della Salute Usa Robert Kennedy e alla freddezza nei confronti dell’Organizzazione mondiale della sanità sul piano pandemico

Ci può essere secondo alcuni un desiderio di seguire correnti consolidate come negli Usa, che vanno in quella direzione. Secondo altri c’è anche lo “strizzare l’occhio” a una quota di elettorato che esprime contrarietà ai vaccini. I fattori possono essere molteplici, incluso un malinteso senso di bilanciamento. Malinteso, perché nel caso specifico del Nitag l’obiettivo non è raccogliere pareri ma comporre un organismo che aiuti il ministero a fare le scelte metodologicamente più fondate. Allora è importante inserire i più competenti. Parliamo di scienziati a cui sono richiesti pareri estremamente tecnici. Lo stesso ministro Schillaci è un medico e uno scienziato: tanto più gli chiediamo di motivare la sua scelta.

In generale, qual è il “mood” che registrate?

Primo elemento è il disorientamento e cioè la difficoltà di trovare delle fonti che si considerano adeguate e affidabili e di conseguenza di cogliere il grado di credibilità di una notizia. Quindi il primo è un problema di fiducia. La seconda questione è che dentro alla straordinaria ricchezza dei social media, le persone trovano notizie molto differenti. Il numero di quanti militano in maniera radicale dentro correnti anti-scientifiche e in questo caso anti-vacciniste è tutto sommato limitato, anche a livello internazionale. Quanti hanno una radicale sfiducia nei confronti dei vaccini sono tra il 10 e il 15% della popolazione: questo significa che l’85-90% mantiene un livello di fiducia sufficiente nei confronti della medicina e di quanti fanno scienza. La minoranza però è molto attiva, proprio perché sente il bisogno di far sentire la propria voce ed è per questo che possiamo avere la sensazione che siano in tanti. Dall’altra parte c’è una maggioranza di persone che segue le indicazioni della scienza.Infine c’è un terzo gruppo di “incerti”: una quota variabile che arriva fino al 30% a seconda del tipo di situazione e di argomento. Queste ultime sono persone molto sensibili alle notizie proprio perché non hanno una posizione definita e quindi di volta in volta ascoltano diversi punti di vista.

Quindi a che punto siamo, nel nostro rapporto con la scienza?

Restiamo una società molto legata alla scienza e alla tecnologia ma è un fatto che quelle che erano istanze di gruppi di minoranza come gli “anti-vaccino”, in questo momento stanno trovando una legittimazione a livello politico. Il caso dell’amministrazione Trump a livello internazionale è il più evidente e questo pone un problema: i cittadini che sono frastornati e non sanno bene come orientarsi, quando trovano un’autorità politica che legittima certi tipi di posizione possono finire per adeguarsi. Oggi sappiamo di avere davanti un problema gigantesco, dal punto di vista sociale e non solamente scientifico: il problema della credibilità dell’informazione e delle fonti di autorità. Ed è per questo che segnaliamo il rischio che inserendo componenti non qualificati in gruppi tecnici, come nel caso del Nitag, venga meno la credibilità dell’intera operazione.

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscrivitiilsole24ore