Folclore e quotidianità, vita interiore e storia universale nell’opera di Shigeru Mizuki

La mostra

Il maestro che fece rivivere storie e personaggi dell'antica cultura popolare giapponese. Allo sconfinato universo creativo del mangaka è dedicata la mostra antologica (la prima in Italia) "Mondo Mizuki, Mondo Yokai"

"Nonnonba osservava le macchie sul tetto della cucina e diceva che era stato un Tenjomane a farle”. Così, in un banale aneddoto della sua infanzia, Shigeru Mizuki racchiude il legame inscindibile tra dimensione quotidiana e mondo soprannaturale che attraversa tutta la sua poetica. “Nonnonba”, soprannome di Fusa Kageyama, era una guaritrice che l’autore conobbe quando aveva solo cinque anni: fu lei a iniziarlo alle storie di magia e mistero, all’esplorazione dei miti e dei personaggi dell’antico Giappone che Mizuki avrebbe poi fatto rivivere all’interno delle sue opere. L’universo creativo del maestro del manga giapponese è raccontato e celebrato in “Mondo Mizuki, Mondo Yokai” – promossa nell’ambito del Far East Film Festival di Udine e curata da Canicola e Vincenzo Filosa – la prima mostra antologica italiana dedicata al fumettista e contenente numerose opere finora mai uscite dal Giappone.

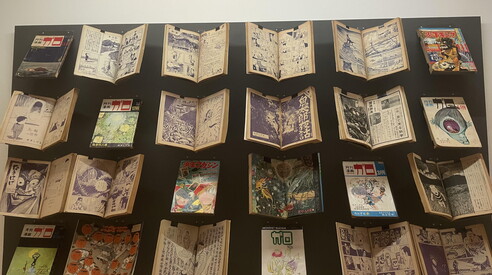

Nato a Sakaiminato nel 1922, il suo nome di battesimo era Shigeru Mura. Da giovanissimo vive il boom del cinema giapponese, legge testi filosofici e religiosi – pare che abbia letto la Bibbia per cinque volte – e coltiva un amore spassionato per Goethe (le Conversazioni con Goethe di Eckermann le ha lette più della Bibbia, ben sette volte). Sempre da ragazzo, sperimenta gli orrori della guerra: combatte sul fronte del Pacifico, e un bombardamento gli porta via il braccio sinistro (a lui che era mancino). A guerra finita, Mizuki tenta di barcamenarsi tra le necessità quotidiane, sempre orientato al suo percorso spirituale e artistico: inizia con il kamishibai, il teatro itinerante giapponese; si avvicina all’universo manga a partire dalle librerie a prestito, particolarmente diffuse nel Giappone del Dopoguerra; a metà degli anni Sessanta inizia a pubblicare storie brevi per “Garo”, rivista che ospitò i lavori di autori che hanno innovato e rivoluzionato il linguaggio manga. Alla produzione di Mizuki per “Garo” è tra l’altro dedicato il volume Il mondo delle fessure rotonde (Canicola, 2025), una porta d’accesso privilegiata per osservare la fase in cui i tratti distintivi della sua opera giunsero a un’elaborazione matura: l’attenzione alla vita interiore dei personaggi e allo stesso tempo al contesto sociale del Giappone dell’epoca, con uno sguardo che spesso si colora di umorismo satirico; la presenza dei mostri – gli yokai che danno il titolo alla mostra – che terrorizzano gli umani ma ribaltano la comune percezione del bene e del male; la convivenza tra dimensione soprannaturale e la banalità dei contesti quotidiani.

A una sezione introduttiva della mostra, dedicata alla biografia del mangaka, segue il racconto delle svolte e dei pilastri tematici del suo percorso artistico, attraverso l’esposizione di tavole originali: la genesi e le rielaborazioni del personaggio di Kitaro, il bimbo che nasce in un cimitero come ultimo discendente di una tribù di spettri; l’incontro con Yanagita Kunio, padre degli studi sul folklore giapponese, al cui lavoro di ricerca enciclopedica sugli yokai Mizuki si è rifatto moltissimo. Entrambi gli autori, anche se da punti di vista diversi, guardavano con preoccupazione alla progressiva marginalizzazione della cultura popolare giapponese: culmine del sodalizio intellettuale tra i due fu la trasposizione a fumetti dell’opera monumentale di Yanagita, il Toto Monogatari.

Ai personaggi mostruosi della cultura popolare giapponese è interamente dedicata l’ultima, e più suggestiva, sezione, in cui sono esposte le tavole degli yokai disegnati da Mizuki. L’esposizione è ricchissima, e spazia dalle figure più note a quelle più dimenticate: l’hatahiro, ad esempio, il tessuto cucito da una donna abbandonata dal marito, che, si narra, dopo aver assorbito l’odio della sua creatrice si trasformò in serpente e perseguitò il marito; o il “Sunekosuri”, il mostro “avvistato” nelle risaie di notte, che paralizzava i malcapitati che lo incontravano e impediva loro di proseguire il cammino. Il maestro era convinto che ritrarre gli yokai equivalesse a catturarli, e si impegnò nella realizzazione di quelli che risultavano ancora privi di rappresentazione iconografica, mentre per gli altri si ispirò alle illustrazioni più antiche. Il disegno diventa dunque uno strumento per mettere in dialogo un passato ancestrale e un presente che rischia di dimenticarlo.

La mostra, allestita presso la Casa Cavazzini, sarà visibile per tutta l’estate – è aperta fino al 30 agosto –, ed è un’occasione imperdibile per approfondire o per avvicinarsi per la prima volta alla monumentale opera di Mizuki e, con essa, a un pezzo fondamentale di storia del Giappone.

Di più su questi argomenti:

ilmanifesto