Un monastero del XV secolo a Segovia riapre per esporre le sue opere d'arte e riabilitare il re Enrico IV l'Impotente.

Un paio di giri di chiave ed eccovi nella Segovia di metà XV secolo. Questa è la porta che dà accesso al monastero di San Antonio el Real , chiuso da quattro anni, da quando le ultime tre monache clarisse che vivevano nei suoi oltre 10.000 metri quadrati e i quasi 40.000 per il giardinaggio e altre attività hanno dovuto andarsene. Le monache obbedivano alla regola vaticana che impone a una comunità monastica di meno di cinque membri di lasciare il proprio posto per riunirsi in un altro. Erano lì da 533 anni, ma hanno detto addio il 13 giugno 2021, festa di Sant'Antonio. Ora la Federazione delle Monache Clarisse lo ha ceduto per 30 anni a un'associazione, Camino del Asombro , che si propone di recuperare e far conoscere il suo patrimonio artistico e culturale, spiega il suo presidente, Juan Ayres.

Il monastero gotico-mudéjar, ha spiegato Alicia Vallina , dottoressa in Storia dell'Arte e curatrice dei Musei Statali, è aperto ai visitatori in parte dal 13 giugno, con una guida e in gruppi di circa 30 persone, al costo di sette euro. Vallina è responsabile della museografia, assicurandosi che le visite "offrano un resoconto organizzato e significativo del monastero, comprensibile al pubblico, illustrando le sale e assicurandosi che gli oggetti raccontino la loro storia", ha aggiunto. Sono in corso anche i lavori per renderlo accessibile.

Il governo regionale di Castiglia e León ha sostenuto il progetto con un contributo di 210.000 euro, più altri 90.000 euro da parte dell'associazione. "Ci sono poco più di 2.000 monasteri cattolici in tutto il mondo, metà dei quali si trova in Spagna. E di questi, metà si trova in Castiglia e León. Negli ultimi 10 anni, tra i 10 e i 15 monasteri sono stati abbandonati in tutto il paese, molti dei quali di grande valore storico", afferma Ayres.

Tuttavia, la proprietà occupata da questo edificio aveva originariamente un altro scopo. Ospitava la residenza di caccia del re di Castiglia , Enrico IV (1425-1474), passato alla storia come "l'impotente" – non riuscì a consumare il suo primo matrimonio, con Bianca II di Navarra, a 15 anni – e soffriva di problemi di salute. "Fu portato qui all'età di cinque anni, quando era principe, per la sua educazione. Fu un luogo che lo segnò, e in seguito ordinò che fossero condotti anche i suoi due fratellastri, Alfonso e Isabella, la futura regina cattolica."

Enrico IV regnò dal 1454 fino alla sua morte, avvenuta vent'anni dopo. Amava la musica, la letteratura e la caccia nei boschi, ma meno gli affari di governo in un'epoca di intrighi e tradimenti. Il monarca donò il padiglione ai francescani per creare un convento. Tuttavia, nel 1488, la sua sorellastra Isabella, ora regina, invitò quest'ordine più litigioso ad andarsene e cedette il luogo alle Clarisse per una vita contemplativa, come testimoniano le grate dei parlatori all'ingresso, da cui le suore comunicavano con i loro cari quando venivano a fargli visita.

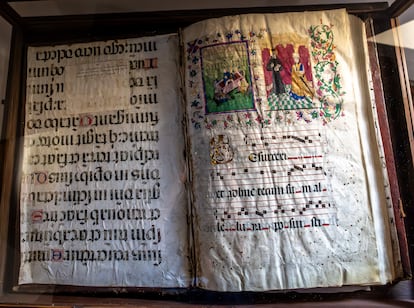

Il tour inizia con un ritratto moderno di Enrico IV, dipinto quest'anno dal pittore e illustratore Fernando Vicente, per dare ai visitatori un'idea del personaggio. "L'ho dipinto basandomi sulla documentazione esistente su di lui, un piccolo ritratto scoperto in un libro di inni di un monastero e quello più noto, con il berretto rosso, trovato in un codice di Stoccarda", racconta Vicente al telefono. "In realtà, non esiste alcuna sua immagine conosciuta, a parte alcuni dipinti del XIX secolo che hanno un tono più fantasy".

Il libro di inni miniato, parte della collezione del monastero, risale alla seconda metà del XV secolo. Contiene la miniatura incompiuta del re che Ferdinando Vincenzo utilizzò per il suo ritratto, in cui è raffigurato "inginocchiato davanti a Sant'Antonio da Padova, verso il quale nutriva grande devozione, mentre ne chiede la benedizione". "È in atteggiamento di preghiera, con una spada e una corona, e indossa un costume di influenza mudéjar", osserva Vallina.

E, come spiegato su un pannello, il suo volto "corrisponde alle descrizioni dei cronisti: testa grande, mento potente, naso schiacciato, grandi occhi scuri e fronte corrugata". Vicente spera che questo progetto serva anche a "rivendicare" un monarca i cui successori, i Re Cattolici, diffusero un'immagine che alla fine divenne una leggenda oscura.

"Siamo nella zona monarchica del monastero", annuncia Ayres. In una stanza si trovano alcuni strumenti musicali, tra cui spicca "un pianoforte inglese del XVIII secolo". Dopo aver lasciato i libri del coro, la visita prosegue attraverso quelle che furono le stanze del re e della sua seconda moglie, la portoghese Juana de Avis, sua cugina dalla quale ebbe una figlia. Il suo primo matrimonio era stato annullato.

I libri e i documenti della biblioteca di San Antonio el Real devono raccontare storie diverse. Questi ultimi si trovano in un cassettone con la seguente iscrizione: "Archivio delle carte, titoli di proprietà, rendite e privilegi di questo convento. Anno 1766".

Entrando nella "parte monastica", si incontra un "giardino aperto" dove la vegetazione ha preso il sopravvento. Un altro obiettivo è "recuperare le aree verdi, perché lì si conservavano le conoscenze botaniche", osserva Vallina.

Attorno al chiostro centrale è previsto un "ostello del silenzio", dice Ayres, "un rifugio per la riflessione e il silenzio" tra noci e castagni, che adatterà alcune delle oltre 100 celle di diversa estensione sparse nel monastero.

La visita raggiunge la parte artisticamente più pregiata, i soffitti a cassettoni, che "si sono conservati liberi dai tarli, in gran parte grazie alla paziente pulizia delle suore con un attrezzo artigianale", uno spolverino legato a una lunga canna. Da notare che alcuni di questi soffitti superano i 10 metri di altezza.

"La qualità di questi soffitti a cassettoni è magnifica", afferma Enrique Nuere, architetto e membro della Royal Academy of Fine Arts , uno dei massimi esperti di quella che tecnicamente viene chiamata "carpenteria ad anello". Nuere ricorda che questi soffitti furono ristrutturati alla fine del secolo scorso e che quando furono costruiti, "erano costosi, un elemento distintivo". Chiarisce anche che, sebbene vengano chiamati "soffitti a cassettoni mudéjar", in realtà non lo sono. Studioso di architettura islamica, "dove i soffitti erano piatti", sottolinea che i soffitti a cassettoni sono un sistema costruttivo che "si basava su quanto fatto in Germania e Inghilterra".

Nuere mette in risalto il soffitto a cassettoni della chiesa, "che non è solo decorativo ma anche strutturale"; il soffitto a cassettoni della sala capitolare, "che ha una pianta ottagonale all'interno di un quadrato e sostiene il pavimento sovrastante", e il soffitto delle arcate del chiostro, che presenta una suggestiva decorazione con stelle a otto punte. Simboleggia il cielo con le sue infinite stelle, motivo per cui le suore morte nel convento venivano sepolte ai suoi piedi, spiega Ayres. Un altro progetto è il crowdfunding, in modo che queste stelle possano essere sponsorizzate e il patrono possa vedere il proprio nome scritto su di esse in un'applicazione digitale.

Nella chiesa del monastero, la cui facciata gotico-isabellina è opera dell'architetto francese Juan Guas , che sviluppò la sua opera in Spagna, si possono ammirare le splendide figure di una pala d'altare fiamminga del XV secolo, in legno policromo, raffiguranti scene della Passione di Cristo. Queste figure furono rimosse dall'altare maggiore e collocate saldamente in una nicchia. Questo, almeno, ci permette di ammirare da vicino la delicata espressività dei loro volti.

Nel refettorio, la presidente del Camino del Asombro descrive come le suore pranzavano. C'era un tavolo a forma di U su cui era appoggiata la pentola calda. Veniva servita per prima alla badessa, che batteva il cucchiaio sul tavolo; questo segnalava alle suore di aprire gli armadietti con le ante di legno alle loro spalle e recuperare posate e piatti. Questa scena è stata concepita per essere mostrata "in realtà aumentata ai visitatori".

Un'altra traccia delle suore che vivevano qui sono i cappelli di paglia che indossavano quando lavoravano in giardino. Questi cappelli sono appesi a un attaccapanni con delle targhette con il nome incollate sopra, in modo che potessero sempre indossare il loro: Asunción, Isabel, Catalina...

Infine, in una grande sala al piano superiore dell'edificio, sono raccolti oggetti rinvenuti in varie stanze, come la bara senza coperchio utilizzata per le veglie funebri delle suore, datata 1766, secondo una piccola targa. Sono presenti anche i bauli delle novizie al loro ingresso in convento e una piccola reliquia di un centimetro quadrato della gonna di Gesù – con il suo certificato di autenticità del Vaticano – appartenuta a Isabella la Cattolica e lasciata al monastero nel suo testamento, nota Ayres.

EL PAÍS