Ricardo Halac, Prix d'honneur pour l'ensemble de son œuvre 2025 : social, épique, dialectique

On pourrait dire que tout a commencé par un ballon. Ricardo Halac avait treize ans et, comme tant d'enfants de Buenos Aires, passait ses après-midi sur la place, au milieu des cris, des rires et des crampons boueux. Un jour, un garçon un peu plus âgé lança une invitation – comme on jette une ligne dans le Riachuelo pour voir si quelque chose mord – : « Ça vous dit d'aller au théâtre ? » Et Halac , sans se douter qu'il allait bouleverser la donne, accepta. Ce soir-là, il était assis au premier rang. Si près de la scène qu'il put voir les mains de Discepolín trembler pendant le troisième acte, après l'avoir vu avoir une frayeur au deuxième. C'était comme voir un dieu. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais.

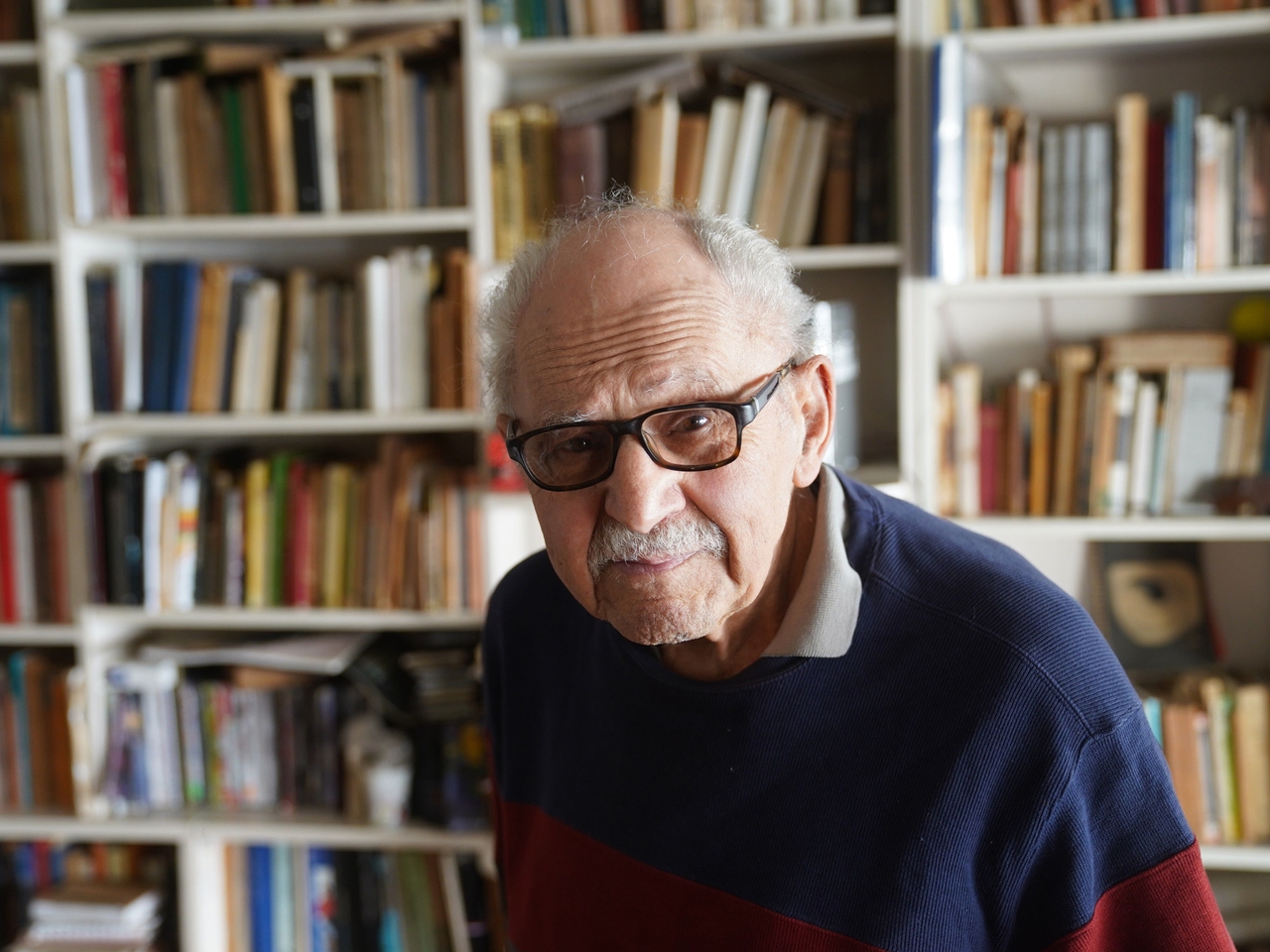

Plus de sept décennies se sont écoulées depuis, et Halac – natif de Buenos Aires, âgé de 90 ans, né le lundi 13 mai 1935, figure emblématique du théâtre argentin – continue de raconter des histoires. Auteur de plus de vingt pièces, il enseigne, met en scène et conserve ce petit air curieux du jeune garçon qui, un jour, accepta une invitation au théâtre. Il s'entretient avec Ñ par une douce matinée de printemps, chez lui, à Palermo. Le prétexte, s'il en fallait un, est sa nouvelle distinction : le Prix Ñ pour l'ensemble de sa carrière, qui le consacre, une fois de plus, comme ce qu'il a toujours été : une figure incontournable du théâtre argentin.

Voir Enrique Santos Discépolo trembler n'était que le premier acte d'une vocation qui s'était développée dans d'autres langues. La famille Halac , d'origine séfarade syrienne, était installée à Buenos Aires et parlait couramment quatre langues. Le français, par exemple, servait à la diplomatie familiale : lorsqu'il s'agissait de suggérer à un ami de partir, sa mère disait avec élégance : « Dis à ton ami de partir . » « La Syrie, se souvient-il avec l'air d'un chroniqueur historique, était une colonie française. » Son père et ses oncles possédaient une boutique de soie à l'angle des rues Carlos Calvo et Lima.

Dramaturge Ricardo Halac. Photo : Guillermo Rodríguez Adami.

Dramaturge Ricardo Halac. Photo : Guillermo Rodríguez Adami.Le théâtre est venu plus tard, par le biais de la bibliothèque du YMCA, l'association chrétienne de jeunes gens (YMCA), où il allait faire du sport. C'est là qu'Halac a découvert Shakespeare et les Grecs. « Le théâtre m'a vraiment captivé », confie-t-il. Auparavant, lorsqu'il était un enfant asthmatique qui passait de longues périodes à La Falda ou à Los Cocos – car les médecins lui avaient prescrit de l'air sec – il avait trouvé refuge dans la lecture. Le médecin lui avait également conseillé de faire du sport et de vivre près d'un parc. C'est ainsi qu'il a grandi à l'ombre du parc Rivadavia, nageant, jouant au tennis (il joue encore aujourd'hui en double avec Esteban Morgado) et lisant sans cesse. « Tout cela fait de vous un garçon introverti qui lit beaucoup », résume Halac avec un demi-sourire. Parmi ses premières lectures, il mentionne deux volumes d'une Bible illustrée pour enfants, que son père lui avait offerts durant son enfance.

Durant cette enfance et cette adolescence baignées de lecture, le dramaturge et journaliste Ricardo Halac se forgea, presque sans qu'il s'en rende compte. L'écriture vint s'ajouter à ses lectures. Il étudia à l'école Carlos Pellegrini, puis réalisa le souhait de son père : trois années d'études en économie, « pour trouver rapidement un emploi ». Cependant, à 21 ans, Halac s'écarta de cette voie et obtint une bourse de la Fondation Goethe pour étudier le théâtre à Berlin. Il y partit un an et y resta deux, comme quelqu'un qui oublie de rentrer, trop occupé à découvrir le monde.

Mais il nous faut ici expliquer pourquoi Halac est venu à l'Institut Goethe : il n'y est pas venu pour le théâtre, mais pour l'allemand. Et non pas pour l'allemand en lui-même, mais pour Bertolt Brecht – les traductions étaient rares, ou de piètre qualité. Il voulait lire Brecht sans intermédiaires après avoir vu, dans un théâtre indépendant, où d'autre, Mère Courage et ses enfants , avec Alejandra Boero dans le rôle principal. Un ensemble qu'il considérait comme résolument expérimental pour l'époque. Bref, un choc brechtien : « J'étais habitué au théâtre en trois actes. Et soudain, j'ai vu une pièce expérimentale, du théâtre épique, avec de la musique, des signes qui parlaient au public. C'était Brecht, un inventeur. J'ai adoré. » L'allemand l'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore, en entrant chez lui, on trouve une photo accrochée dans le couloir : Bertolt Brecht et Charles Chaplin, côte à côte. Comme pour dire quel dieu est vénéré dans ce temple.

« Solitude pour quatre » a été créé en 1961. Photos d'archives reproduites avec l'aimable autorisation de Ricardo Halac.

« Solitude pour quatre » a été créé en 1961. Photos d'archives reproduites avec l'aimable autorisation de Ricardo Halac.Puis vint tout le reste : 22 œuvres créées, trois inédites, un seul roman ( Le Célibataire , adapté au cinéma avec Claudio García Satur), cinq enfants de trois couples différents – Eva , Martín, Luciano, Marina et Juan –, l'exil au Mexique en raison des menaces du Triple A, la direction du Théâtre Cervantes, celle du Centre culturel Chagall à l'AMIA, la vice-présidence d'Argentores (une entité où il anime encore aujourd'hui un séminaire sur la dramaturgie), les prix (Martín Fierro, María Guerrero, Konex) et toute une vie consacrée à trois professions qui se nourrissent les unes des autres : la dramaturgie, le journalisme et l'enseignement.

Sa première pièce s'intitulait *Soledad para cuatro* (Solitude pour quatre) et fut créée le 3 octobre 1961 au Teatro La Máscara, refuge de personnages excentriques situé à l'angle du Paseo Colón et du Belgrano. Halac avait alors 26 ans. Le fait que les protagonistes soient un certain Agustín Alezzo et un certain Augusto Fernandes (qui en assurait également la mise en scène) n'était pas un simple coup de chance. Une fois la pièce terminée, Halac la présenta au dramaturge Osvaldo Dragún. Ce dernier la porta à l'important Théâtre Fray Mocho, auquel il appartenait (il était communiste). La pièce fit l'objet de débats, comme c'était alors l'usage dans les cercles établis du théâtre indépendant. Les discussions durèrent jusqu'à trois heures du matin, et finalement, le vote fut défavorable. On estimait que la pièce dépeignait un aspect négatif de la jeunesse et qu'elle ne méritait pas d'être jouée.

Halac , cependant, n'est pas du genre à se laisser décourager par un refus. Outre son activité de dramaturge, il était journaliste au quotidien El Mundo . Un après-midi, entre deux articles et une tasse de maté, il croisa deux jeunes hommes à la rédaction, venus pour un reportage : Alezzo et Fernandes. Halac profita de l'occasion et, comme par hasard, leur offrit la pièce. Alezzo et Fernandes la lurent, furent enthousiasmés et décidèrent de la monter, sans doute parce que les rôles leur convenaient parfaitement. « Plus tard, ils m'ont confié que la mise en scène n'avait pas été simple, qu'ils avaient dû quitter le Parti car la pièce avait été refusée », raconte-t-il.

La première fut un succès. La pièce fut désignée meilleure de l'année par l'Association des critiques de théâtre et marqua un tournant pour le Teatro La Máscara, un lieu qui révolutionna le paysage théâtral argentin. Fondé à la fin des années 1930, le théâtre devint un phare du théâtre indépendant, notamment à partir des années 1960. Il contribua au renouveau du théâtre national en introduisant des auteurs étrangers tels que Bertolt Brecht et Samuel Beckett dans le débat local. Tout au long de l'entretien, Halac souligne avec passion et à plusieurs reprises « l'importance du théâtre indépendant fondé en 1930 par Leónidas Barletta » (qui créa également le Teatro del Pueblo). « Ma première expérience fut au sein du théâtre indépendant, unique au monde et qui a façonné notre culture. »

Halac fait signe de la main à la fin d'une représentation de « Le Sevrage ».

Halac fait signe de la main à la fin d'une représentation de « Le Sevrage ».Bien qu'il ait un temps flirté avec le théâtre commercial, la plupart de ses pièces ont vu le jour dans des lieux indépendants : de Soledad para cuatro (Solitude pour quatre) en 1961 – qui n'a été reprise au Théâtre Cervantes qu'en 1999 – à Cría ángeles (Élever des anges ), créée en 2025. Et il laisse déjà entendre qu'une autre pièce est en préparation. « Le théâtre indépendant est un atout précieux », affirme-t-il avec le calme que confère l'expérience. Il confie également n'avoir jamais cessé d'assister aux répétitions et être toujours émerveillé par les acteurs : « Parfois, ils connaissent le personnage mieux que moi. L'acteur crée, et le metteur en scène crée à partir de là. » Il révèle aussi avoir été parmi les premiers à : « monter sur scène avec un acteur et échanger avec le public. »

–Quels souvenirs gardez-vous de la première de votre première œuvre ?

Je me souviens de trois choses. Premièrement, pendant l'entracte, je suis allé voir mes amis et collègues, ceux qui allaient plus tard faire partie de la Génération 60 et du Teatro Abierto. Dans un coin, il y avait Gorostiza et Cossa. J'étais anxieux et je leur ai demandé : « Alors, comment ça se passe ? » Ils ont répondu : « Pour l'instant, tout va bien. On verra bien. » Deuxièmement, mon père avait prévenu mon frère Enrique que s'il y allait avec sa petite amie, qui était chrétienne, elle ferait un scandale au théâtre. Mon frère m'a demandé si j'y allais avec elle. J'ai dit oui.

Théâtre ouvert, 1981.

Théâtre ouvert, 1981.–Et ton père en a fait tout un plat ?

Finalement, non. Et troisièmement, ma petite amie de l'époque, celle qui m'a inspiré Estela de madrugada , est arrivée pendant l'entracte, a ouvert la porte, m'a regardé, m'a souhaité bonne chance, puis est repartie. Je ne me souviens plus si on s'est disputés ou quoi.

Puis j'ai créé des œuvres que j'affectionne particulièrement. Une période plus romantique. On y parle beaucoup d'amour ; il y a Estela de madrugada, Tentempié, Segundo tiempo, Fin de diciembre . J'étais déjà mariée, je vivais dans un deux-pièces et ma première fille, Eva, était née.

–Pourquoi l’appelle-t-on Ève… ?

Un jour, alors qu'Eva avait deux ans et que je la promenais en poussette, une femme juive que je connaissais de vue m'a arrêtée et m'a dit : « C'est adorable, vous l'avez prénommée Eva en référence à la Bible. » Et j'ai répondu : « Non, je l'ai prénommée Eva en hommage à Evita. » J'admire Evita, pour ses origines, pour le rejet auquel elle a été confrontée et qui a fini par la rendre malade.

–Il appartenait à ce qu'on appelait la Génération des années 60 au théâtre, un groupe très prolifique et attentif aux problèmes sociaux.

Ils nous ont divisés en deux groupes : d’un côté, les plus réalistes, ceux d’un théâtre plus « engagé » et « combatif », et de l’autre, ceux de l’absurde ou de « l’art pour l’art ». Dans mon groupe, il y avait Carlos Gorostiza, Tito Cossa, Carlos Somigliana, Germán Rozenmacher et Osvaldo Dragún. Et puis il y avait Griselda Gambaro et Tato Pavlosky. Et la dispute a éclaté entre eux.

"Le Bachelor" (1977), avec Claudio García Satur, adaptation cinématographique du roman unique de Ricardo Halac.

"Le Bachelor" (1977), avec Claudio García Satur, adaptation cinématographique du roman unique de Ricardo Halac.–Mais, au-delà de ce choc créatif, quelle époque formidable, n'est-ce pas ?

« De plus, je venais d’Europe, où il était courant de médiser publiquement. Camus et Sartre étaient très proches, mais à la mort de Camus, quand on a interrogé Sartre à son sujet, il a répondu : “Il est mort depuis longtemps.” J’ai osé critiquer Gambaro dans un magazine. Et nous nous sommes brouillés. Avant, il y avait une idéologie, mais aujourd’hui, l’idéologie n’existe plus car les idées se sont effondrées. Mais je voulais changer la réalité. »

–Pensiez-vous que le théâtre pouvait contribuer à changer les choses ?

Comme Ibsen, je voyais le théâtre comme un outil de transformation. C’est pourquoi il a écrit ces pièces magnifiques qui ont fait de lui le plus grand de l’histoire. Certaines d’entre elles sont d’une actualité effrayante, comme Un ennemi du peuple. À l’époque, on pouvait entrevoir la réalité qui se profilait. Aujourd’hui, je ne vois rien de bon. Certains annoncent une guerre mondiale. Je vis dans un pays qui n’a jamais connu de violence liée aux conflits entre les religions abrahamiques : le judaïsme, le christianisme et l’islam y ont toujours coexisté. À la fin du XIXe siècle, un événement singulier s’est produit en France : Dreyfus, un officier français juif, fut accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne. Il fut condamné. L’écrivain Émile Zola prit sa défense et créa un mouvement enthousiaste qui obtint sa libération. La figure de l’intellectuel engagé émergea, dont l’opinion acquit une légitimité politique. L’intellectuel commença à se percevoir et à se considérer différemment.

–Que se passe-t-il avec ce poste aujourd'hui ?

« Cela a duré longtemps. Puis la guerre a éclaté et les États-Unis sont devenus une grande puissance. Là aussi, les intellectuels se sont multipliés. Mais la Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants a commencé à emprisonner des écrivains et des personnalités culturelles. Arthur Miller a déclaré avoir été harcelé dans la rue, et c'est pourquoi il a écrit *Les Sorcières de Salem *. Mais la théorie selon laquelle l'art est un divertissement , une distraction, a gagné du terrain, promue notamment par les grands studios de cinéma, qui dominaient le monde occidental et en ont tiré d'énormes profits. Il est très difficile de s'en affranchir. Aujourd'hui, ce rôle de l'intellectuel est révolu. »

« Parce que l'idéologie messianique, qu'était le communisme, s'est effondrée sous son propre poids, à cause de ses propres erreurs. On pourrait dire qu'elle était constamment attaquée par le capitalisme, ou autre, mais elle s'est effondrée à cause de ses propres fautes, elle a sombré dans la dictature. Dans ma jeunesse, j'ai visité de nombreux pays communistes : l'Allemagne de l'Est, la Yougoslavie, où Tito était au pouvoir, ce qui constituait une expérience différente. Plus tard, je suis allé enseigner à Cuba à plusieurs reprises. Ce système ne fonctionne pas ; il comporte de nombreuses failles et il aboutit à d'horribles dictatures. Ainsi, cette idéologie est en crise et n'a pas été remplacée. Je dirais que nous vivons actuellement la fin d'une ère dans le monde ; je ne sais pas si c'est la faute des individus, car, comme le dit Marx, il existe aussi des forces qui agissent d'elles-mêmes. »

Ricardo Halac avec Luis Brandoni, vedette de la pièce « Seconde Moitié ».

Ricardo Halac avec Luis Brandoni, vedette de la pièce « Seconde Moitié ».–Il est l'un des membres fondateurs du Teatro Abierto, en 1981. Comment s'est passée cette expérience ?

« Nous vivions sous une dictature et nous avons décidé d'agir. Le théâtre argentin contemporain avait été retiré du programme du Conservatoire d'art dramatique. À cette époque, on a demandé à Kive Staiff, alors directeur du Théâtre San Martín, pourquoi aucun dramaturge argentin n'était programmé, et il a répondu : « Ils n'existaient pas. » Cela m'a profondément blessé. Soudain, vingt dramaturges se sont réunis et ont créé des spectacles en toute liberté, dans des formats courts. Nous avons obtenu le Teatro del Picadero. Et j'ai écrit une pièce que j'aime beaucoup, intitulée Terre promise lointaine . »

–Et un matin, ils mirent le feu à El Picadero.

« Nous étions tous dans une situation désespérée, mais nous avons décidé de continuer. Pour la dictature, incendier notre théâtre était une erreur, car ce qui appartenait à quelques auteurs était devenu national. Nous avons tenu une conférence en présence de Borges et Sabato. Nous avons affirmé notre détermination à poursuivre. Romay nous a offert le Tabarís. Nous l'avons rempli sans interruption. »

–Il a également participé à des émissions de télévision telles que Stories of Young People, The Night of the Great Ones (réalisé par David Stivel sur Channel 7), Commitment et a même remporté le prix Martín Fierro avec I Was a Witness.

« Compromiso fut un succès retentissant. Puis Alfonsín arriva au pouvoir et nous avons rejoint la chaîne 9 avec « Yo fui testigo » (J'étais témoin), une émission consacrée à l'histoire argentine. Il y avait une partie fictionnelle et nous interviewions toujours des personnes ayant un lien avec le sujet traité. J'ai été le premier à parler d'Eva Perón à la télévision. Plus tard, j'ai animé une émission qui m'a valu des ennuis avec Cuba car elle remettait en question la figure de Che Guevara, notamment sa campagne en Bolivie. J'enseignais et, à un moment donné, mes cours ont été suspendus ; mais à cette époque, j'étais directeur de l'Institut Cervantes et ils n'ont pas osé me licencier. Car la censure est omniprésente dans tous les pays communistes. Mais ce n'est plus le cas. Il nous faut attendre l'avènement d'une autre utopie. L'humanité a besoin d'une utopie pour vivre. »

Virginia Lago et Víctor Laplace dans "Distant Promised Land", pour le Teatro Abierto.

Virginia Lago et Víctor Laplace dans "Distant Promised Land", pour le Teatro Abierto.–Il a été directeur du Théâtre national Cervantes entre 1989 et 1992.

« J'étais directeur du Théâtre Cervantes à une période très dramatique de ma vie, car j'étais impuissant ; je n'avais aucun budget. C'était l'époque de Menem, et j'avais 200 employés. Accepter ce poste aurait été de la folie. J'ai alors démissionné, et le propriétaire de Konex, qui m'appréciait beaucoup, m'a proposé de créer un centre culturel pour la communauté juive de l'AMIA. J'ai développé la programmation du Centre culturel Chagall, à la fois juif et argentin. J'organisais des rencontres hebdomadaires avec des personnalités politiques, comme Néstor Ibarra, Félix Luna et Marcos Aguinis, pour discuter de la situation actuelle. Nous avons continué même après l'attentat contre l'AMIA. »

–La trilogie judéo-espagnole est entrée en production.

« J’ai croisé un acteur dans le métro, membre du comité de programmation du San Martín. Il m’a demandé si j’avais des pièces à écrire. J’en ai toujours plusieurs. J’en avais une à moitié terminée, Mille ans, un jour (1993), qui raconte l’histoire de l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492. J’ai beaucoup étudié le sujet. Pour la communauté juive, la culture a une valeur toute particulière. Le problème, c’est que la pièce nécessite une quarantaine d’acteurs sur scène. Malgré cela, ils l’ont présentée au San Martín, et Alejandra Boero, qui avait éveillé ma vocation quand j’avais 17 ans, a fini par la mettre en scène. »

« C’est une drôle de façon de la revoir. La pièce a été créée avec 45 personnages et a connu un immense succès au San Martín. Pendant quatre mois, la salle était comble, tous les jours. J’y allais et je regardais le public applaudir. Plus tard, on a essayé de la monter aux États-Unis et en Espagne, mais le nombre d’acteurs posait problème. Alors, j’en ai fait une version avec 12 personnages. Cette pièce est à la base de la trilogie judéo-espagnole, avec * La lista* (2016) et *Marcados, de por vida * (2022), cette dernière traitant des convertis sous l’Inquisition espagnole pendant le Siècle d’or. Je les aime toutes les trois énormément. Vu mon âge, je sais ce que c’était que d’être juif avant la création de l’État d’Israël. Je me souviens d’une fois, quand j’avais 10 ans, avoir vu des photos des fours d’Auschwitz. Mon père s’est mis à pleurer. Je ne l’oublierai jamais. Il m’a pris le bras et m’a dit : « Ricardo, nous devons toujours… » « Préparés, car nous pourrions devoir partir à tout moment. » Cette phrase m’a marqué. Pourquoi devais-je partir ? Qu’avais-je fait pour mériter une telle sentence ? C’est ainsi que naquit la trilogie, écrite bien des années plus tard. Je me souviens du jour où mon père m’acheta un bureau pour étudier et plaça une carte sous la vitre : « Pour que tu t’en souviennes. » C’était une carte d’Israël.

Ricardo Halac, en tant que journaliste, avec Ringo Bonavena.

Ricardo Halac, en tant que journaliste, avec Ringo Bonavena.–On perçoit sa fibre journalistique.

« J’ai toujours adoré être journaliste. J’ai commencé au journal El Mundo , à la section culturelle. Je voulais m’asseoir au même bureau que Roberto Arlt, alors je changeais constamment de bureau, car personne ne se souvenait de celui que j’occupais. Un jour, le rédacteur en chef m’a appelé et m’a dit qu’une organisation américaine, The World Press, sélectionnait chaque année dix journalistes pour voyager à travers les États-Unis. Et il s’est avéré que j’étais sélectionné. »

–Les deux rôles ont-ils coexisté : dramaturge et journaliste ?

L'alliance entre journaliste et dramaturge est primordiale. On ne peut pas s'arrêter de travailler ; j'écris sans cesse. Le repos ? Je me repose en écrivant, si j'écris ce qui me plaît. Heureusement, je n'ai jamais eu à écrire quoi que ce soit qui ne me plaise pas. Lors de la première de Soledad para cuatro , une collègue du journal m'a fait une critique acerbe. Je me souviens que la rédactrice en chef m'a appelé et m'a dit : « Écoute, Ricardo, nous t'apprécions beaucoup, mais nous n'allons pas la publier. » Elle n'avait pas aimé la pièce parce que les personnages s'adressaient les uns aux autres en utilisant « vos » (le tutoiement dans certains pays d'Amérique latine) ; c'est l'une des premières pièces à employer ce terme.

Halac a débuté sa carrière comme journaliste au journal « El Mundo ».

Halac a débuté sa carrière comme journaliste au journal « El Mundo ».–Comment êtes-vous arrivé à La Opinión , le journal de Jacobo Timerman ? Vous y avez travaillé dans la section culturelle sous la direction de Juan Gelman et avec des collègues tels qu'Osvaldo Soriano, Paco Urondo, Tomás Eloy Martínez, Horacio Verbitsky et Carlos Ulanovsky.

« Un lecteur, Jacobo Timerman, était enchanté par mes articles dans le journal El Mundo. Avec l'aide d'Horacio Verbitsky et d'autres, il constituait la première équipe éditoriale de La Opinión. Il me contacta et me confia la rédaction du supplément culturel. J'en garde un souvenir ému. Le supplément était formidable. Un jour, Gelman me demanda un article sur Brecht et le fit publier en couverture, illustré par Sábat. Le journal connut un immense succès, tout comme le supplément. Gelman m'appelait à son bureau pendant qu'il écrivait des poèmes, et je les lui lisais. C'était une période merveilleuse. Ma carrière journalistique se poursuivit. J'écrivis pour La Nación pendant quatre ans, ainsi que pour la revue Florencio , publiée par Argentores. »

–Connaissiez-vous Rodolfo Walsh ?

« Je l'ai vu à plusieurs réunions ; c'était un homme très intelligent. Comme Soriano, comme Urondo, un grand poète. Un jour, Urondo a commis une erreur en se rendant au journal, situé à l'angle des rues Reconquista et Viamonte. Il a garé sa voiture à un carrefour et elle a été percutée par l'arrière. Le coffre s'est ouvert brusquement et il était rempli d'armes. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans la clandestinité. »

–Quelles autres personnalités avez-vous rencontrées en tant que journaliste ou dramaturge ?

Lors de mon voyage aux États-Unis, j'ai interviewé Martin Luther King. Et, dans les années 80, Arthur Miller est venu à Buenos Aires. Il a rencontré des acteurs et des dramaturges et a parlé pendant environ trois heures. Il était très accessible et généreux, car son but était précisément d'inspirer les autres.

Clarin