Odoardo Beccari, l'autre père de Sandokan

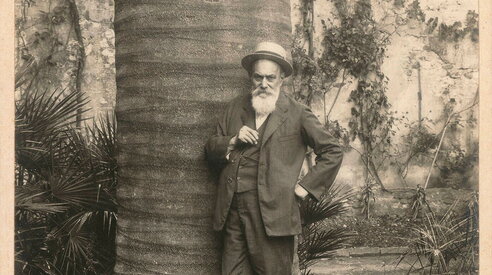

Auteur non identifié, 1915-1920, Odoardo Beccari photographié dans le jardin du château de Bisarno (Villa Beccari) à Florence (Archives Alinari - Archives Beccari)

Emilio Salgari a étudié les récits du naturaliste aventureux dans les bonnes grâces du véritable Rajah James Brooke

À Bornéo, la plus grande des îles de Malaisie, existe un pays où un Rajah et une Rani, de sang anglais le plus pur, gouvernent un État presque aux deux tiers de la taille de l'Italie. Cet État possède sa propre flotte et sa propre armée, mais n'est pas encore relié au reste du monde par une ligne télégraphique, ne possède ni chemin de fer ni même route, et est en grande partie recouvert de forêts denses et interminables, où errent les orangs-outans. Les habitants y mènent une vie primitive et sont encore en partie des sauvages qui se consacrent à la chasse de leurs congénères, dont ils gardent les têtes fumées suspendues à l'intérieur de leurs habitations. […] C'est le royaume de Sarawak , qui doit son origine à un homme supérieur, aventureux et entreprenant, le capitaine James Brooke .

Sarawak, James Brooke : cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Un livre que vous avez lu enfant ? Ou une série télévisée à succès des années 1970 ?

« Le drapeau du Rajah Brooke, l'Exterminateur de Pirates ! » s'exclama-t-il d'un ton de haine intraduisible. « Des tigreaux ! Abordage ! Abordage !… Un cri sauvage et féroce s'éleva entre les deux équipages, qui n'ignoraient pas la renommée de l'Anglais James Brooke, devenu Rajah de Sarawak, ennemi impitoyable des pirates , dont un grand nombre avaient succombé sous ses coups. »

Ce dernier passage est tiré de l'un des romans les plus connus de l'écrivain Emilio Salgari , Le tigre de Mompracem (1900, mais l'édition en volume est précédée d'une édition en série intitulée La tigre della Malesia de 1883-1884). Le premier est en revanche tiré de l'essai du naturaliste italien Odoardo Beccari , Nelle foresta del Borneo (1902, mais il existait déjà de nombreux récits antérieurs de son voyage en Malaisie, commencé en 1865).

Ainsi, James Brooke, rajah de Sarawak, n'était pas un personnage né de l'imagination d'Emilio Salgari puis magistralement interprété par l'acteur Adolfo Celi, mais une figure réelle .

Avant d'aborder Brooke, il est toutefois essentiel de mieux connaître Odoardo Beccari . Les portraits le montrent avec une expression déterminée, presque sombre, « d'un homme d'une force physique et morale exceptionnelle » (comme le dit Stefano Mazzotti dans son magnifique ouvrage « Esploratori perduti », Codice, 2011). Sa vie ne fut pas facile. Né à Florence en 1843, il perdit sa mère presque immédiatement par suicide, puis son père peu après. Confié à son oncle maternel, il fut accueilli dans un pensionnat prestigieux et strict, où il développa très tôt un intérêt pour la botanique. En 1861, il entra à l'Université de Pise pour étudier les sciences naturelles, mais termina ses études à Bologne deux ans plus tard. C'est là qu'il rencontra le marquis génois Giacomo Doria, également naturaliste et fondateur du Muséum d'histoire naturelle de Gênes. Ils partageaient le désir d'une expédition scientifique vers des terres exotiques et choisirent rapidement une destination ambitieuse : le Sarawak, au nord-ouest de l'île de Bornéo, aujourd'hui rattachée à la Malaisie. Ambitieux, mais pas démunis, les deux hommes. Pour préparer soigneusement le voyage, Beccari visita les principaux centres de recherche et musées européens abritant des spécimens de ces régions. À Londres, notamment, il rencontra Charles Darwin, puis, bien sûr, l'aventurier et homme politique James Brooke . Personnage quasi légendaire, Brooke naquit en Inde en 1803. Il gagna la confiance et la gratitude du sultan de Brunei lors de plusieurs soulèvements locaux ; cette gratitude lui valut le poste de Rajah du Sarawak à partir de 1842.

Partenariat de Beccari avec le marquis Giacomo Doria dans les années 1860. Ils choisirent Bornéo comme destination de leur expédition scientifique.

Au cours des années suivantes, il mena de nombreuses réformes, étendit ses territoires et lutta sans relâche contre la piraterie et l'esclavage. La reine lui décerna de nombreux honneurs. Mais lorsque Beccari le rencontra à Londres, Brooke, alors âgé de soixante ans, perdait de son influence et devenait de plus en plus controversé, même dans son pays natal, pour ses méthodes anti-piraterie et ses accusations de détournement de fonds. Pourtant, il connaissait le Sarawak comme nul autre Européen et avait déjà soutenu plusieurs explorations, comme celle du grand naturaliste britannique Alfred Russel Wallace. Brooke confia Beccari et Doria à son neveu Charles, qu'il avait déjà identifié comme son héritier. Ils embarquèrent tous deux pour Bornéo au printemps 1865 ; Beccari n'avait que vingt-deux ans. Après un très long voyage et de nombreuses escales, ils arrivèrent le 19 juin 1865 à Kuching, la capitale du Sarawak, où ils établirent leur base en construisant une cabane sur pilotis. Beccari fut immédiatement séduit par le pays . La forêt de Bornéo est si multiforme selon les heures de la journée, les saisons et le climat, qu'aucune description ne saurait en rendre pleinement l'essence à quiconque n'y a pas vécu. Ses aspects sont infinis et variés, à l'image des trésors qu'elle recèle. Ses beautés sont inépuisables, tout comme les formes de ses créations. Dans la forêt, l'homme se sent véritablement libre. Plus on la parcourt, plus on en tombe amoureux ; plus on l'étudie, plus on reste à découvrir. Ses ombres, sacrées pour la science, satisfont l'esprit du croyant comme celui du philosophe.

Il doit se défendre contre les serpents et les sangsues. Il rencontre « le grand singe de la forêt : l'orang-outan, l'homme des bois ».

Lorsque Doria fut contraint de rentrer chez lui pour des raisons de santé, Beccari poursuivit seul ses inlassables recherches, restant à Bornéo pendant trois ans. Il se nourrissait souvent de riz bouilli et devait affronter serpents, fourmis et sangsues terrifiantes. Il collecta et catalogua d'innombrables documents botaniques et zoologiques. Il fut frappé par des plantes jamais vues auparavant, comme la mystérieuse Rafflesia, dont les fleurs « 56 cm de diamètre ». Bien plus controversé aujourd'hui est l'intérêt de Beccari pour « le grand singe de la forêt : l'orang-outan , littéralement « l'homme des bois » pour les Malaisiens ». C'est ainsi que le naturaliste décrivit sa rencontre avec un orang-outan paisible. Je ne distinguais qu'une fine fourrure rouge parmi le feuillage ; pourtant, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un maya perché sur son nid. Je vis clairement que l'animal comprit immédiatement qu'il avait été découvert, mais il ne manifesta aucune crainte de notre présence et ne chercha pas à fuir ; il jeta plutôt un coup d'œil furtif entre les branches, puis descendit légèrement, comme pour nous observer de plus près, s'accrochant aux tiges d'une liane suspendue à la branche sur laquelle il était précédemment perché. […] Il était dans cette position lorsque je tirai. Après être resté suspendu quelques secondes à une branche, il retomba. » Grâce à Charles Brooke, il atteignit l'île de Labuan sur une canonnière, un lieu d'importance stratégique dont James Brooke était devenu gouverneur par nomination de la Couronne britannique. Beccari y fut fasciné par la végétation, riche en orchidées. À l'intérieur des terres, il fut hébergé dans les villages des tribus Punàn et Buketàn, redoutables chasseurs de têtes. L'île est bien connue des lecteurs de Salgari.

« Quelles nouvelles de Labuan ? Ces empoisonneurs d’hommes, ces pillards, ces chiens anglais, campent-ils toujours sur l’île ? […] Mais dites-leur de lever le petit doigt contre Mompracem !… Le Tigre de Malaisie, s’ils osaient, saurait boire tout le sang de leurs veines ! » – Saviez-vous que j’ai encore entendu parler de la Perle de Labuan ? « Ah ! » s'écria le pirate en se levant d'un bond. « C'est la deuxième fois que ce nom me parvient, et il a étrangement touché mon cœur. Sais-tu, Yanez, que ce nom me frappe étrangement ? » « Sais-tu seulement ce qu'est cette Perle de Labuan ? » – Non. Je ne sais toujours pas si c'est un animal ou une femme. En tout cas, ça pique ma curiosité. – Dans ce cas, je vous dirai que c’est une femme. – Une femme ?… Je ne m’en serais jamais douté. « Oui, mon petit frère, une jeune fille aux cheveux bruns parfumés, à la peau laiteuse et aux yeux enchanteurs. Akamba, je ne sais toujours pas comment, a pu la voir une fois, et il m'a dit que pour l'oublier, il lui faudrait des rivières de sang et au moins cinquante abordages. »

(Emilio Salgari, Les Tigres de Mompracem, 1900).

Gravement affaibli par les difficultés et le paludisme, Beccari s'embarqua pour Singapour en janvier 1868 et débarqua finalement à Messine en mars de la même année, après un séjour de trois ans à Bornéo. Une fois à Florence, il transcrivit et publia ses notes dans des revues telles que Cosmos et La Nuova Antologia ; des notes qui captivèrent également l'attention et l'imagination de Salgari . Mais il nourrissait également un autre projet ambitieux : un voyage nature en Nouvelle-Guinée . En novembre 1871, il partit avec le naturaliste Luigi Maria D'Albertis et y arriva en mars suivant. Là, la richesse des espèces animales et végétales fut contrebalancée par des conditions de vie difficiles. D'Albertis tomba gravement malade et fut contraint de rentrer en Italie. Atteint de diverses maladies, dont la variole, Beccari résista et visita de nombreuses îles de l'archipel indonésien, dont Bali et Java. De là, il embarqua en 1876 pour retourner en Italie, une fois de plus chargé de documents prêts à enrichir les connaissances des naturalistes. « Sans crainte d'être accusé de la moindre exagération », écrivit le zoologiste Enrico Giglioli, « je peux affirmer qu'aucune expédition scientifique, en aucun temps ni en aucun lieu, n'avait obtenu des résultats aussi riches et intéressants en si peu de temps. » Désormais célèbre et estimé, Beccari ne put cependant se reposer sur ses lauriers et, en 1877, il repartit avec Enrico D'Albertis, le cousin de Luigi Maria, pour l'Inde, Singapour, l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande .

Il fut le premier à décrire un spécimen d’Amorphophallus titanum, « une fleur gigantesque et monstrueuse » à l’odeur nauséabonde de chair en décomposition.

Son séjour sur l'île indonésienne de Sumatra , riche en espèces d'oiseaux rares, de rhinocéros et de tigres, fut particulièrement enrichissant et fascinant. Il y fit également une importante découverte botanique en décrivant un spécimen d' Amorphophallus titanum , « l'une des plus grandes merveilles du monde végétal ». Beccari offrit même une récompense à ce dernier, et peu après, deux indigènes portèrent sur leurs épaules « la plus grande inflorescence non ramifiée du monde [...] une fleur gigantesque et monstrueuse » (la fleur mesure trois mètres de haut et deux mètres de diamètre, la feuille deux mètres) à l'odeur nauséabonde de chair en décomposition – d'où le surnom anglais de « fleur de cadavre ». L'impression qu'elle fit sur les naturalistes européens fut telle que beaucoup mirent longtemps en doute l'existence réelle de la fleur, mais son succès auprès du grand public fut immense, notamment lorsqu'un spécimen put fleurir avec succès dans une serre londonienne grâce aux graines de Beccari.

Cette histoire, que Tim Burton aurait adorée, n'a pas échappé à Salgari . Dans son roman de 1896 , Les Naufragés de l'Oregon, les deux protagonistes traversent Bornéo à pied et tombent sur des fleurs gigantesques.

Les Rafflesias […] sont les plus grandes plantes connues, mesurant trois mètres de circonférence et pesant sept ou huit kilogrammes. Ces plantes, découvertes par l'Italien Odoardo Beccari en 1778 [sic], sur les pentes du volcan Singaleg, dans la province de Padang, à Sumatra, produisent une unique feuille gigantesque, haute de plus de dix mètres et large de deux ou trois mètres ; du centre de cette feuille émerge ensuite une énorme fleur, rougeâtre mais tachetée de blanc. Ces fleurs ne dégagent pas un parfum agréable ; en fait, elles dégagent une odeur désagréable, semblable à celle du poisson en décomposition […] Si nos compatriotes pouvaient la transporter à Java ou à Sumatra, ils seraient capables de raviver la folie de la célèbre tulipe noire.

Comme l’observe Paolo Ciampi dans I due viaggiatore. Alla scoperta del mondo con Odoardo Beccari ed Emilio Salgari (Polistampa, 2010), pour une fois Salgari cite le pauvre Beccari, commettant de nombreuses erreurs, à commencer par le nom de la fleur et la date de sa découverte.

La saison des grandes explorations enfin terminée, Beccari aborda une nouvelle phase prometteuse, promettant d'être riche en récompenses, comme sa nomination à la direction des collections et du jardin botanique du Muséum d'histoire naturelle de Florence. Mais la même personnalité qui lui avait permis d'accomplir de grands exploits dans les situations les plus difficiles le mit bientôt en désaccord avec la communauté universitaire, et il démissionna de son poste. Contraint, par manque de fonds, de suspendre également la publication de la revue Malesia, qu'il avait fondée pour diffuser les rapports de ses recherches, il se retira dans les vignobles de Bagno a Ripoli. Cet épilogue pourrait paraître triste et plus que convenable, mais une visite inattendue raviva la flamme. En mai 1897, Margaret Brooke, épouse du Rajah Charles, se présenta à la Villa Beccari. Madame Brooke persuada Odoardo de reprendre la plume pour un ouvrage résumant son extraordinaire connaissance de Bornéo. Une fois le flot ravivé, ce fut un déluge d'informations et d'expériences. Dans les forêts de Bornéo. Voyages et recherches d'un naturaliste , publié en 1902 et comptant près de sept cents pages, connut un succès retentissant et fut traduit dans de nombreuses langues, dont l'anglais et le malais.

Durant ces années, inspiré également par les articles de Beccari et d'autres explorateurs qu'il consultait avidement chez lui et à la bibliothèque municipale de Turin, les romans de Salgari continuèrent de connaître un grand succès. Dans le cadre du « cycle indo-malais », par exemple, Le due tigri (1904) et Sandokan alla riscossa (1907) furent publiés.

Odoardo Beccari s'est éteint le 25 octobre 1920, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Ses derniers mots concernaient un livre relatant ses voyages en Nouvelle-Guinée, publié à titre posthume. Un bref article du journal La Nazione lui rendit hommage.

Emilio Salgari avait déjà tragiquement interrompu son voyage narratif neuf ans plus tôt, le matin du 25 avril 1911. Épuisé par un emploi du temps intenable, des difficultés financières et de graves problèmes familiaux, il s'était donné la mort, laissant derrière lui, entre autres, une lettre à ses éditeurs : « À vous qui vous êtes enrichis sur mon dos, nous maintenant, moi et ma famille, dans une quasi-pauvreté constante, voire pire, je vous demande seulement, en échange des gains que je vous ai donnés, de prendre en compte mes funérailles. Je vous dis adieu en brisant ma plume. »

En savoir plus sur ces sujets :

ilmanifesto