Les codes aveugles de la colère : que se passe-t-il lorsque nous banalisons la colère quotidienne ?

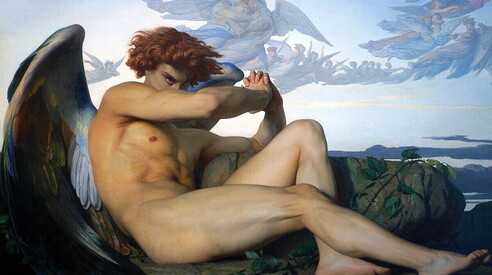

Alexandre Cabanel, « L'Ange déchu », huile sur toile, 1847

Revue

L'émotion est contaminée et épuisée par les injustices réelles et les manipulations numériques. Quand l'indignation quotidienne se mue en geste automatique, il ne reste que le bruit.

Sur le même sujet:

« Si vous n'êtes pas en colère, c'est que vous n'êtes pas attentif. » Le slogan utilisé depuis 2017 lors des manifestations contre Donald Trump est la pierre angulaire de nombreux arguments sur la défaite des modérés ou, si l'on préfère, la victoire du populisme le plus extrême. Partout. Car si, à en juger par les événements dramatiques de ces derniers temps, l'attention semble omniprésente, une question surgit du fond de nos meilleures intentions : pouvons-nous vivre civilement sans devoir être incivils envers ceux qui entravent cette vie civilisée ? De l'assassinat du militant américain Charlie Kirk aux violentes manifestations qui ont débuté pacifiquement – simplement pour rester connectés à l'actualité – la colère bafoue les meilleures intentions, se fait passer pour un remède idéal et nous incite à continuer d'expliquer la crise de la démocratie – car c'est bien de cela qu'elle s'agit – à l'aide de dualismes rassurants comme libéralisme et autoritarisme, islamisme et modernité, Meloni et Schlein, coups de génie et erreurs. Nous nous sommes toujours interrogés sur ses origines, comme s'il s'agissait d'une entité multiforme : en réalité, la seule certitude que l'histoire nous ait léguée est que la colère est plate, toujours la même, quelle que soit la latitude de l'intolérance, dans chaque faille de l'insatisfaction, dans chaque méandre de l'ignorance. Il est facile d'en observer les effets, qu'ils nous frappent de plein fouet ou par derrière, mais moins facile d'en cerner l'ampleur et les sources : « Tout le monde parle de la fureur du fleuve en crue, et personne de la violence des rives qui le retiennent », avertissait Bertolt Brecht dans l'une de ses citations les plus célèbres.

Guerres, violations des droits humains, inégalités sociales. Le sociologue Carmelo Guarino analyse les sources de la colère aujourd'hui.

Dans son récent ouvrage « Colère. Aux racines de la colère sociale », le sociologue Carmelo Guarino, professeur associé de sociologie générale à l'Université internationale Uninettuno de Rome et spécialisé dans le changement social, tente de décrypter ce sentiment. Il présente les résultats de ses recherches. « À l'échelle mondiale, les raisons qui semblent le plus susciter la colère sont les guerres et les violations des droits humains. Viennent ensuite les inégalités sociales, ainsi que l'incompétence et l'inadéquation du politique », écrit Guarino. « En Europe, en revanche, les raisons qui semblent susciter la colère sont la résurgence de sentiments xénophobes et discriminatoires à l'égard des minorités, et le déclin d'une société égalitaire et inclusive. Si l'on se penche sur l'Italie, en revanche, la colère semble principalement alimentée par des phénomènes tels que les violences faites aux femmes. Viennent ensuite la corruption politique, l'inefficacité du système de santé publique et le risque de sa privatisation progressive. »

Comme l’algorithme social ne tolère pas le manque d’information, en l’absence de nouvelles, il le remplit d’appâts pour inciter à la colère.

Si le message est clair – la colère a des effets indéniables, tel un interrupteur –, il reste à déchiffrer les codes. Des codes secrets, comme ceux de l'algorithme qui régit nos interactions sociales. Personne ne sait comment il fonctionne, mais tout le monde sait qu'il fonctionne. Dans le magazine américain The Atlantic, Charlie Warzel écrivait : « L'aspect le plus frappant des réactions au meurtre de Charlie Kirk est peut-être la façon dont les gens ont commencé à commenter sans rien savoir de son assassin. » Il admettait également qu '« il est difficile de ne pas remarquer qu'il y a quelque chose de toxique dans l'architecture des réseaux sociaux et dans la façon dont la technologie sollicite non seulement notre attention, mais aussi nos émotions, de préférence exagérées. » Tel est le rôle pervers de l'algorithme. Le système ne tolère pas le vide d'information, et lorsque les faits ou les informations crédibles font défaut, les lacunes sont comblées par des appâts pour attiser la colère, alimenter les théories du complot et verser une généreuse dose de poison dans le mélange alarmiste. Pour Warzel, le résultat est de « prioriser l'engagement des utilisateurs, amplifier les voix des plus fortes, car ce sont elles qui attireront de nouveaux utilisateurs. Cette attention est très rentable, tant pour ceux qui savent l'exploiter que pour les entreprises technologiques. » Cependant, considérer la colère uniquement comme le résultat d'une résurgence de l'ignorance ou d'un esclavage numérique très moderne est une erreur historique fondamentale. La gouvernance de l'agression, depuis Thomas Hobbes (et nous sommes dans l'Angleterre du XVIIe siècle, et non en 2025, dans la Californie de Mark Zuckerberg), a été présentée comme une exigence fondamentale d'une société fonctionnelle. Le psychanalyste Josh Cohen, professeur de théorie littéraire moderne à l'Université de Londres, a écrit dans l'Economist : « Tous les penseurs n'ont pas accueilli favorablement la répression de la violence. Friedrich Nietzsche, qui a publié « La Généalogie de la morale » en 1887, au moment même où Freud faisait ses premiers pas en psychothérapie, considérait la moralité comme la forme suprême d'agression passive, un moyen utilisé par les masses faibles et rancunières pour freiner la volonté de leurs supérieurs plus forts et plus créatifs. » On nous dit que nous sommes instinctivement attirés par l'agression. La question est : pourquoi ?

« Rien ne nous effraie plus que le sentiment d'impuissance », affirme le psychanalyste Josh Cohen. L'agressivité est un baume contre l'impuissance.

« La réponse psychanalytique est que rien ne nous effraie plus que le sentiment d'impuissance, et cette peur nous assaille bien plus souvent qu'on ne le pense », explique Cohen. « L'agressivité est un baume contre le sentiment d'impuissance, une façon de nous rassurer en tant que maîtres, et non victimes impuissantes du monde qui nous entoure. » Il existe de nombreuses bonnes raisons de rester calme. D'abord et avant tout scientifiques. Une étude menée par le centre médical Irving de l'université Columbia à New York, dont les résultats ont été publiés par le grand hebdomadaire allemand Der Spiegel, montre qu'« un accès de colère de huit minutes peut compromettre la fonction de l'endothélium vasculaire, la paroi interne des vaisseaux sanguins qui régule leur constriction et leur dilatation, augmentant ainsi le risque de lésions à long terme et de développement d'athérosclérose, de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. » Pourtant, c'est comme si notre cerveau hurlait parfois « à bas la normalisation », nous donnant l'illusion que la seule façon de résister au mal qui devient la norme est de rester constamment enragé. À l'instar d'Howard Beale, le protagoniste de « Network », où Peter Finch anticipe de manière dramatique la figure du prédicateur médiatique avec un personnage shakespearien, pris dans sa folie révélatrice, qui succombera inévitablement sous le poids de son propre don. Beale/Finch exprime sa frustration et sa peur par cette phrase célèbre : « Je suis tellement énervé, je n'en peux plus ! »

L'illusion est constante : si nous bouillonnons de colère – c'est du moins ce que nous dit la logique – nous ne risquons pas de devenir complaisants. « Le problème », explique l'écrivaine Mirah Curzer sur Medium, « c'est que même les émotions se normalisent (grâce à ce qu'on appelle l'“adaptation hédonique”, où les choses nouvelles et excitantes paraissent insignifiantes à long terme, et où certaines situations terrifiantes cessent finalement de faire mal). Par conséquent, il n'est pas égoïste – en fait, c'est peut-être même notre devoir – de prendre de temps en temps du recul face à l'horreur et de continuer à vivre, surtout les aspects les plus agréables. Appelons cela « prendre soin de soi », si vous aimez cette expression affreuse, mais c'est aussi un moyen d'empêcher nos émotions de s'aplatir. Il est étrange de penser que l'angoisse, la peur et l'indignation puissent devenir une habitude : nous réservons généralement ce concept aux expériences qui, au moins au début, sont agréables. Mais, comme l'ont toujours soutenu les bouddhistes, l'aversion et le désir sont les deux faces d'une même médaille : que nous mourions d'envie de quelque chose ou que nous le détestions pour une raison ou une autre, cela reste une obsession. » Le piège, bien connu de ceux qui fréquentent les réseaux sociaux, est celui de la simplification excessive, ou plutôt de la fuite devant la complexité des choses. Le fanatisme, en ce sens, est un terreau fertile pour la colère. Carmelo Guarino écrit, reprenant le raisonnement du politologue Angelo Panebianco : « Un fanatique est quelqu’un qui, face à la complexité du monde et à l’ambiguïté morale qu’elle entraîne, s’en retire et, pour échapper à l’angoisse, choisit d’adopter une vision simpliste de ce monde, où tout est clair, cristallin, où, surtout, le bien et le mal sont facilement identifiables et, par conséquent, s’engager à écraser les forces du mal est un impératif moral. Le fanatique ne voit que deux couleurs : le noir et le blanc. Et il est incapable d’accepter l’idée que la réalité soit faite d’infinies nuances. » Le sentiment, que nous éprouvons chaque jour en lisant les journaux, est que la malveillance est un ciment politique éprouvé, un secret (jamais trop secret) du succès. Et pas seulement aujourd’hui.

Selon la politologue et historienne Nadia Urbinati, « la colère est la passion qui domine la politique du XXIe siècle ». Elle engendre et reflète simultanément la propension à simplifier la réalité, rejetant a priori l'idée de complexité, et la tendance à diviser entre amis et ennemis, bons et mauvais, nous et eux. On nous a appris que la colère est l'une des sept émotions fondamentales, avec la joie, le dégoût, le mépris, la tristesse, la surprise et la peur. Les psychologues pensent qu'elles servent à transmettre des messages. Tels de fidèles messagers, nos émotions ont un sens aigu du devoir : elles n'accepteraient jamais d'abandonner leur mission. Ainsi, chaque fois que nous tentons de leur barrer la route, ils en trouvent une nouvelle : se frayant un chemin par tous les moyens, creusant de nouveaux chemins, escaladant des murs et peut-être même causant des dommages. Nous savons tous ce que signifie ressentir une colère de plus en plus brûlante ou laisser une tristesse incontrôlée se transformer en une douleur de plus en plus insupportable. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont déchiffré que la tristesse peut naître de la rencontre entre le désir et ses limites. Victor Hugo qualifiait la mélancolie de « joie d'être triste ». Ce n'est peut-être pas populaire, mais compte tenu de notre tourment quotidien, cela semble tout à fait vrai. Charles Baudelaire parlait du spleen : ce petit miracle qui se produit lorsque la mélancolie se transforme en une production artistique fertile et que la souffrance se transforme en créativité. L'art, en bref, comme une pousse issue d'une terre cultivée par le malheur.

L'entraînement mental et la connaissance semblent être des armes importantes contre la tendance du « tous contre tous ». L'écrivain Oliver Burkeman a récemment proposé sa propre recette dans le Guardian : « Si nous voulons lancer une campagne contre quelqu'un ou quelque chose, nous serons bien plus efficaces en gardant une certaine distance, plutôt que de nous laisser emporter par un tourbillon de colère inutile, qui ne profite qu'à nos adversaires. En bref, c'est comme renforcer un muscle. On pourrait appeler cela un entraînement de résistance. » Cela semble facile, mais ça ne l'est pas. Car notre chemin est semé d'embûches. Les recherches de Guarino illustrent la situation actuelle en Italie. Sur le plan personnel et général, les gens se mettent en colère surtout contre l'agressivité et l'impolitesse des autres, suivis par la hausse du coût de la vie, l'incertitude quant à l'avenir de leurs enfants, et l'insécurité et la mauvaise gestion des villes où ils vivent. Cependant, au quotidien, l'influence la plus brûlante est exercée par la circulation urbaine. Ce n'est qu'après coup que surviennent les insultes ou les provocations subies, et les pensées dirigées contre des personnes ou des événements passés qui ont causé détresse et souffrance. Aujourd'hui, la colère est un feu facile à allumer, difficile à maîtriser. Car la mèche familière est alimentée par mille flammes allumées on ne sait quand et par qui. Les maîtres institutionnels du mensonge le savent bien, alimentant des rébellions de cuisine conçues pour faire s'écrouler un bâtiment. L'escalade des inégalités et la propagation rampante de la pauvreté mondiale, qui touche les poches, les estomacs et les esprits, nous fournissent des indices importants sur la scène du crime. Mais paradoxalement, elles accentuent le mystère d'une colère ordinaire, banale et donc encore plus alarmante.

La semaine dernière, à Catane, un dîner d'anniversaire a eu lieu dans un bistrot populaire de la vie nocturne. Bougies colorées, foule en liesse et torches spectaculaires. Puis le gâteau est arrivé et, encouragé par les invités qui chantaient « Joyeux anniversaire », le garçon fêté a commencé à le poignarder. Le gâteau était orné du visage du maire de la ville, Enrico Trantino. Le tout a été filmé avec les smartphones des invités et publié sur Instagram, au milieu des chants, des insultes, des sourires et des selfies du gâteau défiguré. Tout le monde était clairement visible, calme et insouciant. Comme si de rien n'était. Quel est l'impact social de la colère sans enthousiasme ?

En savoir plus sur ces sujets :

ilmanifesto