María Eugenia Estenssoro : « Sans science, il n'y a pas de progrès économique »

Il n'y a plus aucun doute. L'innovation scientifique et technologique et la destruction créatrice (la création continue de nouvelles technologies qui remplacent les anciennes) sont les moteurs d'un développement économique durable.

L’économiste autrichien Joseph Schumpeter en a formulé le concept en 1942, mais il a été confirmé cette année par Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt, après des décennies d’études théoriques et empiriques rigoureuses analysant les performances des nations prospères. L’Académie suédoise leur a décerné le prix Nobel d’économie cette année.

Il a fondé son choix sur un document intitulé « De la stagnation au développement durable », où il explique que « pendant une grande partie de l’histoire humaine, le niveau de vie n’a guère évolué d’une génération à l’autre, malgré des découvertes ponctuelles. Cela a changé il y a deux cents ans avec la révolution industrielle. Née en Grande-Bretagne, puis se propageant à d’autres pays, l’innovation technologique et le progrès scientifique ont engendré un cycle sans fin d’innovation et de progrès. »

María Eugenia Estenssoro

María Eugenia EstenssoroLe lien direct entre les progrès scientifiques et leur application à l'amélioration de la production et du bien-être social peut paraître nouveau, mais les grands penseurs du XIXe siècle l'avaient déjà compris. En 1863, pendant la guerre de Sécession, le président Abraham Lincoln créa l'Académie des sciences des États-Unis. Interrogé à ce sujet, il souligna que le destin de son pays n'était pas « de survivre, mais de progresser » et que la science et sa contribution au bien-être général étaient essentielles.

Dans le même esprit, entre 1869 et 1872, le président Domingo Sarmiento créa l'Académie nationale des sciences, l'Office météorologique national, la Société scientifique argentine, l'Observatoire astronomique et la Faculté des sciences physiques et exactes de Córdoba. Il invita également des scientifiques des États-Unis et d'Europe à diriger et à enrichir ces institutions.

À ses nombreux détracteurs, il répondit : « Il est prématuré, voire superflu, disent-ils, pour des peuples naissants dont le trésor est épuisé ou surchargé, de s’engager dans le progrès des sciences naturelles. Eh bien, je dis que nous devons renoncer au statut de nation, ou au titre de peuple civilisé, si nous ne prenons pas part au progrès et à l’essor des sciences naturelles. »

Deux cent cinquante ans plus tard, en pleine ère du savoir, les Argentins débattent encore de la nécessité des sciences et des technologies pour parvenir à un progrès économique durable. Bien que l'Argentine soit le seul pays d'Amérique latine à compter trois prix Nobel de sciences, nombre de ses dirigeants la considèrent comme un « luxe » inabordable, sans comprendre que le pays restera pauvre et sous-développé tant qu'il ne placera pas une éducation de qualité, les sciences et les technologies au cœur d'une stratégie productive à moyen et long terme.

Cela a été démontré par les grandes puissances industrielles du XXe siècle, ainsi que par de nombreux pays plus pauvres et moins développés que le nôtre, notamment l'Irlande, la Corée du Sud, l'Islande, l'Estonie, Singapour et la Chine, qui, en quelques décennies, ont multiplié leur PIB et le niveau de vie de leurs habitants en étant à la pointe de la technologie.

La stabilité macroéconomique est une condition essentielle au développement économique et social, un fait qui, grâce au plaidoyer du président Javier Milei, commence à être reconnu. Cependant, il est important de souligner qu'elle ne suffit pas. Elle est insuffisante pour une croissance durable au rythme nécessaire pour sortir des millions d'Argentins de la pauvreté et bâtir une société prospère. Pour y parvenir, nous devons diversifier notre matrice de production et y ajouter de la valeur ; autrement dit, investir davantage dans la science et la technologie et innover.

C’est ce qu’a fait la Chine. Pendant une vingtaine d’années, elle a été le centre de production à bas coût des États-Unis et de l’Europe, tirant profit d’une main-d’œuvre quasi-esclave et d’un marché gigantesque. Mais simultanément, sans invoquer une fausse notion de souveraineté, elle a envoyé des centaines de milliers d’étudiants chinois étudier le modèle américain dans ses universités. Aujourd’hui, elle est à la pointe de la science et de la technologie, déposant deux fois plus de brevets par an que son principal rival, et son économie rivalise directement avec celle des États-Unis. En 2000 , le revenu par habitant de la Chine était de 1 000 dollars par an ; il est aujourd’hui de 13 000 dollars, soit le même niveau que celui de l’Argentine.

Jusqu'à présent, la politique scientifique du président Javier Milei a pris une direction opposée. Depuis son entrée en fonction, il a lancé des attaques virulentes contre le secteur, et le budget alloué à la science et à la technologie a chuté à un maigre 0,2 % du PIB, un niveau historiquement bas comparable à celui de l'année critique de 2002. Le mécontentement est généralisé au sein de la communauté scientifique.

Le 30 octobre, sans grande publicité, le Secrétariat à l'Innovation, aux Sciences et aux Technologies a publié au Journal officiel la résolution 282/2025, établissant des orientations pour orienter la recherche scientifique et l'innovation technologique vers la production dans quatre domaines prioritaires : l'agroalimentaire ; l'énergie et les mines ; l'économie du savoir ; et la santé . Cette décision est bienvenue ! Pour savoir si nous apercevrons une lueur d'espoir, il est essentiel de connaître les financements qui seront alloués dans le budget que le Congrès examinera et de vérifier si un plan concret, comprenant des programmes, des sources de financement, un calendrier et des objectifs mesurables, sera présenté. Faute de quoi, il ne s'agira peut-être que d'une longue liste de bonnes intentions. À la date de publication, le Secrétariat n'avait pas encore répondu à notre demande d'informations.

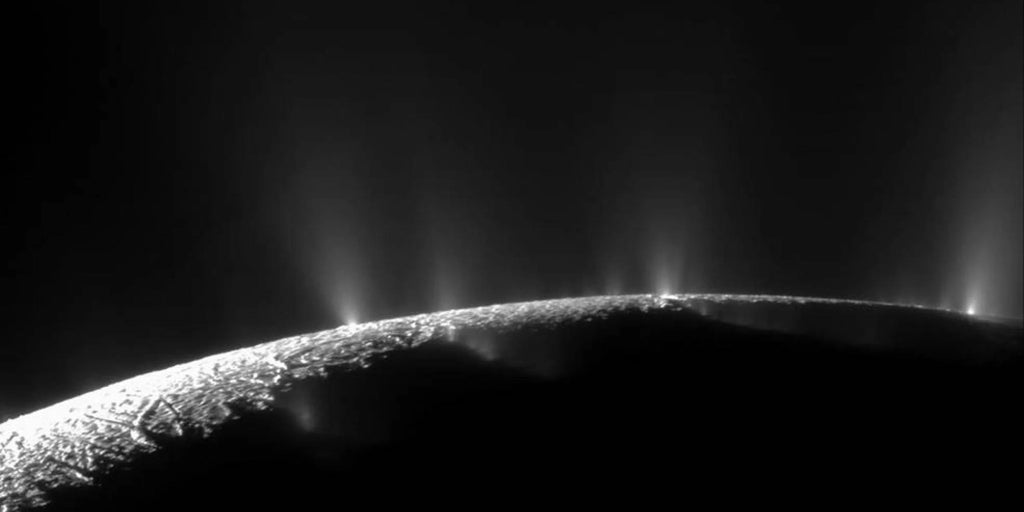

Conicet diffuse en streaming des informations sur les secrets de la mer

Conicet diffuse en streaming des informations sur les secrets de la merFernando Stefani : « La situation est catastrophique ; on parle déjà de “scienticide”. Il s’agit d’une destruction délibérée et très rapide des capacités de recherche », déclare le directeur du Centre de recherche en bionanosciences du CONICET (Conseil national de la recherche scientifique et technique). Docteur en sciences naturelles et lauréat de la médaille Otto Hahn de la prestigieuse Société Max Planck, M. Stefani a travaillé neuf ans en Allemagne, à la tête d’équipes collaborant avec de grandes entreprises pour améliorer leur compétitivité. À son retour en Argentine en 2009, il a constaté un décalage historique entre la recherche scientifique et son application au développement productif. Il a mené une étude sur 61 pays et a mis en évidence une corrélation directe entre la croissance économique et l’investissement en R&D. « Les pays qui génèrent le plus de richesse par habitant sont ceux qui investissent au moins 1,5 % de leur PIB dans la science et la technologie. Ceux qui sont à la traîne investissent moins de 1 %, comme nous. Cette situation a atteint un point critique. »

Raquel Chan dans l'un des laboratoires de l'Institut d'agrobiotechnologie de la côte

Raquel Chan dans l'un des laboratoires de l'Institut d'agrobiotechnologie de la côteRaquel Chan : « La situation actuelle est alarmante. Je reconnais qu'il y a des choses à corriger, mais ce qu'ils font est en train de tout détruire », déclare cette chercheuse principale au CONICET et directrice de l'Institut d'agro-biotechnologie de l'Université nationale du Littoral, mondialement reconnue pour la mise au point de semences de soja et de blé génétiquement modifiées tolérantes à la sécheresse. Ce fleuron de la bioéconomie argentine est commercialisé à l'international par la société Bioceres. Mme Chan constate avec inquiétude que des chercheurs âgés de 40 à 45 ans, titulaires de masters et de doctorats financés par l'État, émigrent. Ce phénomène est particulièrement marqué dans des domaines comme l'ingénierie et l'informatique, pourtant essentiels à l'innovation. « Les étudiants qui souhaitent débuter leur carrière et poursuivre un doctorat sont découragés par des bourses d'études comprises entre 700 000 et 900 000 pesos. Ce n'est pas qu'ils manquent de vocation ; ils n'arrivent tout simplement pas à subvenir à leurs besoins. Nous sommes en grande difficulté : les réactifs sont hors de prix, le matériel est irréparable et le ministère ne finance plus la bibliothèque numérique qui nous donnait accès à la littérature internationale. »

Marina Simian, de l'Institut des nanosystèmes de l'UnSam, conçoit des organes tridimensionnels pour tester des médicaments

Marina Simian, de l'Institut des nanosystèmes de l'UnSam, conçoit des organes tridimensionnels pour tester des médicamentsMarina Simian : Docteure en biologie mammaire, Marina Simian s'est fait connaître en 2019 grâce à sa participation au jeu télévisé « Yo quiero ser millonario » (Je veux gagner des millions) afin de financer son laboratoire au CONICET (Conseil national de la recherche scientifique et technique). Elle a remporté un demi-million de pesos. Pendant la pandémie, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et a créé, avec sa collègue Adriana Di Siervi, Oncoliq, une start-up de biotechnologie développant une technologie de dépistage précoce du cancer du sein à partir d'échantillons sanguins. Ce test présente une sensibilité de 82 %, contre seulement 30 % pour les tests similaires utilisés aux États-Unis. Concernant le gouvernement, elle a déploré : « Jusqu'à présent, les dégâts causés par l'administration précédente n'ont pas été réparés. La réglementation relative à la création d'entreprises technologiques impose d'avoir le CONICET comme partenaire, ce qui pose problème à chaque signature de document ou prise de décision. L'alternative serait une participation aux bénéfices, à des pourcentages très élevés, ce qui est encore plus compliqué. » En revanche, il admet que l'environnement de travail a été « kirchnérisé » sous le gouvernement d'Alberto Fernández, et que cela s'est avéré préjudiciable.

Laboratoires Keclon

Laboratoires KeclonHugo Menzela : Il y a quinze ans, il a cofondé Keclon, une entreprise qui produit des enzymes biotechnologiques pour les industries agroalimentaire, oléagineuse et pharmaceutique. Il se consacre aujourd'hui à plein temps à l'enseignement et à la direction de l'Institut des procédés biotechnologiques et chimiques (IProByQ) du CONICET à Rosario, un laboratoire qu'il a transformé en une sorte d'incubateur de start-up et d'université de biotechnologie. « Depuis cette année, nous sommes un établissement public qui a reversé l'intégralité de son budget au CONICET grâce à notre autonomie financière. Nous avons obtenu un peu plus de 200 000 dollars de la part d'entreprises qui ont fait confiance à l'Institut », déclare-t-il fièrement. L'IProByQ loue un bâtiment qui abrite des entreprises ayant recours à ses services d'incubation, d'infrastructure et de conseil. Des chercheurs du CONICET, ainsi que des biologistes, des chimistes et d'autres professionnels du secteur privé, y travaillent. La dernière année du cursus de licence en biotechnologie de l'Université nationale de Rosario (UNR) s'y déroule. « Les étudiants peuvent apprendre, expérimenter, mettre la main à la pâte et discuter avec qui ils veulent. S'ils ont une bonne idée, nous trouverons un moyen de leur offrir une plateforme et de les aider à la financer », explique Menzella. Concernant le conflit entre le gouvernement et la communauté scientifique, Menzella admet l'existence de divergences politiques et d'intérêts divergents. Mais il prévient : « On ne peut pas l'anéantir. C'est un pays où 48 % des enfants vivent dans la pauvreté, un pays où le niveau d'éducation est catastrophique. C'est ça ou rien. Alors, il faut la nourrir, la former, lui donner confiance en son potentiel et obtenir le meilleur d'elle-même. Dans un monde où, ces cinquante dernières années, le développement technologique a été le seul moyen de sortir de la pauvreté, l'éducation, la science et la technologie devraient être la norme. Inutile de réinventer la roue. »

Le défi est immense. Mais l'Argentine, comme dans d'autres domaines, possède un potentiel considérable : une solide tradition scientifique et certains des meilleurs entrepreneurs technologiques d'Amérique latine. Il suffit d'une volonté politique et de la capacité de transcender les querelles politiques mesquines pour coopérer à un objectif commun : le pays.

Clarin