Quand la croix est devenue une épée : les Templiers et autres ordres militaires qui ont combattu les musulmans dans la péninsule

Tuer ou ne pas tuer. Tel était le dilemme il y a 900 ans. En 1120, le pape Innocent II franchit une ligne rouge en autorisant la naissance des Templiers à Jérusalem face à la menace musulmane qui pesait sur la chrétienté. Cela signifiait qu'un chef religieux – attention, des frères, pas des moines – pouvait se souiller les mains du sang ennemi. « Face à la nécessité, l'idée d'une Église militante fut formulée, au sein de laquelle ses fils pourraient se mobiliser les armes contre les infidèles », explique Carlos de Ayala Martínez par téléphone. Professeur d'histoire médiévale à l'Université autonome de Madrid. « Tuer ne vous condamnerait pas, car vous obéiriez à Dieu. »

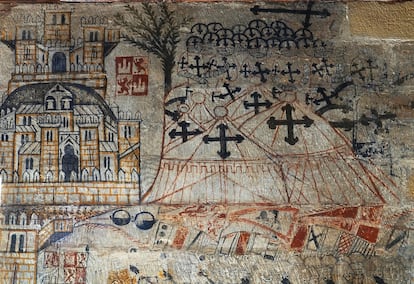

Cette question s'est posée au lendemain de la première croisade de 1095, campagne militaire visant à reconquérir les territoires perdus par l'Islam. « Bien que Jérusalem ait été conquise en 1099, la situation était très fragile ; un engagement plus fort était nécessaire », ajoute-t-il. De plus, une autre frontière européenne était menacée par les infidèles : la péninsule Ibérique. C'est pourquoi leurs propres ordres militaires y furent créés, comme celui de Calatrava en 1157 ou celui de Santiago (1170).

« Avant eux, les Templiers se sont installés dans la péninsule, tout comme les Chevaliers de l'Ordre de l'Hôpital et, dans une moindre mesure, l'Ordre Teutonique », explique De Ayala, l'un des experts ayant participé ce week-end de juillet à un cours sur les clés de l'art roman, intitulé Art et Armée : L'héritage des Ordres Militaires en Espagne (XIIe-XIIIe siècles) , organisé à Aguilar de Campoo (Palencia) par la Fondation Santa María la Real, qui a invité ce journal. Ces cours, dirigés par l'historien de l'art Pedro Luis Huerta Huerta, en sont à leur 26e édition et réunissent les étudiants lors de deux sessions annuelles.

« Les Templiers étaient très présents en Aragon et au Portugal, et l'Ordre de l'Hôpital ou de Saint-Jean était présent en Castille-et-León. Après une période initiale d'arrivée, ils commencèrent rapidement à être approvisionnés en chevaliers espagnols », explique De Ayala. Une différence importante entre les ordres de la péninsule et ceux de l'étranger « est qu'ils étaient contrôlés par les rois, et non par le pape, ce qui provoquait des frictions avec ce dernier », ajoute l'auteur de plus de 200 articles sur les ordres militaires. Ces milices religieuses étaient composées d'hommes, principalement les « freires caballeros », qui participèrent à de nombreuses batailles dans la péninsule. Lors de certaines, ils subirent de lourdes défaites, comme à Alarcos (1195), et lors d'autres, ils remportèrent des victoires, comme à Las Navas de Tolosa (1212) et la décisive bataille de Salado (1340).

Ces chevaliers devaient être au moins hidalgos, membres de la petite noblesse, et donc frères, menant une vie active en société, et non contemplative comme les moines. Ils devaient avoir au moins 17 ans. À leur entrée, on leur donnait un morceau de pain, des vêtements, un cheval et des armes. Au début, ils étaient guidés par l'idéal religieux – donner sa vie pour les autres – mais avec le temps, d'autres idéaux, comme la célébrité, se sont imposés. Ses membres étaient liés par des vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté individuelle, bien que ces deux derniers « aient été assouplis au fil du temps ». Ils priaient également. Le professeur De Ayala souligne qu'il est attesté que les chevaliers de l' Ordre de Calatrava « devaient prier 267 Notre Père par jour ».

Des châtiments étaient prévus pour les indisciplinés. Dans l' Ordre de Montesa (Valence), il était ordonné que tout chevalier en blessant un autre soit « enfermé dans des fers jusqu'à ce que le maître [qui commandait l'ordre] ait pitié de lui ». Le manque d'humilité était puni par « manger à même le sol et être incapable de faire fuir les chiens, chats ou oiseaux qui s'approchaient ». Par ailleurs, l'expulsion ou la prison à vie étaient prononcées contre ceux qui se livraient « à la fornication, à la sodomie, au concubinage ou à la trahison sur le champ de bataille ».

Malgré cette réalité difficile, de nombreux mythes ont été créés autour des ordres. « Les Templiers remportent la palme ; ils ont été maltraités par la littérature commerciale, car on les qualifiait d'ordre ésotérique. » Pour De Ayala, le pire exemple est celui des romans de Dan Brown (« tout est inventé »). « Le problème avec les Templiers était leur procès, qui s'est terminé par leur dissolution en 1312. On les accusait d'accusations non prouvées, comme l'idolâtrie et la sodomie. En réalité, le roi de France voulait les supprimer. » En Espagne, ce sont les Rois Catholiques qui ont décapité les ordres pour les placer sous leur contrôle.

Il n'y avait pas que des ordres militaires masculins. María Ferrer-Vidal, docteure en histoire médiévale, a évoqué ceux fondés par des femmes, les « freilas ». « Il y avait une trentaine de couvents de ce type en Europe, avec environ 200 femmes au total. La moitié de ces centres se trouvaient dans la péninsule, car nous y menions notre propre croisade. » Malheureusement, il ne reste que peu de vestiges matériels de ces constructions.

« Le rôle des religieuses était de prier pour que leurs prières aident les chevaliers à triompher dans leurs batailles. Imaginez ces femmes adressant les mêmes prières au ciel au même moment dans tous ces monastères », ajoute-t-elle. Les membres de l'Ordre de Santiago récitaient au moins 90 Notre Père par jour.

Sur le plan économique, elles étaient importantes car « en étant à l'arrière-garde, elles accumulaient des territoires qui ne nécessitaient pas de défense et pouvaient être utilisés, par exemple, pour la transhumance ». Ferrer-Vidal explique que pour ces femmes, rejoindre ces monastères « leur conférait du prestige, même si beaucoup y étaient veuves de frères ». Elle a étudié plus particulièrement le monastère de Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia), visité pendant le cours, dont il ne reste que l'église. Ce fut le premier monastère féminin de l'Ordre de Saint-Jacques en Espagne.

Les religieuses « portaient des vêtements simples aux couleurs monastiques (blanc, noir, marron, etc.) et étaient ornées de l'emblème de leur ordre brodé ». Quant à leur apparence, elles devaient garder « les cheveux courts et cachés, et le maquillage et l'épilation des sourcils étaient interdits ».

Javier Martínez de Aguirre , professeur d'histoire de l'art à l'Université Complutense de Madrid, a évoqué les églises construites dans ces monastères particuliers. Il s'est interrogé sur les personnes à l'origine de ces complexes religieux, tant au niveau du financement que des décisions concernant leur construction et leur iconographie. Une part importante des responsables était féminine. Il a cité le cas frappant des trois sœurs Ramírez qui, à la fin du XIIe siècle, ordonnèrent chacune la construction d'un hôpital avec église, qu'elles cédèrent ensuite aux ordres des villes de Navarre et de La Rioja.

Martínez de Aguirre s'est concentré sur les royaumes de Castille, de León et de Navarre, ainsi que sur les ordres de Terre Sainte (le Temple, les Hospitaliers et le Saint-Sépulcre), expliquant que « la plupart des édifices qu'ils ont construits avaient une ambition architecturale limitée ». Il a toutefois souligné quelques exemples, comme l' église de la Vera Cruz à Ségovie ; le monastère de San Juan de Duero à Soria, avec son célèbre cloître, « évoquant le Saint-Sépulcre de Jérusalem » ; ou l'église de La Magdalena à Zamora, « par sa taille et son ornementation ». Ces sites étaient exceptionnels, car ils étaient destinés à servir de « lieux de sépulture privilégiés pour les femmes de cette classe ».

Mais s'il existe une structure associée aux ordres militaires, ce sont bien les châteaux. David Gallego Valle , professeur d'histoire à l'Université de Castille-La Manche, travaille sur les fouilles de ces institutions religieuses, en particulier de leurs forteresses, dont il explique qu'il existe deux types : « les châteaux-couvents, dotés de leur propre église et réfectoire… » et les « châteaux-commandements », qui, outre ceux mentionnés ci-dessus, « administraient de vastes territoires ». « Ils étaient plus majestueux et disposaient d'entrepôts. »

La plupart de ces châteaux étaient situés « en Aragon et dans la Manche, bien qu'il y en ait également quelques-uns dans le sud de l'Estrémadure et le nord de Huelva ». Étonnamment, il était courant que les ordres militaires ne construisent pas leurs propres châteaux, mais profitent plutôt des forteresses conquises sur les musulmans, qui étaient de taille considérable. « Lorsque les chrétiens s'emparèrent de ces bâtiments, ils construisirent rapidement le donjon, l'église et tous les autres éléments nécessaires à l'intérieur. » De nombreux bâtisseurs mudéjars participèrent à ces projets. « Les terres conquises étaient peuplées de musulmans, et les ordres souhaitaient protéger ceux qui maîtrisaient certains métiers, comme les maçons. »

Contrairement à ce que l'on pourrait croire en les voyant dominer l'horizon, « la construction des châteaux était souvent bâclée », ajoute Gallego. « Ils étaient réalisés très rapidement, car il fallait défendre la position conquise. Leur construction pouvait prendre six ou sept ans, et impliquait femmes et enfants. Pour beaucoup, voir un château construit était l'événement de leur vie, avec 200 personnes travaillant simultanément. »

Dans le périmètre du château se trouvaient des églises, naturellement fortifiées, appelées castrales, comme l'explique José Arturo Salgado , docteur en histoire de l'art et professeur à l'Université de Castille-La Manche. « Leurs murs étaient épais et comportaient souvent une crypte, lieu de recueillement pour les défunts. » Le château de La Estrella, à Montiel (Ciudad Real), appartenant à l'Ordre de Saint-Jacques, qui comptait deux églises sur son territoire, constitue un cas exceptionnel.

La professeure Francesca Español Bertran , de l'Université de Barcelone, a étudié les activités des ordres militaires dans la Couronne d'Aragon, où certaines églises furent construites « dans un but formel », rappelant la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem par leur plan circulaire, bien que peu nombreuses et dispersées. Elle a également fait référence au monastère « colossal » de Sijena, fondé en 1187, dont la promotrice était également une femme, la reine Sancha d'Aragon.

Enfin, Julio Vázquez Castro , de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, s'est rendu à l'autre bout de la péninsule Ibérique pour discuter de l'héritage roman des ordres en Galice, un territoire très éloigné de la lutte contre les musulmans. « Cependant, les ordres finirent par posséder 20 % du territoire galicien, toujours en zones rurales. » Ces milices servaient de refuge aux vétérans. Vázquez a souligné l'œuvre de l'Ordre de Saint-Jean à Portomarín (Lugo), qu'ils ont transformé « en une ville prospère ». On y trouve l'église San Nicolás, un édifice fortifié remarquable par sa hauteur (16 mètres) et la décoration de ses chapiteaux.

Le professeur Vázquez a souligné que ces ordres n'étaient pas présents sur les terres de l'archevêché de Saint-Jacques-de-Compostelle (l'Ordre de Saint-Jacques-de-Compostelle a été fondé à Cáceres) car les autorités ecclésiastiques s'opposaient au partage des revenus et des terres avec des chevaliers dont il n'avait pas besoin. Cependant, par un heureux hasard, au fil des siècles, « l'Ordre de Saint-Jacques-de-Compostelle a répandu son insigne bien connu en Espagne, en Europe et en Amérique », la célèbre « croix-épée » rouge. Aujourd'hui, c'est ce logo qui figure sur les armoiries de la ville de Compostelle, sur son équipe de football, et imprimé sur tout souvenir acheté sur place : un t-shirt, un porte-clés, une coquille de pèlerin et, bien sûr, sur le gâteau de Saint-Jacques-de-Compostelle.

EL PAÍS