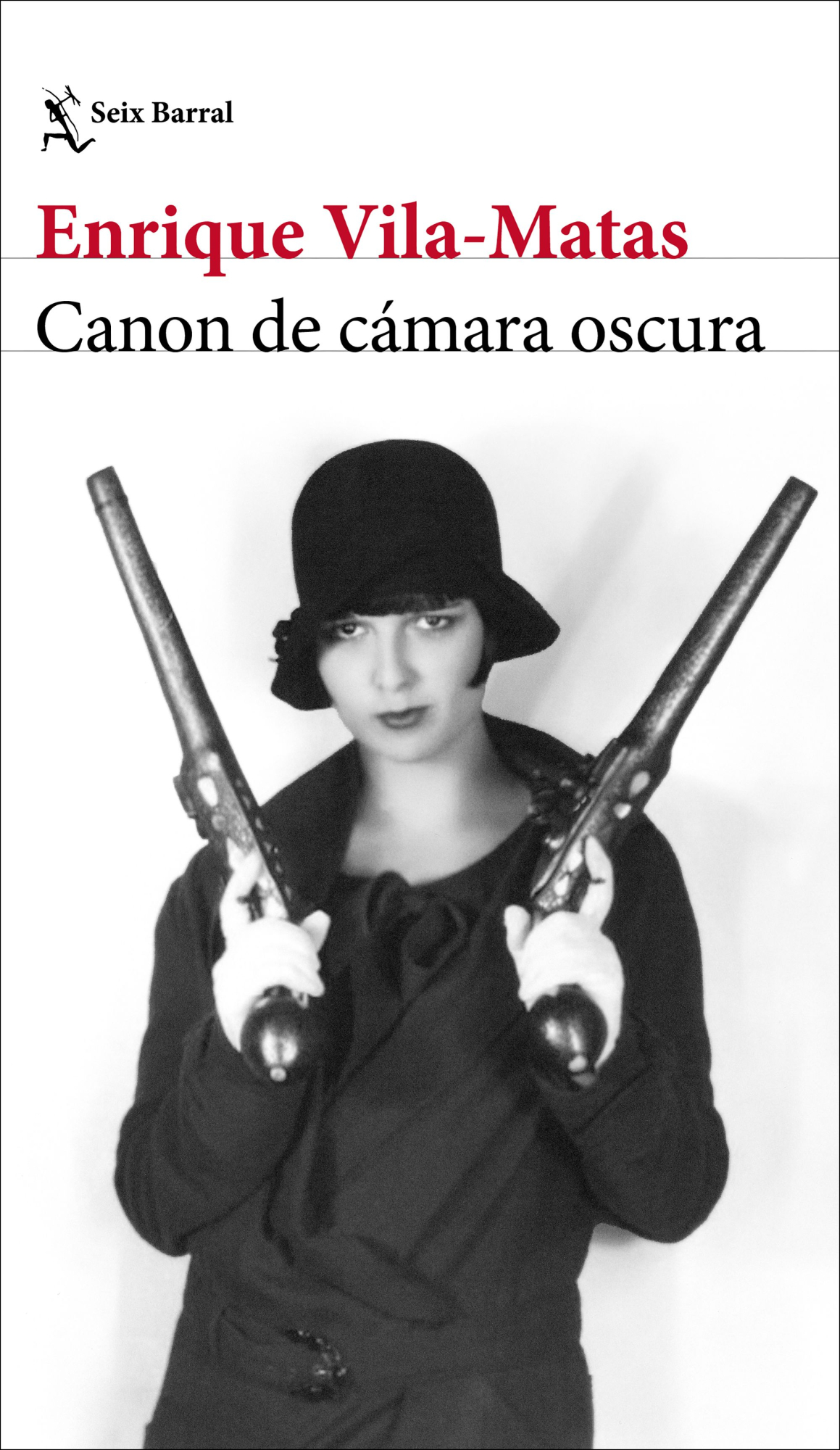

Enrique Vila-Matas revient avec « Darkroom Canon » et un androïde amoureux de la littérature mondiale. Entretien

L'écrivain espagnol revient avec un roman de science-fiction où les androïdes sont l'élément le moins important. Voici sa Camera Obscura Canon.

Les androïdes rêvent-ils de littérature ? Enrique Vila-Matas semble répondre à cette question – paraphrasant Philip K. Dick et le récit dont s'inspire Blade Runner – dans Canon de Cámara oscura, son nouveau roman, où la frontière entre l'humain et l'artificiel s'estompe dans le territoire mouvant de la création littéraire. Si dans Historia breve de la literatura portátil (Histoire abrégée de la littérature portable), Vila-Matas réinventait le canon par l'ironie et l'érudition, et si dans Bartleby and Company il explorait la fascination du silence et le refus d'écrire, il va plus loin dans cet ouvrage : c'est désormais un androïde, Vidal Escabia, qui se charge de raconter et de sélectionner les livres essentiels de son propre canon, après la « Grande Panne d'électricité » qui a plongé Barcelone dans l'obscurité et donné vie à une légion d' androïdes de plus en plus humains.

Spielberg a réinventé le mythe de Pinocchio dans Intelligence artificielle. Photo : Warner Bros.

Et pourtant, Camera Obscura Canon n'est pas un livre de science-fiction, comme l'assure Vila-Matas lui-même : « C'était une prétention à attirer l'attention sur le livre, mais en prévenant qu'il ne s'agissait pas de science-fiction. Rodrigo Fresán, un ami argentin vivant à Barcelone, disait que c'était un livre de science-fiction, qu'il créait la science-fiction. Un nouveau genre. Je crois que je suis d'accord. » Car, au-delà des androïdes qui s'humanisent à mesure que nous lisons, ce nouveau roman-essai est, dans le meilleur style de Vila-Matas, un texte qui aborde les mondes offerts par la lecture, les mondes proposés par l'art de lire.

Des réplicants doués de raison et de savoir lire sont nés dans Blade Runner. Photo : Warner Bros.

Loin d'être un simple recueil de titres, Canon de Cámara Obscura est un artefact littéraire qui dialogue avec tradition et contemporanéité, remettant en question l'obsession des listes et des hiérarchies. La grande réussite de Vila-Matas réside dans le fait qu'il parvient, par son humour et son espièglerie, à offrir au lecteur une leçon magistrale de littérature. Pour y parvenir, il transforme son narrateur androïde en un miroir reflétant à la fois l'héritage littéraire – Kafka, Borges, Beckett, Marsé, Luiselli – et l'incertitude d'un présent dominé par les algorithmes, les fragments et la tentation de l'oubli. Canon de Cámara Obscura est un retour au Vila-Matas le plus littéraire, le plus fragmentaire, le plus délirant et le plus passionnément livresque. Discuter avec Vila-Matas (et surtout le lire), c'est comme rencontrer une voix intelligente, érudite, aimante et divertissante sur les livres : « Je me définissais comme un lecteur de phrases, de livres. Au début, ça m'a mis en colère, mais maintenant je trouve ça merveilleux, car certains lecteurs me disaient qu'ils devaient me remercier pour des livres qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils avaient lus grâce à moi. Bien sûr, j'aurais préféré qu'ils me disent qu'ils me remerciaient pour le livre que j'avais écrit, mais ensuite j'ai commencé à trouver ça formidable, car c'est un projet que je mène avec d'autres. Un projet collaboratif, avec d'autres lecteurs, avec d'autres écrivains. » Et maintenant, il risque de créer son propre canon littéraire, intempestif.

Dans le monde littéraire, l'idée de canon est une obsession. De temps à autre, les médias publient des classements des meilleurs livres : le monde universitaire produit plus de canons que de diplômés. À votre avis, pourquoi cette obsession existe-t-elle ?

La première question qu'on m'a posée à la sortie du livre était de savoir si les canons m'intéressaient vraiment. J'ai répondu : « Non, pas du tout. Les canons ne m'intéressent pas. » Je l'ai dit de la même manière que Juan Marsé lorsqu'on lui a demandé, lors de notre réunion dominicale, s'il était d'accord avec la façon dont la politique était gérée dans la ville. Il a pris la parole pour dire : « Ici, dans cette réunion, nous sommes contre tout. » Cela me semblait une réponse idéale, car il ne faut pas séparer une chose de l'autre. « Tout », et c'était tout. Je pensais que, dans mon approche, j'avais toujours opté pour quelque chose de plus marginal. Loin du célèbre canon de l'Américain Harold Bloom, qui était pour moi une sorte d'absurdité grotesque et ennuyeuse, où il séparait Shakespeare des autres et ignorait les grands écrivains, de toute façon… Je pensais que le livre défendait ce qui n'était pas des canons. C'était une partie cohérente du monde que j'ai essayé de construire dans mes livres.

Ce journal de 71 volumes ne suit ni chronologie ni hiérarchie : comment avez-vous équilibré la tension entre hasard et nécessité dans la sélection et l'ordre des textes ? Quel rôle joue le désordre dans ce livre ?

Un mot important pour moi était le hasard. J'ai sélectionné, ou dit qu'il y avait, 71 livres dans la chambre noire du canon. Mais j'ai découvert les titres des livres au fur et à mesure de l'écriture, et certains étaient surprenants. Je ne me sentais pas non plus obligé d'inclure les livres que j'aimais, car je suis toujours en proie à des doutes. Je sais quels livres m'intéressent plus que d'autres, mais je n'ai pas ressenti cela comme une déclaration de principes. J'ai donc inclus dans le canon les livres que j'aimais vraiment et qui faisaient partie de ce que je prenais au sérieux, sans pour autant inclure certains dont l'absence me porterait préjudice. Au final, il n'y a que 30 ou 35 livres à gagner, car si j'avais fait le canon complet, le livre serait devenu long, et tout y serait très concentré, très bref, très intense. Le problème, c'est qu'il pourrait devenir interminable.

Canon camera obscura Photo : Archives privées

Un canon infini serait presque l’annihilation du canon, n’est-ce pas ?

Le problème avec les listes. C'est pourquoi j'ai limité l'histoire à deux jours où je résume les 35 livres précédents. Je trouve cette manie des listes amusante. D'ailleurs, il y a une liste à Noël, en Colombie, il y a une liste des meilleurs livres de l'année, en Espagne aussi. Ces listes sont toujours incroyablement injustes. Elles sont établies par des gens qui n'ont rien lu, même pas 1 % des livres de l'année. Avant, ce n'était un problème qu'en fin d'année ; maintenant, il y a la liste de l'été, celle de l'été dernier, celle du premier de ce mois. Ici, en Espagne, cette histoire de listes est tout à fait justifiée. Je la trouve justifiée car derrière elle se cache le phénomène éditorial qui consiste à publier continuellement des livres. Alors, quand les listes sortent un mois après l'autre, on ne devrait pas leur accorder le moindre crédit, que mon livre y figure ou non. Cela dédramatiserait tout cet encombrement de listes, ce que Georges Perec adorerait, mais il en rirait certainement.

Le livre défend le fragment. Vous le qualifiez de fissure dans l'édifice totalisant du langage. Quel est le pouvoir du fragment en littérature ?

Je pense que c'est extrêmement important ; c'est la justification du livre. Le fragment est ce qui permet de continuer à parler de ce qui se passe dans un monde si complexe, si changeant et si insaisissable. Je pense que l'échec de Robert Musil, qui a écrit son grand livre, L'Homme sans qualités, jour après jour, réside dans le fait que le livre devient de plus en plus complexe, et qu'il doit s'arrêter lorsqu'il contient trop de pages. Cet échec préfigure ce qui est à venir, à savoir la confusion absolue du siècle dans lequel nous vivons. Il est on ne peut plus clair que la réalité actuelle, ce qui se passe, n'est accessible qu'à travers le fragment. L'autre objectif est de tenter de raconter une histoire qui aborde tout dans sa globalité, et je ne comprends vraiment pas cela. À cet égard, tous les best-sellers qui racontent une histoire se ressemblent, comme aux XIXe et XVIIIe siècles, où, avec un art remarquable, on tentait parfois de couvrir le monde entier en un seul livre. Cela me paraît totalement absurde aujourd'hui.

Et dans votre écriture, que représente le fragment ?

Il est évident que le fragment a une grande influence sur ce que j'écris. Personnellement, j'apprécie beaucoup un livre comme celui-ci – avec 21 fragments – en raison de la liberté que procure le fait de commencer chaque fragment, où je peux dire ce que je veux dès la première phrase. La littérature est aussi un combat pour pouvoir dire ce que l'on a envie de dire, même si on ne le dira jamais.

À un moment donné, le narrateur androïde dit que son professeur, qui était son ancien propriétaire, est « l'un des rares narrateurs courageux que Barcelone ait jamais eu ». Que signifie pour vous un narrateur courageux ?

Cela découle en partie de ce que j'avais lu sur la nécessité pour un écrivain de risquer sa vie comme un torero face à un taureau. Autrement dit, de risquer véritablement sa vie dans ses écrits. C'était la thèse de Michel Leiris, que je médite depuis des années. Et cette idée de courage venait aussi de l'abondance avec laquelle cet adjectif, au début du siècle, était appliqué à notre ami Roberto Bolaño. Je me suis demandé : « Courageux, mais de quelle manière ? » J'étais conscient de son courage personnel, mais pas tellement dans le texte. Et puis, je l'associais aussi à lui, à ces phrases de Bolaño devenues si célèbres…

C'est comme si l'écrivain était un gladiateur qui sautait dans l'arène en sachant qu'il allait perdre, mais qui y sautait quand même. J'aime et j'aime toujours cette phrase. Je citerais aussi quelques vers de Bolaño lui-même, où il parle du désastre de sa vie à Blanes et des refus de tous ses livres par les éditeurs. Il dit : « Ici, j'écris de la poésie au pays des imbéciles, les refus de tous les éditeurs, mais avec Lautaro, mon fils, assis sur mes genoux, ne faisant rien d'autre qu'écrire. Tout cela est très mauvais, mais écrire. Écrire serait alors la dernière chance de survie héroïque sur terre. » Et oui, c'est vrai. J'ai toujours pensé à écrire un texte intitulé « Mais écrire ». Nous savons tous déjà tout ce qui a précédé, mais nous écrivons encore.

Dans cette « écriture sans but », l'image ou la figure de l'échec apparaît, un thème récurrent dans vos livres. Qu'est-ce qui vous attire dans l'échec en littérature ?

Parce que c'est inhérent à la passion pour la littérature et à la tentative de transformer la littérature de notre époque, ce qui est pratiquement hors de portée de presque tout le monde. L'échec accompagne la pratique de l'écriture. C'est un peu drôle, car la première fois que j'y ai pensé, c'était lorsqu'une amie, la professeure Ivette Sánchez, Vénézuélienne d'origine allemande, m'a invitée à une conférence sur l'échec dans son université en Suisse. J'étais pensive ; j'avais l'impression qu'elle me considérait comme un échec si tôt, n'est-ce pas ? Mais pour une raison très sérieuse, je devais me rendre dans une autre ville européenne pour un prix, avec une récompense financière, j'ai fait passer cela avant l'échec. Elle était très contrariée que je n'y aille pas, mais le plus difficile a été de trouver une amie qui veuille assister à cette conférence ; tout le monde s'est senti concerné.

Avez-vous déjà eu l’impression d’être un « échec » ?

Je n'avais jamais entendu le mot « échec » avant de lire Julio Ramón Ribeyro. Ses journaux, qui sont merveilleux, tournent autour de l'échec. Puis j'ai aussi réalisé que le mot « échec » est souvent utilisé par les journalistes sportifs : « Pensez-vous que votre équipe va échouer dimanche ? » Et d'autres choses du même genre. Cela ne me perturbe ni ne m'inquiète. Je comprends que quoi que j'essaie, j'échouerais, même si je tentais quelque chose de minime. Du coup, j'ai le sentiment que si j'avais commencé à vouloir transformer, par mes écrits, la littérature de mon temps, eh bien, je dois admettre que je dois me calmer, car je vois que je n'y parviendrai pas. Et si j'y parvenais, cela me poserait un énorme problème. Donc, tout est en suspens.

« Tu sembles très dominé par la littérature », disent-ils au narrateur, comme si porter trop de livres était une forme de soumission. Ressentez-vous une perte de liberté – ou peut-être son contraire – dans cette vie « possédée » par la lecture ?

Oui, on entend dire : « Tu ne penses qu'à la littérature. » Eh bien non, pas du tout. Quand je pense à la littérature, je vis ailleurs. Il y a des clichés, des attaques, qui disent : « Tu es trop littéraire et pas très humain. » Je joue avec l'ironie parce que mon narrateur, s'il s'humanise, ils le tueront. Il aimerait devenir plus humain, mais il ne le peut pas, car il serait capturé, abattu comme un terroriste. Et ce sont des façons que j'invente pour répondre aux accusations possibles qui surgissent dans la vraie vie, comme : « Tu n'es pas très humain, tu lis tout le temps », comme si on pouvait séparer les deux.

En fait, Camera Obscura Canon est un livre sur les androïdes, même s'il ne traite pas uniquement d'androïdes. Comment était-ce d'écrire dans la peau d'un robot ?

Ce que j’ai le plus souligné en attaquant ce point du livre, c’est que j’ai eu la sensation, en tant que narrateur androïde avec un double esprit, d’éprouver une sensation que je n’avais pas éprouvée jusqu’alors : que je pouvais réellement dire ce que je voulais et penser ce que je voulais.

Mais n’a-t-il pas toujours été libre en tant que narrateur ?

Oui, mais dans ce cas précis, avoir affirmé ma liberté m'a permis de vivre une expérience personnelle : celle de libérer les possibilités de l'esprit originel de l'androïde, fabriqué aux États-Unis. Ayant deux esprits, je pensais pouvoir aboutir à une conclusion en menant une enquête personnelle sur l'origine du langage androïde. Par exemple, les phrases qui ne semblaient pas tout à fait miennes, qui signifiaient peut-être autre chose, qui venaient d'ailleurs, m'ont permis de découvrir de quelle langue provenait l'androïde arrivé sur Terre et qui a commencé à s'humaniser après la panne générale d'androïdes à Barcelone.

Le narrateur dit vivre dans « un monde illisible ». Pensez-vous que l'objectif de ce canon dispersé est de retrouver une certaine lisibilité, ou plutôt de souligner que lire aujourd'hui signifie accepter le chaos et les fragments ?

Il parle de l'illisible et, surtout, de l'indicible. L'indicible est un terme inventé par Marguerite Duras, qui signifiait que dans un moment de chaos total, tout sert d'indicible, et tout est. Et cela pointe la confusion générale. L'indicible est toujours dans l'écrit. Il est dans ce dont nous avons parlé : l'échec. Il est facile de se rendre compte, si l'on y réfléchit un minimum, que nous ne parvenons jamais à dire ce que nous voulons dire. Et c'est pourquoi je trouve très bien que l'auteur du livre ait lui-même écrit auparavant un essai intitulé L'Indicible. C'est l'un des problèmes de la littérature depuis toujours : personne ne veut dire ce qu'il devrait dire.

Un autre thème récurrent de ce livre est la relation entre les écrivains et leur bureau. À tel point que le narrateur se demande s'il n'est pas en train de devenir un bureau qui raconte des histoires.

J'ai trouvé la citation idéale à ce sujet chez John Banville. Il disait que le week-end, il s'ennuyait terriblement parce qu'il devait se faire passer pour un être humain et préférait rester à son bureau, où il avait tout, y compris son esprit et sa créativité. J'ai adoré cette citation, car elle correspondait exactement à ce que je pensais. C'est drôle, car Banville s'ennuie terriblement le week-end, mais je crois qu'il est marié à deux femmes en même temps ; enfin, je ne sais pas, il doit avoir beaucoup à faire le week-end. En tout cas, je suis d'accord avec ce qu'il disait : si on le retire de là, il s'amuse moins, car les possibilités qu'il a d'écrire un livre avec l'imagination et l'intelligence dont il dispose sont immenses. Je ne saurais pas vivre sans imaginer, penser, créer, inventer. C'est le cœur de mon plaisir. En fait, quand je n'écris pas, par exemple dans le bus, j'essaie d'être vraiment méchant avec quelqu'un que je déteste vraiment, si possible un écrivain, pour pouvoir en dire du mal. Et je suis surpris qu'avec tout ce que je pense, imagine et invente chaque jour, j'aie si peu de livres. Bref, mentalement, et encore plus avec le temps, je trouve l'écriture bien plus amusante que le cinéma.

Quel a été le moment le plus drôle lors de l’écriture de Canon of the Camera Obscura ?

Ce qui m'a le plus émue, c'est la découverte de quelques vers de Lope de Vega. J'ai été stupéfaite car ils décrivaient ma façon de structurer le livre, ou mes livres. Mais surtout, la lecture d'un extrait de la Divine Comédie de Dante, qui ressemble à de la science-fiction lorsque le regard de Béatrice et Dante se croise et voyage au-delà de l'espace et du temps. C'est raconté d'une manière qui me semble de la haute poésie, mais qui ressemble aussi à de la science-fiction. De plus, c'est là que je voulais aborder le cœur même du livre, à savoir l'amour éternel, l'amour qui dure toute la vie ; on le sent dans le livre.

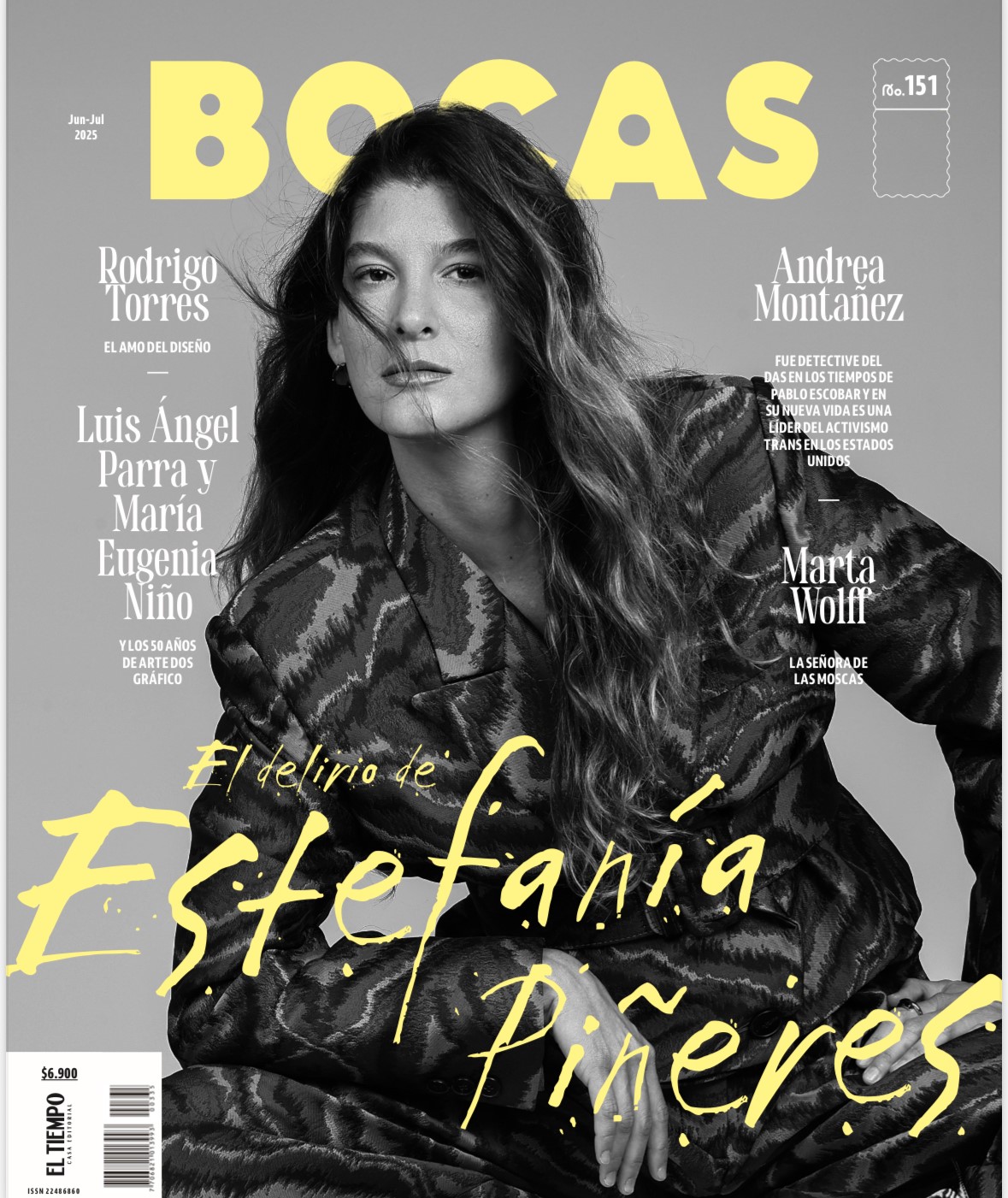

Recommandé: Estefanía Piñeres et Delirio

Couverture du magazine Bocas avec Estefanía Piñeres. Photo: Hernán Puentes / Bocas Magazine

eltiempo