¿Qué verdad para la polis?

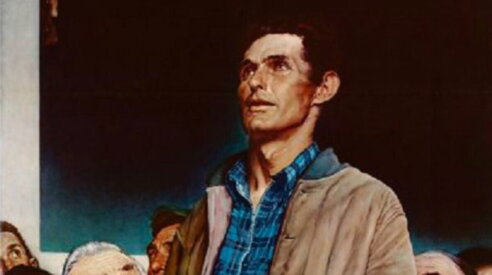

"Libertad de expresión", de Norman Rockwell, publicado en el Saturday Evening Post, 20 de febrero de 1943.

¿Qué es la verdad? /3

Así, los pensadores posliberales se rebelan contra los "dioses débiles" de la sociedad abierta. Pero hay un malentendido: Popper no teoriza sobre una sociedad "completamente abierta". Combatir el autoritarismo sin ceder al relativismo.

Sobre el mismo tema:

Flavio Felice es catedrático de Historia de las Doctrinas Políticas en la Universidad de Molise. Su artículo continúa la serie de verano de Il Foglio dedicada a la verdad. Cada semana, un autor diferente examinará este concepto fundamental desde la perspectiva de una disciplina específica: derecho, matemáticas, astrofísica, economía, política, información o teología. " La verdad en la práctica", de Michele Silenzi, se publicó el 15 de julio, y "La verdad en el foro", de Giovanni Fiandaca, el 22.

¿Tiene sentido hablar de verdad en política, o acaso la "realidad efectiva" con la que se mide la política no tiene nada que ver con la verdad? Y, sin embargo, ¿hablar de verdad en política implica caer instantáneamente en el moralismo? Bueno, me pregunto si estas preguntas son cruciales e inevitables, preguntas que la gente de todo el mundo siempre se ha planteado, o más bien problemas vanos, "egoísmo disfrazado de sofisterías". Quizás ambas respuestas sean ciertas, y el destino de todo el debate dependa de la idea de verdad que cultivemos al movernos en el ámbito de la política. En este sentido, es necesario aclarar de inmediato que, en este campo específico, nos ocupamos de convicciones morales y de la búsqueda de la verdad práctica, cuyos métodos de investigación son tan diferentes de los teóricos como de la certeza científica.

En el mismo momento en que nos planteamos la pregunta por la verdad, nos exponemos al riesgo de quedar atrapados en la jaula del fundamentalismo, de ser encasillados en la categoría de quienes, en nombre de su propia cosmovisión subjetiva, pretenden estandarizar lo estandarizable. Y cuanto más fuerte sea la verdad reconocida y propuesta, mayor será el riesgo de ser «refutados, burlados y despreciados» o, en el mejor de los casos, como afirmó el Papa León XIV en su primera homilía a los cardenales electores el pasado 9 de mayo, «tolerados y compadecidos».

Por otro lado, ¿cómo negar que, en nombre de alguna verdad, siempre se han cometido las peores atrocidades de la historia, y que, en nombre de una verdad tan cacareada, a tantos se les ha negado su dignidad como seres humanos? Aquí surge un tema de gran actualidad, particularmente debatido en Occidente y, en especial, en Estados Unidos, donde los defensores de la democracia liberal, tanto del liberalismo clásico como del progresista, se enfrentan a los teóricos del llamado posliberalismo, quienes tienen un firme punto de referencia en Patrick J. Deneen, de la Universidad de Notre Dame. Las dos tradiciones liberales son prácticamente polos opuestos, pero, en el contexto específico del debate sobre el futuro de la democracia liberal, los liberales clásicos y los progresistas parecen cada vez más rodeados y amenazados por el posliberalismo, y unidos por la necesidad de defender y seguir promoviendo los principios de la «sociedad abierta», aunque ambas tradiciones difieren en algunos aspectos importantes. Como señala el ensayista N.S. Lyons (un seudónimo), autor de The Upheaval, un boletín de Substack, escribió: “Durante ocho décadas, la vieja élite, tanto de izquierda como de derecha, ha estado unida por su prioridad común: la sociedad abierta y sus valores”.

El ensayo de Lyons, "American Strong Gods. Trump and the End of the Long Twentieth Century", publicado el 13 de febrero, constituye una interesante y controvertida contribución al debate, que nos ayuda a comprender cómo la cuestión de la verdad —entre las pasiones más intensas imaginables— sigue siendo un tema crucial en política. Más allá de respaldar las tesis de Lyons, creo que es útil, especialmente para los defensores de la sociedad abierta como yo, profundizar en la esencia de los argumentos de quienes hoy teorizan sobre el declive definitivo del sueño de una sociedad abierta y global. Los teóricos posliberales imaginan una sociedad cerrada y comunitaria, y por ello, en su opinión, una sociedad con mayor solidaridad interna, imbuida de valores sólidos y pasiones apasionadas por las que las personas estarían dispuestas a sacrificarse incluso a sí mismas. Una sociedad decididamente más sólida, por lo tanto, porque está protegida por "dioses fuertes", en comparación con las sociedades abiertas presididas por "dioses débiles".

El razonamiento de Lyons se basa en una consideración histórica: el espíritu del siglo XX, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos que la acompañaron, se caracterizó por un «nunca más», abrazado por las élites políticas y culturales occidentales, hacia los sólidos valores que habían sustentado la abominación totalitaria. Un «nunca más» que, por razonable y comprensible que fuera, se transformó en una «obsesión totalizadora» que terminó negando cualquier pasión profunda y anhelo moral dirigido a la búsqueda de la verdad . Recurriendo a la interpretación morfológica del liberalismo de Michael Freeden, nos encontramos ante la quinta capa temporal (M. Freeden, Liberalismo, Rubbettino, 2023). Los principales acusados en este juicio hipotético contra la sociedad abierta son Karl Popper y Theodor Adorno , culpables de haber convencido al establishment posterior a la Segunda Guerra Mundial de que la principal causa del autoritarismo y el totalitarismo era la "sociedad cerrada". Aquí entra en juego otro autor de gran importancia en el debate público estadounidense, el teólogo Russell Ronald Reno, actual director de la influyente revista First Things, fundada por el padre Richard John Neuhaus, quien, junto con Michael Novak y George Weigel, irónicamente, contribuyó significativamente a abrir la doctrina social de Juan Pablo II a las exigencias del liberalismo anglosajón clásico y a esa peculiar corriente del pensamiento social estadounidense que Novak solía definir como whig católico.

En un libro de 2019, El regreso de los dioses fuertes: nacionalismo, populismo y el futuro de Occidente (Regnery Gateway), Reno define este ideal de una "sociedad cerrada" como ese tipo particular de sociedad caracterizada por los llamados "dioses fuertes", es decir, creencias y afirmaciones de verdad firmes, códigos morales sólidos, vínculos relacionales sólidos, identidades comunitarias sólidas y vínculos con el lugar y el pasado; en definitiva, escribe Reno, todos esos "objetos de amor y devoción humanos, las fuentes de pasión y lealtad que unen a las sociedades".

En este punto, Reno y Lyons coinciden en que, tras la Segunda Guerra Mundial, se había extendido una cultura particularmente hostil a esas pasiones fuertes, consideradas peligrosas porque se las consideraba la base del fanatismo, la opresión, el odio y la violencia: la fe, la familia y la nación, esencialmente los equivalentes de nuestro propio "Dios, patria y familia", eran consideradas sospechosas y juzgadas como precursoras del regreso del fascismo inmortal.

En este punto, en lugar de los "dioses fuertes", considerados peligrosos y, por ello, dignos de ser expulsados de la ciudadela liberal-democrática, aparecen los llamados "dioses débiles", como la tolerancia, la duda, el diálogo, la igualdad y el bienestar consumista. Estos son elevados al rol de defensores de una sociedad abierta, como promotores de un sistema político, económico y cultural capaz de abrir mentes, relativizar verdades y debilitar vínculos. En resumen, comunidades como familias, iglesias y naciones no son más que tribus, y los ideales fuertes no son más que los remanentes de una cultura tribal de la que se ha vuelto necesario distanciarse para evitar el eterno descenso al abismo del fascismo .

Para concluir esta breve exposición de posturas tan radicalmente hostiles a la sociedad abierta, cabe destacar que el núcleo de la propuesta posliberal pone en tela de juicio tres pilares de las democracias liberales: el progresivo desmantelamiento de las fronteras y la consiguiente deconstrucción de la noción de soberanía nacional; la consolidación de políticas funcionalistas postideológicas; y la hegemonía del orden internacional liberal. Lo más interesante de esta crítica radical de la derecha a la noción de sociedad abierta, y que resalta cierta ironía, es que también es compartida en parte por cierta izquierda y por aquellas corrientes de pensamiento que atribuyen al neoliberalismo, sea lo que sea que este signifique, la responsabilidad de todas las atrocidades de los últimos ochenta años .

Con un tono orgulloso y satisfecho, Lyons afirma que el sueño de la "sociedad abierta" no se ha hecho realidad, por la sencilla razón de que "los dioses fuertes se negaron a morir", y hoy presenciamos el regreso de arquetipos como el "héroe", el "rey", el "guerrero" y el "pirata". Figuras todas que niegan los fundamentos mismos del "pacto de suicidio colectivo de las democracias liberales occidentales". Concluye: "El populismo actual es más que una simple reacción a décadas de traición de la élite y mal gobierno (aunque también lo es); es un deseo profundo, reprimido y tumultuoso de acción largamente postergada, de liberarse del letargo asfixiante impuesto por el gerencialismo procedimental y luchar apasionadamente por la supervivencia colectiva y el interés propio".

Está claro que el gran enemigo de esta corriente de la derecha estadounidense que se opone a la sociedad abierta y a la democracia liberal, incluso antes que la izquierda, es precisamente ese neoconservadurismo que ha abrazado plenamente los principios de la sociedad abierta. El gran enemigo es el cuckservador, un conservador débil, aunque la traducción literal sea mucho más insultante. Como me explicó un querido amigo estadounidense, el cuckservador es un conservador dispuesto a dejar que otros hagan lo que quieran; en resumen, un conservador que, de palabra, dice estar en contra de la izquierda, pero luego, en la práctica, la apoya.

En este punto del debate, podemos intentar extraer conclusiones y retomar el tema de la verdad en política, del que partimos. El posliberalismo presenta una caricatura de la sociedad abierta de Popper, cuya crítica, cabe recordar, se orienta hacia el racionalismo positivista, reconociendo la deuda del Occidente liberal con el cristianismo. Sobre este punto, les remito a la obra de Dario Antiseri, Karl Popper. Protagonista del secolo XX, Rubbettino, 2002. El filósofo vienés ciertamente presentó la sociedad abierta y la democracia liberal como incompatibles con el dogmatismo.

Sin embargo, siguiendo un camino bastante similar al de Norberto Bobbio , según el cual surge una pregunta irreprimible en el ser humano cada vez que alguien pronuncia la frase «Dios ha muerto», Popper no somete la sociedad abierta al escepticismo y, en el plano moral, no cree en absoluto que las normas morales deban ser repudiadas, sino más bien criticadas y debatidas , ya que nadie tiene derecho a erigirse en magistrado de las ideas. En este sentido, el verdadero enemigo de la sociedad abierta de Popper es la pretensión absolutista que potencialmente une a progresistas y reaccionarios, en nombre del conocimiento exclusivo de una dirección hipotética de la historia, y no la presencia de fuertes pasiones que tienen el mérito de animar el debate en la esfera pública.

Contrariamente a lo que afirman los teóricos posliberales, el principio democrático liberal de Popper se justifica por el hecho de que las instituciones de una sociedad abierta permiten la coexistencia de una pluralidad de ideales dentro de la misma comunidad; podría decirse que las mismas personas que se reconocen como miembros de una comunidad conservan su dignidad de personas libres. Así, la justificación de una sociedad abierta y de la democracia liberal, como escribe Rocco Buttiglione en «Sula verità soggettiva. ¿Existe una alternativa al dogmatismo y al escepticismo?» (Rubbettino, 2015), parece ser una consecuencia del principio personalista, cuya conexión con la tradición cristiana es indiscutible . Además, la sociedad abierta de Popper, como ha escrito Antiseri, es cualquier cosa menos una sociedad «abierta», sin ley y anárquica, sino más bien una sociedad en la que las normas pueden someterse a un análisis racional que permite un proceso pacífico de revisión de las propias normas, mediante el ensayo y error: problemas, conjeturas, refutaciones. En resumen, el objetivo polémico de Popper no es la búsqueda de la verdad, sino más bien la afirmación de que ésta puede ser deducida de una vez por todas por la razón, yendo más allá de ese límite que la proyectaría al reino de la razón totalitaria. Volviendo, pues, a la pregunta inicial: ¿tiene sentido hablar de verdad en política? Solo podemos responder especificando el tipo de verdad al que nos referimos al abordar asuntos políticos .

Dado que no podemos pretender imponer a ningún campo del conocimiento un grado de certeza superior al suyo propio —una suerte de subsidiariedad epistemológica—, tampoco estamos autorizados a imponer al campo político una certeza derivada de otro campo, ya sea científico o religioso. En resumen, no podemos reducir las decisiones políticas ni a la certeza científica (siempre relativa) ni a la certeza religiosa (subjetiva). Las decisiones políticas se forman con base en el método propio de la política: la discusión crítica, el intercambio constante entre conciencias libres y responsables .

La verdad práctica, aquella que concierne al ámbito político, es una certeza que deriva de la opción más cercana a nuestra idea de verdad, aquella que asume el mayor grado de probabilidad (verosimilitud), en una situación dada en la que la elección se nos impone, impostergable. Desde esta perspectiva, la verdad es, ante todo, un encuentro ; el encuentro con la realidad y con el otro que define sus contornos, mortificando el espíritu faraónico de omnipotencia; es un encuentro con la persona del otro, con sus certezas, dudas y pasiones profundamente personales; es un encuentro que ocurre en un tiempo y lugar específicos y adquiere la cualidad de ese tiempo y lugar. Buttiglione escribe: «Lo que no sucede en el momento presente puede suceder en un momento posterior, y quienes verdaderamente aman la verdad deben evitar volverla odiosa imponiendo violentamente un asentimiento falso».

Reconocer la calidad relativa de la verdad práctica o moral revela las trampas que siempre han amenazado al homo democraticus y resalta la importancia de esos "genios invisibles" —filosofía, filología, historia (Enzo Di Nuoscio, I geni invisibili della democrazia. La cultura umanistica come presidio di libertà, Mondadori, 2022)— que sirven como centinelas apostados en los bastiones ideales de la ciudadela democrática, que, por definición, es un lugar "abierto" y, por lo tanto, expuesto a las amenazas de sus numerosos enemigos. La famosa máxima de San Agustín: " In te ipsum redi, in interiore homine habit veritas " (Vuelve a ti mismo, la verdad habita en el hombre interior [De vera religione, XXXIX, 72]) nos dice que la verdad práctica, aquella que concierne al ámbito político, atraviesa los tiempos y lugares de la vida, se encarna en los encuentros que tenemos, en las personas que amamos y en los errores que cometemos; Es tan cierto porque me concierne a mí, y sólo a mí, y es tan relativo porque puede evolucionar y desarrollarse de manera cada vez más auténtica gracias al encuentro con el otro.

Más sobre estos temas:

ilmanifesto