Misterios y placeres de la noche

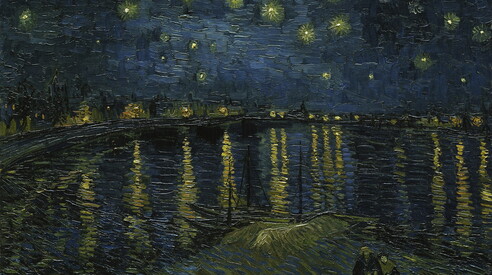

La perspectiva de Pascoli en «Notte dolorosa» y la de «La noche estrellada sobre el Ródano» de Van Gogh: de los límites de la vida cotidiana a la inmensidad del universo.

En poesía, pintura y arte, la noche parece una oportunidad para la autoobservación privilegiada, el lugar de esa soledad que, al refugiarse en la interioridad, abre la compañía más intensa. La hora en que el deseo alza el vuelo. Chopin, Saba, centenario de la publicación de "Atardecer en un día festivo".

“Dulce y clara es la noche y sin viento, / Y quieta sobre los tejados y entre los jardines / La luna descansa”, escribe Giacomo Leopardi en uno de los íncipits más bellos conocidos en nuestra literatura, esbozando una imagen que resuena en toda su poesía y encuentra reflejos en innumerables otros autores. La noche —un presagio de serenidad pero también de inquietud, de descanso pero también de trepidaciones subterráneas— siempre ha sido una especie de puerta entreabierta al misterio del ser humano y su existencia , al deseo que lo anima, al silencio que contrasta con las actividades de sus acciones, a sus preguntas más profundas. “¿Qué haces, luna, en el cielo?”, escribió el poeta de Recanati, planteando una pregunta que sigue resonando en el hombre de todos los tiempos: “¿Para qué tantas antorchas? / ¿Qué hace el aire infinito, y esa profunda / Infinita serenidad? ¿Qué significa esta / inmensa soledad?”

Quizás no sea casualidad que una imagen nocturna abra las primeras páginas de todo el Zibaldone (“Era la luna en el patio”…) y luego acompañe al autor hasta el umbral de sus versos más inolvidables, como aquellos en los que invoca la “Noche plácida, y modesto rayo / De la luna que cae”, aquellos en los que se vuelve hacia las “Vagas estrellas de la Osa…” o aquellos en los que confía, en una atmósfera oscura, sus dolorosos recuerdos (“Oh graciosa luna, recuerdo…”). Las horas nocturnas —cuando “todo en el mundo está en reposo”— son una presencia constante en la poética de Leopardi, como lo demuestran las anotaciones que el autor inserta ocasionalmente sin previo aviso en sus escritos, atrayéndonos al aquí y ahora de su esfuerzo creativo: “El crujido nocturno de las veletas que atraen el viento”; y en otro lugar: “Viendo a la luna viajar conmigo”. Son momentos capturados para siempre en instantáneas rápidas, notas sencillas que fomentan la empatía y casi nos hacen sentir como si estuviéramos allí con él, en su escritorio o en los momentos previos a dormir: "Oigo el reloj de la torre sonar desde mi cama. Recuerdos de esas noches de verano cuando, de niño, dejado en la cama en una habitación oscura con solo las contraventanas cerradas, entre el miedo y el coraje, oía las campanadas de cierto reloj".

Para Leopardi, las descripciones de la noche son "extremadamente poéticas" porque "al confundir los objetos, la mente sólo concibe una imagen vaga de ellos".

De vertiginosa profundidad es la imagen del atardecer en que, en su habitación, escucha el canto de un transeúnte que viene de la calle, "desvaneciéndose poco a poco", inmortalizándolo como una presencia significativa en los versos —publicados hace exactamente cien años— que cierran La será del dì di festa . De hecho, durante la misma época, señala: "Mi dolor al oír, tarde en la noche tras el día de alguna festividad, el canto nocturno de los campesinos que pasan". En una época no muy lejana a la nuestra, en la que los hombres experimentaban una relación más estrecha con la naturaleza circundante, la llegada de la oscuridad fue captada con precisión por los poetas, registrando el avance imparable de las sombras ("Habiéndose apagado el rayo del día en el oeste, (...) He aquí que la noche se turba, y la apariencia del cielo se oscurece", escribe de nuevo) y capturando la esquiva transición entre la luz y la oscuridad. El soplo del viento, un eco lejano, el sonido de pasos se convierten, en el delicado y majestuoso escenario de la noche, en algo más que su significado habitual. El propio Leopardi nos lo explica: «Las (...) descripciones de la noche (...) son extremadamente poéticas, porque la noche, al confundir los objetos, la mente solo los concibe como una imagen vaga, indistinta e incompleta » (28 de septiembre de 1821). La oscuridad que avanza es un momento de evocación sin igual, en el que el sujeto se encuentra más intensamente en presencia de la inmensidad que lo rodea y la percepción de las cosas parece volverse más densa y vibrante. En poesía, pintura y arte, la noche parece una oportunidad para la autoobservación privilegiada, el lugar de esa soledad que, plegada en la interioridad, revela la compañía más intensa.

Acompañada por el silencio, la noche concede mayor protagonismo a los pensamientos, favoreciendo una inmersión en uno mismo, hasta entonces desconocida, mientras que el carácter etéreo que asumen las cosas en la penumbra las envuelve de misterio: es algo similar a lo que ocurre en la forma musical del Nocturno, concebido por John Field a finales del siglo XVIII pero llevado al desarrollo absoluto por Frédéric Chopin: el carácter crepuscular de sus partituras se convierte en una oportunidad para una introspección que sólo la oscuridad de las sombras –apartando de la vista lo que está lejano– puede fomentar, permitiendo al compositor indagar, como a la luz tenue de un hogar, en los rincones más ocultos de sus propios sentimientos.

El carácter crepuscular de las partituras de Chopin se convierte en una oportunidad para una introspección que sólo la oscuridad puede fomentar.

Incluso en los textos más antiguos, el asombro que inspira la oscuridad encuentra una expresión admirable, como en un famoso pasaje de la Ilíada, donde Héctor y Áyax interrumpen su duelo precisamente por la llegada de la oscuridad: «Que descansen nuestras armas y cese la contienda. Lucharemos de nuevo hasta que las Parcas nos dividan y concedan la victoria completa a uno u otro. Ahora cae la noche, y de la noche ninguna razón puede ser quebrantada». El descenso de la oscuridad resalta el misterioso «devenir» de la realidad, y la noche —violada por el hombre contemporáneo con sus luces artificiales, pero percibida como sagrada y, por lo tanto, religiosamente respetada por las civilizaciones antiguas— obliga a todos a detenerse ante la soberanía de la naturaleza. El ocaso (como, desde tiempos prehistóricos, la salida del sol) se convierte en signo del misterio que rige el destino del mundo y ante el cual el hombre sabe que debe inclinarse. Quizás esto explique la reiterada atención en los poemas homéricos a la fórmula que cierra más de una escena: «El sol se puso, y las calles se cubrieron de sombras». De manera similar, en el poderoso y algo contenido inicio de la Odisea, Telémaco, tras los inesperados acontecimientos que lo han llevado al umbral de la edad adulta, se retira a su habitación a dormir, pero llena el silencio con sus pensamientos turbulentos: su diálogo con Atenea, su invitación a asumir la responsabilidad, su deseo de zarpar (en el mar, pero, metafóricamente hablando, en la vida) en busca de su padre: «Y allí, toda la noche, envuelto en suave lana, Telémaco pensó en su corazón en el viaje que la diosa le había sugerido». Una vez más, la noche —tanto tenue como dramática— se convierte en el centro de un diálogo interno, de una reconciliación consigo mismo.

Entre vítores y agitación, quietud y angustia, el arte y la literatura nos revelan la noche en sus más diversas formas, en su identidad polimórfica, siempre cambiante, pero siempre irresistiblemente fascinante: «Me vuelvo / hacia la noche sagrada, inefable / misteriosa», escribe Novalis. Es fácil, entonces, que la mente regrese a la secuencia, a la vez dolorosa y dulce, del Hombre Sin Nombre de Manzoni, quien, tras conocer a Lucía, se retira —casi víctima de un bien desconocido— a su habitación «con esa vívida imagen en la mente, y con esas palabras resonando en sus oídos», tan poderosas ahora que «todo parecía cambiado». La oscuridad en la que está inmerso, “revolviéndose furioso en la cama”, acoge la presencia oxímoron de esa “rabia de arrepentimiento” (“¿Pido perdón? ¿A una mujer?”) que lo priva de cualquier posibilidad de descanso, o al menos de distracción, obligándolo a fijar su mente (curiosamente la misma expresión que aparecía en Homero) en la figura, llena de fragilidad y fuerza a la vez, de la muchacha que está provocando su conversión radical.

Literatura y soldados en las trincheras: Mario Rigoni Stern observa cómo el firmamento se convierte en un vínculo inesperado con afectos lejanos

¿Cómo no recordar, en un momento cercano, la noche que se convierte en escenario de dramáticos episodios de guerra, como la «noche entera / arrojada junto / a un camarada / masacrado», vívidamente descrita por Ungaretti, que sin embargo se transforma en ocasión para un repentino contraste caravaggesco con el apego a la vida («Escribí / cartas llenas de amor») y con la posibilidad de reconocer con mayor claridad la propia identidad como ser humano («En esta oscuridad / con mis manos congeladas / distingo / mi rostro»)? Conmovedor, en ese contexto, es el contraste entre la noche silenciosa, interrumpida por breves descansos para los soldados en las trincheras, y la posibilidad, en esos mismos momentos, de renovar la esperanza, como en el pasaje donde Mario Rigoni Stern observa el firmamento formando inesperadamente un vínculo con seres queridos lejanos: «Las estrellas que brillan sobre esta cabaña son las mismas que brillan sobre nuestros hogares». Son instantes fugaces pero capaces de dejar huella, situando a la humanidad y sus limitadas, a veces irracionales, experiencias ante el horizonte infinito del ser: “El cielo estaba estrellado y centelleante”, escribe Dostoievski en Noches blancas , “tanto que, tras contemplarlo, uno se preguntaba involuntariamente si hombres irascibles y coléricos podrían vivir bajo semejante cielo”.

La noche es un momento que parece, para utilizar las palabras de Clemente Rebora, “velar el instante” donde reside el acontecimiento de la poesía.

Lejos de ser un vacío, el silencio se convierte en el contexto donde las cosas se manifiestan con todo su esplendor. Es en la noche cuando Fernando Pessoa percibe "una diferencia en el alma / y un sollozo vago", quizás el surgimiento de lo que Umberto Saba llamaría "nostalgia aguda / lacerante", en una especie de epifanía inusual de la realidad: "En el cielo azul todas las estrellas / parecen permanecer como esperando", escribe Giovanni Pascoli en un sugerente verso. En el poema titulado Imitación, Saba también ofrece una descripción de la hora del ocaso ("El azul se desvanece en un azul estrellado. (...) La luna aún no ha nacido, nacerá / tarde") y en ese mismo instante percibe el surgimiento de una claridad inesperada: "Y en mí nace una verdad / dulce de repetir". Es al anochecer cuando las cosas —incluso las aparentemente intrascendentes— cobran intensidad, ofreciendo a quienes están dispuestos a detenerse a experimentar la densidad del momento, la profundidad de cada instante, la profundidad desconocida de la realidad circundante. Nada es ordinario para quien ha experimentado la profundidad de la visión, como Saba aclara: «Me siento junto a la ventana y miro. / Miro y escucho; pero en esto reside toda / mi fuerza: mirar y escuchar». La noche es un momento que parece, en palabras de Clemente Rebora, velar por el instante: la posibilidad de captar —en la ruptura del frenesí que acompaña a las horas del día— el valor de instantes aparentemente ordinarios, como el capturado en los versos de Angelo Poliziano: «La noche que nos oculta cosas / regresó sombreada por un manto estrellado, / y el ruiseñor bajo sus amadas ramas / repitió cantando su antiguo lamento». Es precisamente aquí donde la poesía entra en juego, como una mirada que penetra la apariencia, ofreciendo a la atención la oportunidad de ahondar —en palabras de Montale— en «silencios en los que las cosas / se abandonan y parecen estar cerca / de traicionar su secreto último» o la posibilidad de ser sorprendido —como afirma un incisivo verso de Mario Luzi— «presente en este momento del mundo».

He aquí, pues, la intensidad sin precedentes con la que Pascoli, al volver a casa al anochecer, escucha en la creciente oscuridad el canto de los pájaros (“Oí esas / voces en las sombras, en el silencio, claras; / y me pareció el zumbido de las estrellas”) o el grito del autillo nocturno que se superpone con la marcha de los carros por el camino (“Un gorjeo de no sé qué torre. / Es medianoche. Se oye un doble ruido de pisadas / que pasa. Hay en las calles lejanas / un rodar de carros que se detiene”). Y, finalmente, la quietud de las “constelaciones taciturnos” pone fin a las agitaciones del día: “El día estaba lleno de relámpagos; / pero ahora vendrán las estrellas, / las estrellas silenciosas”. Pero aún más sorprendente, en la "noche negra como la nada" de Pascoli, es la ocurrencia, por así decirlo, de un salto vertical, vertiginoso y repentino: en el corazón silencioso de la oscuridad (mientras "las aguas, las montañas, los páramos duermen") el gran silencio es repentinamente perforado por una voz maternal ("un canto / (...) de una madre, y el movimiento de una cuna"), y es allí donde la mirada -con la misma perspectiva observada en La noche estrellada sobre el Ródano de Van Gogh, pintada solo tres años antes- se desplaza inmediatamente del borde de lo cotidiano a la inmensidad del universo, con un gesto que crea un vínculo inesperado y profundo entre estas dos dimensiones: el niño "llora; y las estrellas pasan lentamente".

Más sobre estos temas:

ilmanifesto