De los clásicos al moralismo. Tres palabras tan pomposas como pavos que matan la literatura.

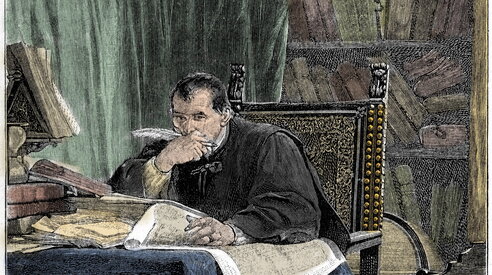

En la carta a Vettori, Maquiavelo escribe sobre entrar en “las antiguas cortes de los hombres antiguos, donde […] no me avergüenzo de hablar con ellos” (Getty Images).

"Compartir", "relevancia", "sentido crítico". Así, la enseñanza humanística en las escuelas se transforma en activismo. Con el debido respeto a Maquiavelo, quien conversó a solas con los "viejos".

La expresión «palabras pavo» proviene de una carta de Pirandello a Telesio Interlandi de 1924 , que descubrí leyendo «A futura memoria » de Sciascia, que la cita. «Bendito sea nuestro país», escribió Pirandello, «donde ciertas palabras se pavonean por las calles, gorgoteando y desplegando la cola, como pavos». Tras muchos años de experiencia en el ámbito escolar, y en concreto en la enseñanza de la literatura, me parece observar que la forma de hablar y escribir está llena de estas palabras pavo, que a menudo son meros atajos mentales, y que son recibidas con aquiescencia incluso por quienes, si se les diera tiempo para reflexionar, probablemente acabarían ofendiéndolas. Pirandello observó inmediatamente que «siempre se ha visto que algo bueno solo llega cuando [...] uno se acerca con sencillez pero con determinación a estas palabras, que al instante huyen, dispersándose aquí y allá, con la cola baja y lívidas de miedo». No soy tan optimista. Pienso en estas palabras, que, sobre todo cuando las usan fanáticos, no se ven afectadas por el miedo ni la vergüenza, ni parecen estar a punto de retirarse. Pero intentémoslo.

* * *

Quizás hayas oído hablar de una carta que Nicolás Maquiavelo escribió a su amigo Francesco Vettori, contándole sobre su vida como exiliado en su patria. Maquiavelo pasaba sus días, en parte leyendo cosas ligeras que hoy consideraríamos muy pesadas (como Dante o Petrarca, o alguno de esos poetas menores, como Tibulo u Ovidio), y en parte en compañía de amigos, jugando al azar. Luego, al anochecer, «me pongo ropas reales y cortesanas; y, vestido apropiadamente, entro en las antiguas cortes de los hombres antiguos, donde [...] me alimento de ese alimento que es solo mío y para el que nací; donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles las razones de sus actos; y ellos, con su humanidad, me responden».

Claro, bromeo. Esta no es solo la carta más famosa de Maquiavelo, sino también una de las pocas páginas de prosa que, podría aventurarse, casi todos los escolares italianos se han visto y se verán obligados a reflexionar durante unos minutos de sus vidas. Sin embargo, no sé si los análisis textuales que se ofrecen en los libros de texto y en las explicaciones en clase consideran suficientemente que aquí Maquiavelo dice, en esencia, que los placeres del intelecto se disfrutan en soledad . Mientras otros —los amigos de la taberna, los peticionarios— permanecen fuera, el lector mantiene un diálogo solitario con el libro que tiene delante.

Así pues, si tratamos de sacar una moraleja de esta fábula, la leemos no para entrar en contacto con seres humanos que ya están cerca de nosotros, ni siquiera para fortalecer nuestra relación con ellos, sino para cultivarnos a través de la sabiduría, la inteligencia y el gusto de los mejores entre los seres humanos del pasado .

Aunque muchos de nosotros quizá compartamos, quizá con algunas distinciones, un punto de vista de este tipo, parece evidente que la educación humanística contemporánea la mayoría de las veces toma un camino completamente diferente , tanto en términos de sustancia como en las formas de su transmisión.

En esencia, es evidente que las "cortes de los hombres antiguos" han perdido gran parte de su atractivo , y que los objetos culturales con los que nos nutrimos —no solo libros, sino también, y sobre todo, películas, canciones, series de televisión y videojuegos— pertenecen principalmente al presente. Esto es especialmente cierto si hablamos de quienes trabajan en el ámbito educativo; o, de forma más general, si hablamos de personas que no son intelectuales profesionales . En cuanto a los métodos de transmisión, y este es el punto que más me interesa, me parece haber observado que el modelo maquiavélico —que fomenta el consumo solitario de libros— ha sido suplantado por un modelo exactamente opuesto, que fomenta, sobre todo, el compartir (esta es la primera de nuestras palabras clave).

En el ámbito público, esto es tan obvio que podemos saltarnos la lista habitual: salones, festivales, lecturas públicas, presentaciones de libros a las que se asiste por cortesía o con el mismo espíritu que quienes pasean y miran escaparates . Y en los últimos años, se ha sumado naturalmente la conversación continua en redes sociales , con páginas de Instagram y TikTok que promueven la lectura, estrellas del pop como Dua Lipa incluso tienen una columna donde reseñan libros, invitan a autores y participan en conversaciones aún más interesantes. En un mundo tan extrovertido, no sorprende que incluso el consumo cultural serio termine definiéndose como una actividad social y dialógica, en lugar de una actividad para practicar en soledad; y que se "hable" de los libros en lugar de leerlos .

Quizás esta tendencia hacia la extroversión sea menos evidente en el ámbito escolar ; pero cuando estudio libros de texto, observo que quienes "practican" los textos, que a menudo son profesores, y además excelentes, tienden a dar mucha más importancia que antes a la discusión con sus compañeros, una vez que terminan de leer esta o aquella antología. "¿Crees que, al escribirle a Vettori, Maquiavelo pretendía usarlo para reencontrarse con la familia Medici? Coméntalo con tus compañeros y escribe un relato de mil palabras sobre las diversas posturas que surgieron en la discusión". A menudo, de acuerdo con los métodos de enseñanza modernos, la discusión se organiza en forma de debate , que —cito la definición de la IA— "implica una confrontación estructurada entre dos equipos sobre un tema específico, en la que cada equipo argumenta a favor o en contra de una postura. El objetivo es desarrollar las habilidades argumentativas, de pensamiento crítico y de comunicación de los estudiantes". A veces, se descarta por completo la mediación del texto y el ejercicio se convierte en una tarea práctica: «Organiza una exposición basada en el texto leído. Escribe una breve presentación e identifica un espacio adecuado en tu ciudad (una escuela, un museo, una sala de conferencias, un polideportivo)». Normalmente, la exposición es multimedia.

Las habilidades de argumentación y comunicación, el pensamiento crítico, saber reservar un pabellón deportivo... todo esto es una bendición, salvo que usar textos literarios para estos ejercicios de casuística parece un desperdicio, o incluso un error de categoría: ¿acaso no hay nada más urgente que aprender de la literatura? Saber argumentar es importante, pero es aún más importante, y más difícil, dominar el arte solitario de la lectura individual. Para ello, en lugar de interminables "baterías" de ejercicios diseñados como actividades grupales, se necesitan análisis de textos más ágiles que, sin excesivo formalismo, ayuden a los estudiantes a comprender lo que les resulta auténtico y útil, tomado uno por uno, en la página que acaban de leer; una lectura que, de hecho, debería asemejarse lo más posible a la de Maquiavelo: silenciosa y solitaria. Leemos para crecer, para agudizar nuestra inteligencia, y esto requiere al menos un indicio de la actitud antisocial de la velada de Maquiavelo. Tengo la impresión de que esta verdad no se repite lo suficiente.

* * *

Estas observaciones pueden sonar un poco duras. ¿Acaso la lectura no es a la vez autocultivo y comunicación con los demás? Claro que sí. Pero me temo que la palabra "compartir", tan ambigua, entendida, repito, como una valoración del "nosotros" sobre el "yo", del diálogo entre iguales sobre el diálogo solitario con "ancianos", me temo que esta actitud escolar ha acabado influyendo en la elección de libros, o fragmentos de libros, que pedimos a nuestros alumnos que lean.

Para explicarlo, usaré una segunda palabra de pavo, esta vez una palabra inglesa, «relevant», que obviamente significa «importante», pero que en el uso actual adquiere el matiz de «significativo porque toca temas que nos interesan». «La relevancia de un libro hoy», dice la IA, «depende de sus temas y de cómo estos se conectan con los problemas actuales». Es relevante porque resuena, es decir, establece una especie de conexión emocional inmediata con el lector.

Esta obsesión por la relevancia está vinculada a una práctica escolar que casi siempre me parece perjudicial: la práctica de unir en lugar de separar, de valorar las similitudes en lugar de las diferencias . «Solo conectar» es un lema que puede funcionar en los niveles más altos de la cultura, para quienes ya han acumulado una profunda experiencia artística; en los niveles más bajos, es un ejercicio de retórica e ilusiones. En los últimos meses, junto con algunos colaboradores, he redactado las nuevas directrices nacionales para la enseñanza de la literatura en las escuelas, y también he tenido que inventar «conexiones interdisciplinarias» (según el formato ministerial) para la educación primaria. Es decir, he tenido que intentar tender puentes entre disciplinas especulando sobre las «sinergias» entre el italiano y la historia, el italiano y la geografía, el italiano y la física. Pero creo que Antonio Calvani tiene razón cuando afirma que este afán interdisciplinario es fruto de una pedagogía ingenua (entrevista con "Orizzonte Scuola", 2 de mayo de 2025): "Entre quienes practican seriamente la interdisciplinariedad, ¿hay alguien que haya alcanzado ese nivel sin haber recibido una sólida formación interna en la(s) disciplina(s)? Ong ha demostrado la importancia del avance del pensamiento científico con la llegada de los libros de texto (textos capaces de englobar de forma coherente y completa un conocimiento cerrado) en comparación con formas más interdisciplinarias, pero científicamente mucho más frágiles, como las del conocimiento medieval u otros modelos más primitivos".

Como sabemos, la enfermedad se ha extendido al examen estatal, o quizás, por el contrario, ha descendido del examen estatal a la práctica escolar. Lo cierto es que, al final del quinto año, a jóvenes de dieciocho años, casi siempre sin educación, se les pide que elaboren un discurso que combina (copio de uno de los muchos sitios web que ofrecen a los estudiantes materiales de preparación de exámenes de pago) "textos escritos, imágenes, obras de arte, extractos de documentos, dibujos, logotipos u otros materiales". Estas son pruebas que avergonzarían a Max Weber. Quienes han tenido la fortuna de presenciarlas han quedado con una sensación de consternación: por la ignorancia de los estudiantes disfrazada de conocimiento, por la vergüenza de los examinadores, por la lamentable idiotez de todo el sistema.

Por otro lado, si el arte desinteresado se ve con recelo, basta con demostrar que, tras una inspección más detallada, también está ordenado a un propósito que nos concierne y, por lo tanto, también es relevante. Sin embargo, no es del todo seguro que este tipo de conexión entre el pasado y el presente se produzca mediante textos cualitativamente superiores; por el contrario, aquellos que resuenan pueden ser textos que atraen fácilmente al lector ingenuo, en parte porque son ingenuos en sí mismos, o, por el contrario, muy hábiles en su deseo de crear la mencionada conexión emocional superficial. Y también es probable que, a medida que retrocedemos en el tiempo y profundizamos en las páginas de los "antiqui huomini", su relevancia disminuya proporcionalmente, porque —retórica aparte— es muy difícil imaginar que los autores con los que Maquiavelo se entretuvo (el lírico Dante, Petrarca, Tibulo) pudieran decirle mucho a un escolar que se inicia en la literatura. Al desvanecerse o relegarse a un segundo plano los criterios de excelencia artística y trascendencia histórica —dos razones fundamentales para leer literatura—, por un lado, corremos el riesgo de privilegiar aquellos textos que parecen más afines a la actualidad y que, en resumen, abordan cuestiones que la agenda política o el sentir generalizado nos llevan a considerar más vivas e interesantes que las que —para retomarlo— Maquiavelo debatió con Tito Livio. Por otro lado, nos arrogamos el derecho de actualizar (es decir, de hacer relevantes) obras del pasado, borrando su significado original y declarándolas, sin reservas, contemporáneas. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en estas líneas que introducen una serie de conferencias titulada «Clásicos en contra» en el Teatro Olímpico de Vicenza: «Se trata de ciudades, de civilización, de polis y de democracia. Saber qué hacer en esta época de migrantes, de niños, mujeres y hombres que huyen de la guerra, el hambre y el sufrimiento, no es fácil encontrar respuestas; sin duda, suponen un desafío [...]. Durante tres mil años, nosotros, los ciudadanos de Europa, hemos tenido algunas respuestas. Basta con releer la Odisea de Homero. Basta con mirar Las suplicantes de Esquilo. Está todo ahí, cada problema».

He aquí, en pocas líneas, una conflagración que se observa a menudo en el discurso literario actual: entre los problemas y las buenas causas del presente (guerra, migración, hambre) y la literatura del pasado. «Hay de todo, todos los problemas». Es este tipo de generalización caótica a la que aludí antes, al hablar de un enfoque literario que nos anima a valorar las analogías e ignorar las diferencias. Y me parece que toda la larga historia de la educación cívica en las escuelas italianas también puede interpretarse en esta línea moralista.

* * *

A lo largo de los años, he publicado varios libros de texto de literatura de secundaria que requieren actualizaciones periódicas, especialmente en la sección de Temas. Esto no es una novedad; casi todos los libros de texto tienen una sección temática, lo que permite a profesores y alumnos leer textos de diferentes épocas y observar, reflejada en la literatura, la persistencia de ciertas constantes humanas: el amor, la madurez, la muerte, la locura... Hace unos días, el excelente equipo editorial con el que trabajo me envió este mensaje: «Necesitamos dos temas al año (seis en total). El tema debe ser educativamente interesante, relevante, adecuado para la educación cívica y ofrecer un mínimo de espacio para el debate interdisciplinario».

De acuerdo con este programa, los temas que elegiremos no serán puramente literarios (por ejemplo, las formas de relato corto o la alegoría desde Dante hasta Baudelaire), sino temas que se presten a conexiones (otro término ilustre, anticuado pero siempre vigente) con esa supradisciplina que es la educación cívica. Es decir, buscaremos sobre todo textos no literarios que puedan incluirse en ese campo: artículos periodísticos, manifiestos, tratados internacionales, disposiciones legales.

A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes han querido convertir la literatura en la sierva de tal o cual maestro. Para Tolstói, en ¿Qué es el arte?, debía ser un instrumento de progreso moral encaminado a la fraternidad universal. Para el joven Calvino, la tarea de los escritores era «transformar en poesía la nueva moral del hombre comunista que emerge con claridad en millones de hombres en todo el mundo». Y ha habido épocas, y todavía las hay, en que la literatura se ha puesto al servicio del nacionalismo, de los mitos fundadores. Pero también existen formas menos violentas de subyugación. En un ensayo de principios de la década de 1980, Fortini habló de la subordinación de la literatura a las todopoderosas ciencias sociales («Ya no está claro qué lugar ocupa el texto literario entre las muchas 'ciencias del hombre'»). Y ahora hemos llegado a una literatura subordinada a la educación cívica. Pero con dos diferencias significativas respecto al pasado.

En primer lugar, si bien las tendencias pasadas inevitablemente generaron contratendencias, con la perspectiva comunista generando la perspectiva anticomunista y la perspectiva nacionalista siendo contrarrestada por el ecumenismo, la educación cívica parece no tener oponentes: ¿qué esteta, snob o elitista podría no aprovechar el potencial educativo de la literatura? De hecho, la reintroducción de la educación cívica como asignatura curricular en las escuelas italianas fue votada por unanimidad por todos los parlamentarios italianos: unas pocas docenas de abstenciones, ningún voto en contra. No puedo decir cuántas otras veces ha sucedido esto en la historia parlamentaria reciente, cuántas veces una ley con un impacto tan significativo en todos los ciudadanos —todos los que van a la escuela o envían a sus hijos a ella— ha encontrado consenso entre la derecha (que formuló la propuesta), la izquierda y el centro. Es decir, la presencia de la educación cívica como marco ideal es más evanescente que la de las ideologías o las creencias, pero quizás esté destinada a perdurar, porque es difícil ver a alguien —¿en nombre de qué, realmente?—. ¿De la distinción entre juicio estético y moral? ¿De la falta de propósito? ¿Quién podría objetar el deber cívico y las buenas costumbres? Una vez, en la controversia sobre los efectos nocivos del rock en las mentes adolescentes, le preguntaron a Frank Zappa si había alguna letra de canciones publicadas en los últimos años que preferiría que sus hijos no escucharan. Zappa respondió: «Somos el mundo». Una excelente respuesta, que significa: la educación artística es algo completamente diferente a la edificación. Pero hay que ser Zappa para costearla.

En segundo lugar, si bien las tendencias pasadas expresaban un mapa claro —y por lo tanto discutible— de valores y desvalorizaciones (incluso resumido en frases como Franz Kafka o Thomas Mann), la educación cívica en las escuelas parece tener objetivos más elusivos. Fomenta la virtud en todos los ámbitos y, durante las clases de italiano, invita a la lectura y la reflexión virtuosas, especialmente (volviendo a nuestra definición de relevante) sobre los "temas actuales" que sacuden el mundo actual. Para ello, es fundamental desarrollar el sentido crítico del estudiante, o su espíritu crítico: esta es la tercera y última palabra clave de mi análisis.

* * *

Tras leer las directrices nacionales sobre educación literaria mencionadas, un colega me señaló que debería haber añadido precisamente esto: la adquisición del pensamiento crítico. Incluso en el expediente que me envió el ministerio —que contiene las opiniones de diversas asociaciones científicas— esta petición aparecía repetidamente. «El estudio de la literatura desde la primaria», escriben, por ejemplo, representantes de una de estas asociaciones, «es fundamental para la maduración intelectual y la posesión segura del pensamiento crítico». He intentado comprender con precisión qué significa el pensamiento crítico, pero no puedo decir que lo haya logrado del todo. Una definición sencilla podría ser esta: la capacidad de ver dentro y detrás de las cosas del mundo, más allá de las apariencias, para comprender su verdadera naturaleza. Pero, por un lado, ¿no es este un objetivo demasiado ambicioso? ¿No es, después de todo, otro nombre para esa inteligencia que pasamos toda la vida acumulando y perfeccionando? Por otro lado, creo que es una percepción común que precisamente quienes creen poseer sentido crítico resultan, al ser examinados, los más conformistas, es decir, los menos críticos, de los seres humanos. En particular, me parece que en ciertos libros de texto, y en la mente de sus autores, el sentido crítico termina correspondiendo a un sentimiento anticapitalista genérico, articulado, sin embargo, no a la manera de —digamos— Piketty, que exige habilidades demasiado difíciles de desarrollar, sino a la manera —digamos siempre para abreviar— de Don Milani: debemos amar a los pobres (o a las mujeres maltratadas, a las minorías, a las personas con identidades sexuales problemáticas, a las personas con discapacidad). Aplicado al pasado, como inevitablemente debería ser en un libro de texto de historia literaria, significa forzar los textos, obliterar lo que dicen.

Así que aquí están, una última vez consecutiva, nuestras palabras clave: compartir, relevancia, pensamiento crítico. En sí mismas, no son pecados. Se convierten en pecados si, como creo que ocurre, transmiten la idea de que la literatura sirve, ante todo, para comprender el mundo en lugar de para comprenderse a uno mismo. Creo que es lo contrario, y que es importante reiterarlo, especialmente durante los años de formación, cuando uno es débil, desorientado e inconsciente de sí mismo, pero también, al mismo tiempo, muy dispuesto a abrazar causas que suelen ser ignoradas. Al leer ciertos libros de texto de humanidades, escuchar a ciertos colegas y ver cuántas buenas causas se abordan en la educación cultural de los estudiantes, a menudo tengo la impresión de que muchos interpretan la educación en humanidades como una forma de activismo. Me parece que las palabras clave que mencioné aquí refuerzan este malentendido, por lo que deberían usarse con mucha discreción, o simplemente no usarse.

Dicho esto, es lógico observar que las palabras vienen después de las cosas, y que las palabras que parecen pavos, sin importancia en sí mismas, reflejan un concepto de educación que merecería una reflexión más profunda. Sin más preámbulos, y a la luz de lo observado, creo que puedo concluir lo siguiente: a medida que la fe en los clásicos, el canon, la tradición humanística y todos los demás vastos y ya frágiles ideales culturales en los que se creía hasta hace pocas generaciones, principalmente en el espíritu de ateos devotos, se desvanece, la educación literaria adquiere cada vez más características de edificación moral, especialmente cuando la imparten profesores ingenuos y sin preparación que nunca han tenido esa fe y que, en cambio, están llenos de celo misionero. Este tipo de educación considera la literatura no como un fin, sino como un medio: recomienda sistemáticamente textos que transmiten ideas virtuosas, prestando poca atención a su calidad y significado histórico, y no tolera textos que, debido a su complejidad o ambigüedad, no son aptos para la persuasión. Los efectos de esta distorsión ya son visibles en algunas antologías escolares y, a medio y largo plazo, creo que tendrán un impacto en el modo en que las futuras generaciones verán la literatura.

Más sobre estos temas:

ilmanifesto