Historias del cosmos: Quipu y las estructuras más grandes del cosmos

En lo más profundo del cielo, el universo teje estructuras colosales que desafían nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Una de las más sorprendentes ha sido llamada Quipu, un término cargado de significado cultural y simbólico. Como los cordeles anudados que los antiguos pueblos andinos usaban para registrar información, esta estructura cósmica parece trazar un registro monumental de la evolución del universo.

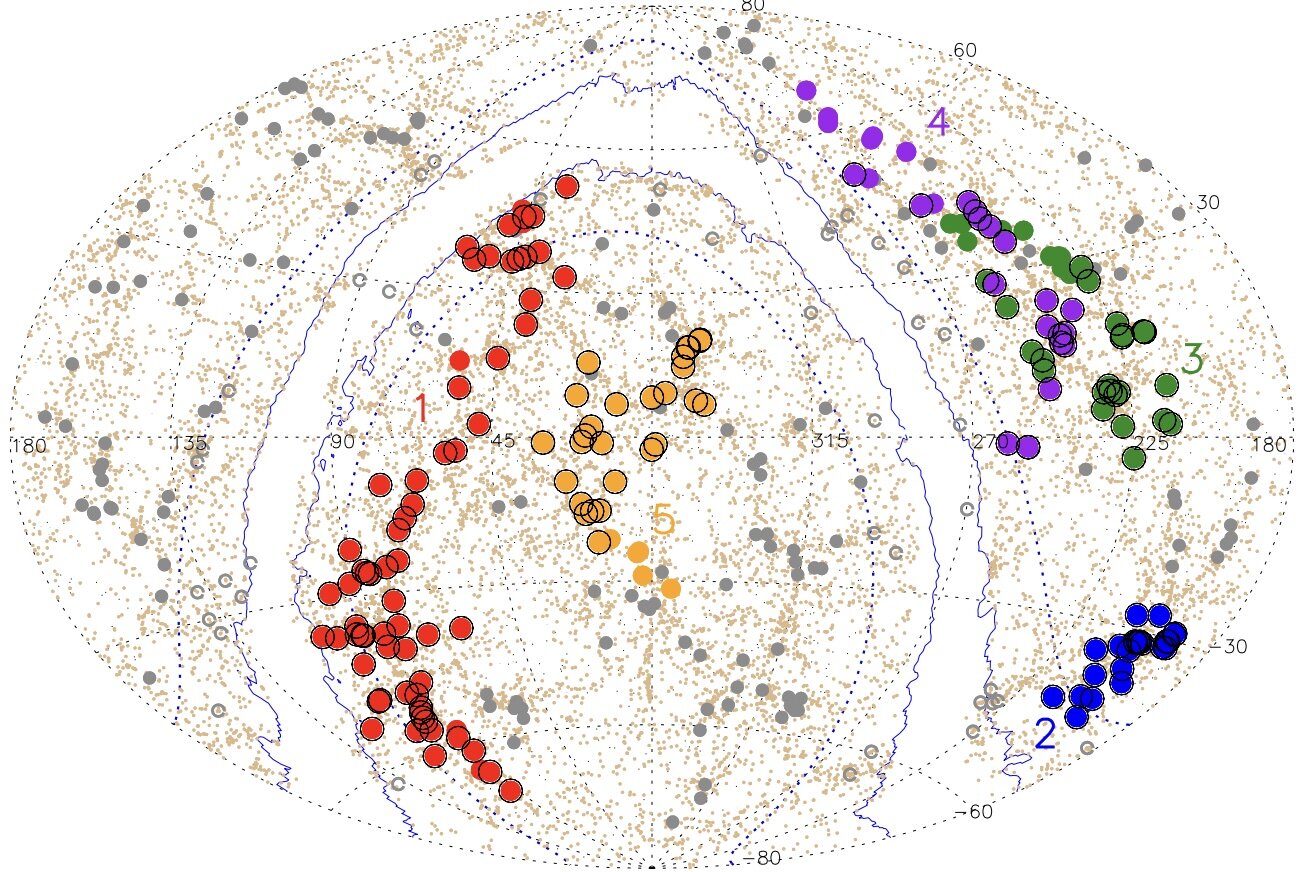

Descubierta recientemente, Quipu es la superestructura más grande identificada hasta ahora en el universo local. Se extiende a lo largo de unos 1.300 millones de años luz, una escala difícil de imaginar fuera del lenguaje astronómico. A su alrededor se han detectado otras cuatro formaciones igualmente colosales: el supercúmulo Shapley, la estructura Serpens-Corona Borealis, el cúmulo Hércules y la superestructura Escultor-Pegaso.

Juntas, estas cinco entidades contienen el 45 % de los cúmulos de galaxias conocidos, el 30 % de las galaxias observables y una cuarta parte de toda la materia del universo, concentradas en apenas el 13 % del volumen cósmico visible.

La búsqueda de estas vastas estructuras es relativamente reciente. En 1989 se descubrió la Gran Muralla CfA2, una cadena de galaxias que se extiende por más de 500 millones de años luz. Más tarde, en 2003, los astrónomos identificaron el Gran Atractor, una región misteriosa cuya enorme gravedad parece arrastrar cúmulos enteros de galaxias. Y en 2020 se anunció la existencia de la Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal, que, según algunas estimaciones, podría alcanzar los 10.000 millones de años luz de longitud. Sin embargo, este último hallazgo sigue siendo objeto de controversia, debido a las limitaciones del muestreo a esas escalas tan extremas.

En comparación, Quipu representa un descubrimiento más sólido y verificable, pues se encuentra relativamente cerca, entre 425 y 815 millones de años luz. Su nombre, más que un homenaje cultural, es una metáfora visual, donde su forma filiforme recuerda a los nudos informativos de los antiguos sistemas de registro andinos.

Estas superestructuras no pueden observarse directamente como un todo. Son reconstruidas a partir de mapas tridimensionales del universo elaborados con datos de telescopios ópticos y de rayos X. Se utilizan algoritmos capaces de detectar regiones con una densidad anómala de materia, lo que permite identificar estos gigantescos conglomerados. En el caso de Quipu y sus compañeras, se recurrió también a observaciones del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang que aún llena el universo.

Sorprendentemente, estas concentraciones masivas no son simples acumulaciones pasivas de galaxias. Al tener una influencia gravitacional tan poderosa, pueden ralentizar o acelerar la expansión de las regiones que las rodean, afectando directamente las mediciones de la constante de Hubble, uno de los parámetros fundamentales para conocer la velocidad de expansión del universo. Además, su fuerza gravitacional curva la luz de objetos aún más lejanos, provocando el llamado efecto de lente gravitacional, que distorsiona nuestra visión del cosmos profundo.

Quipu (rojo) es la estructura más grande jamás encontrada en el universo. Foto:arXiv (2025)

Según la cosmología moderna, el universo forma una vasta red cósmica, una especie de telaraña compuesta por materia oscura y galaxias interconectadas por filamentos invisibles. Las superestructuras como Quipu son nudos temporales en esta red y representan concentraciones pasajeras de materia que, con el tiempo, se disolverán a medida que el universo siga expandiéndose. Su estudio permite comprender cómo se agrupan las galaxias, cómo han evolucionado y cómo el universo ha transitado desde su infancia turbulenta hasta la estructura que hoy observamos.

Cada patrón, cada filamento y estructura que encontramos en el universo, es un vestigio de los procesos que dieron origen a las galaxias, a las estrellas y, en última instancia, a nosotros mismos. Mientras los astrónomos continúan cartografiando el cielo, es probable que más nudos como Quipu salgan a la luz. En el vasto telar del cosmos, cada hilo cuenta.

Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional

eltiempo