Giuseppe Baretti fünf Jahre nach dem Erdbeben

Der in Turin geborene Schriftsteller, Kritiker, Übersetzer und Gelehrte Giuseppe Baretti (1719–1789) reiste am 31. August 1760 in Begleitung von Edward Southwell, Baron Clifford, einem späteren Parlamentsabgeordneten, von Falmouth nach Lissabon. Aus dieser Reise gingen zwei Bücher hervor: *Lettre Familiari di Giuseppe Baretti A' Suoi Tre Fratelli Tornando da Londra in Italia nel 1760* (Band I, 1762; Band II, 1763) und *A Journey from London to Genoa Through England, Portugal, Spain and France * (London, 1770). Obwohl sich das englische Werk als Übersetzung des ersten präsentiert, sind die Unterschiede zwischen dem * Lettre Familiari* und *A Journey* beträchtlich, was sie zu einzigartigen Werken macht. Dies ist keine Nebensache, denn um Barettis Sicht auf Portugal zu verstehen, muss man berücksichtigen, dass die beiden Texte, die sich an unterschiedliche nationale Leserschaften richteten, in ihren Details die Leserschaft und ihre Erwartungen offenbaren. Als profunder Kenner der englischen Kultur und angesehenes Mitglied der intellektuellen Kreise seiner Zeit wusste Baretti, dass das, was in Italien geschätzt wird, nicht immer auch in England Anklang findet.

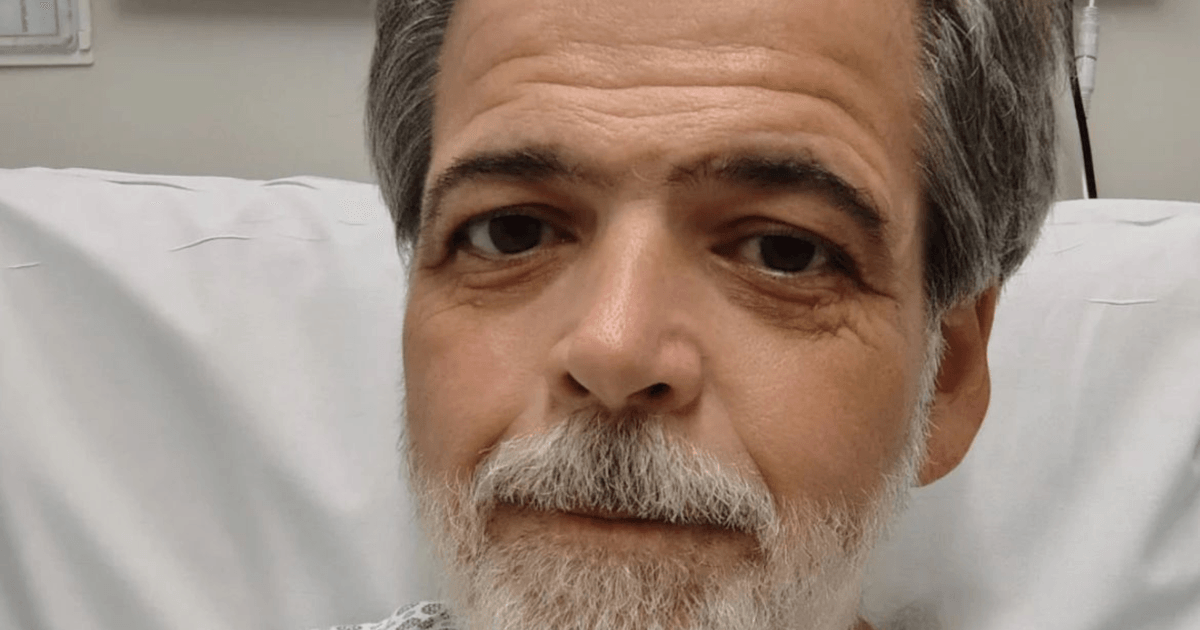

Giuseppe Baretti (1719–1789)

In beiden Texten bietet Baretti mehr als nur einen objektiven und detaillierten Reiseführer; er unternimmt eine emotionale Reise, eine Entdeckungsreise in persönliche, kulturelle, moralische, existenzielle und ethische Gedanken. Konfrontiert mit einer ihm fremden, außergewöhnlichen Welt (im positiven wie im negativen Sinne), aufmerksam für alles, was es wert erscheint, festgehalten zu werden, weicht Baretti, mit dem Humor, den er von italienischen Autoren seiner Zeit gelernt hat, häufig von den Konventionen der Reiseliteratur ab: Er bevorzugt Anekdoten, übt Kritik und offenbart seine Interessen und Ideologien.

Die Neugierde um Lissabon muss enorm gewesen sein. Die Einzigartigkeit der Tragödie von 1755 hatte in ganz Europa für Aufsehen gesorgt: So erschien am 6. November 1755, nur fünf Tage nach dem Ereignis, ein detaillierter Bericht in Edward Caves *The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle * in London; nicht zu vergessen Voltaires Erwähnungen des Erdbebens in * Poème sur le Désastre de Lisbonne* (1756) und in *Candide* (1758). Die Faszination wuchs noch, als es um ein Königreich ging, dessen politische Wirren, wie das Attentat auf König José I. und die Vertreibung der Jesuiten 1759, im übrigen Europa für viel Gesprächsstoff sorgten. Portugal war ein Königreich, das genauer untersucht werden musste.

Ohne seine philosophische und intellektuelle Überlegenheit gegenüber der iberischen Welt zu verbergen – eine Überlegenheit, die viele englische Intellektuelle jener Zeit vertraten –, zeichnet Baretti, ohne sich um Objektivität und Autorität zu scheren, ein wenig schmeichelhaftes Bild Portugals. Er entschuldigt sich mit der begrenzten Zeit und mangelnden Kenntnissen über die Fakten, die Bevölkerung und die Funktionsweise der Institutionen. In * Reise* mildert er seine Kritik am Land zwar ab und erklärt, ihm fehlten die Sprachkenntnisse und der Kontakt zur portugiesischen Aristokratie – vermutlich im gleichen Tempo wie im zivilisierten Europa –, doch in *Briefe* ist sein humorvoller Elan so stark, dass er heftige Kritik von Ambrósio Pereira Freire de Andrade e Castro, dem Gesandten in Österreich, erntet. Dieser war unzufrieden mit Barettis Kritik am portugiesischen Königshaus: Es sei zu einfach, zu bescheiden, zu volksnah und besitze nicht die vorbildliche Distanz anderer Königshäuser.

Das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755, Autor unbekannt.

Doch was ihn beim Überqueren der Grenze und Verlassen Portugals erleichtert aufatmen lässt, ist fast alles: ein Volk, das den Verlust der Bücher im Erdbeben wohl gar nicht bemerkt hat, weil Bücher hier nie „in Mode“ waren; das nur einen Camões und einen Osório besitzt, und selbst diese werden kaum gelesen; das in Mafra einen Palast errichtet hat, der in keinem Verhältnis zur Landschaft steht und dessen Bibliothek voller religiöser Bücher, aber ohne wissenschaftliche Werke ist; eine Regierung, die die Jesuiten, die einzigen Garanten der Bildung, vertrieben hat; deren Gasthäuser heruntergekommen und oft von Flöhen befallen sind; eine unhöfliche und boshafte Bevölkerung… Ein Volk, das nach der Tragödie von 1755 wenig getan hat. Unwissend, rückständig, arm und wenig fleißig. Er wird nie nach Portugal zurückkehren. Nicht, weil er nicht will, sondern weil der Marquis von Pombal ihm seine Kritik nicht verzeihen und dem italienischen Schriftsteller die Einreise ins Königreich verweigern wird.

Was ihn aber vielleicht am wenigsten dazu veranlasste, Portugal abzulehnen, war die Nähe zu Afrika in Bezug auf Sitten und Gebräuche: „Aber unabhängig von meiner Meinung, finden Sie nicht auch, dass Portugal Afrika sehr nahesteht?“ ( Reise, 1970: 190). Diese Nähe wurde auch durch die Präsenz schwarzer und mulattischer Menschen in ganz Lissabon suggeriert. Als Hauptstadt des portugiesischen Reiches und Schnittpunkt der Kontinente verlieh die Anwesenheit von Menschen verschiedener Ethnien der Stadt zweifellos eine ungewöhnliche multiethnische Atmosphäre. Wenn er Portugal also als ein Land voller Schwarzer beschreibt, zeigt er damit das Gefühl der Fremdheit, das eine ethnisch gemischte Gesellschaft in ihm auslöste.

Cais do Sodré im Jahr 1785, von Joaquim Marques – MNAA

Baretti lehnt zwar die Sklaverei ab, ist aber gegen Mischehen und betrachtet Mulatten als „menschliche Ungeheuer“. In seinen Briefen (Lettere ) berichtet er von der großen Zahl schwarzer Männer und Frauen, die aus Afrika nach Portugal verschleppt oder dort als Kinder afrikanischer Eltern geboren wurden und „diese kleine Ecke Europas mit einer Art menschlichem Ungeheuer namens Mulatten füllen, den Kindern eines schwarzen Mannes und einer weißen Frau oder einer schwarzen Frau und eines weißen Mannes“. Diese „Ungeheuer“ wiederum „zeugen weitere Ungeheuer, indem sie sich mit anderen europäischen Männern und Frauen vermischen“. Daher „gelingt es nur wenigen portugiesischen Familien, rein europäisch zu bleiben, und mit der Zeit werden alle Mischlinge, das heißt, afrikanisches Blut fließt in mehr oder weniger starkem Maße in sie hinein.“

In * Reise * wird es genauer ausgeführt: Schwarz und Weiß ergeben einen Mulatten; ein Mulatte mit einer weißen Frau ergibt einen Mestizen. Diese können weiß oder schwarz sein und können selbstverständlich und ohne Hindernisse Weiße, Schwarze, Mulatten und andere Mestizen heiraten. Diese Mischeien waren so weit verbreitet und wurden als so selbstverständlich angesehen, dass Portugal die ursprüngliche europäische Rasse verunreinigte und sogar zerstörte. Daher argumentiert er mit einem Anflug von Spott, dass es notwendig sei, den aus Mischlingen bestehenden Adel zunehmend aus dieser Nation zu säubern, die sich selbst für so edel und die ruhmreichste und würdigste aller Nationen hält.

Picasa

Petition an Unsere Liebe Frau von Atalaia (in Montijo), in Skizzen des portugiesischen Lebens, 1826.

Die Vorstellung, dass Nachkommen aus Mischehen die Reinheit der Rassen verunreinigten, war in Europa mit dem Aufkommen neuer pseudowissenschaftlicher Strömungen, die auf klimatologischen und rassischen Theorien basierten, weit verbreitet. So entwickelte Arthur de Gobineau im 19. Jahrhundert in seinem Essay über die Ungleichheit der menschlichen Rassen seine Gedanken zum Prinzip der ethnischen Degeneration der Rassen. Für den Autor entstand diese Degeneration aus der Vermischung, der Verletzlichkeit und der Minderwertigkeit gemischter Rassen und ihrer notwendigerweise vermischten Nationen. Wenn sich die Portugiesen mit Schwarzen und indigenen Völkern vermischten und deren Gebräuche übernahmen, geschah dies nach Ansicht des französischen Theoretikers, weil die beiden Rassen Anziehungskräfte und Nähe aufwiesen: Die portugiesische Rasse war den Mängeln der indigenen Rassen nicht so unähnlich.

Baretti positioniert sich ethnisch zentriert und verleiht einem Kodex ethischer und ästhetischer Werte Ausdruck, die seine Weltsicht und sein Verständnis anderer prägen. Indem er Portugal auf seine persönliche Zivilisationsdimension reduziert, konzentriert er sich auf Exzentrizitäten oder verwerfliche Haltungen, die er mit mal mehr, mal weniger Humor schildert. Doch er zeichnet auch das Bild eines Königreichs, das im Zeitalter der Aufklärung in dem, was Baretti als monströs empfindet, modern erschien: im Aufbau einer multikulturellen und inklusiven Gesellschaft.

[Die Artikel der Reihe „Portugal 900 Jahre“ sind eine wöchentliche Gemeinschaftsarbeit der Historischen Gesellschaft zur Unabhängigkeit Portugals. Die Meinungen der Autoren spiegeln deren eigene Ansichten wider.]

observador