Ötzi, der Mann aus dem Eis: Als die Wissenschaft die Geheimnisse eines 5.300 Jahre alten ungelösten Falles enthüllt

Dies ist die Geschichte eines prähistorischen Mannes namens Ötzi , dessen mumifizierter Körper 1991 in den Ötztaler Alpen auf 3.210 Metern Höhe an der Grenze zwischen Österreich und Italien entdeckt wurde. Begraben unter einer dicken Eisschicht, wurde er bei einer großen Gletscherschmelze im selben Sommer ans Licht gebracht. Zwei deutsche Wanderer glaubten, es mit einem erfrorenen Bergsteiger zu tun zu haben, und alarmierten die Behörden. Die Überreste, schnell „der Mann aus dem Eis“ genannt, erwiesen sich schließlich als die älteste bekannte Gletschermumie und wurden auf rund 3.300 Jahre vor unserer Zeitrechnung, also mehr als 5.300 Jahre vor unserer Zeitrechnung, datiert.

Ötzi stellt einen der ältesten bekannten Mordfälle dar und ist die am besten untersuchte menschliche Leiche in der wissenschaftlichen Mumiengeschichte, insbesondere aus genetischer und forensischer Sicht. Analysen ergaben, dass er zum Zeitpunkt seines Todes zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und 61 kg schwer war und Anzeichen von Gelenkverschleiß (an Hüfte, Schultern, Knien und Wirbelsäule), Arteriosklerose, Magen-Darm-Erkrankungen und alten Rippenbrüchen aufwies. Außerdem wurden drei kleine Gallensteine identifiziert.

Die erste Sequenzierung seines Genoms im Jahr 2012 war von schlechter Qualität und wies eine Verunreinigung durch moderne DNA (etwa 7 %) auf. Sie offenbarte eine starke genetische Ähnlichkeit zwischen Ötzi und modernen Sarden, eine Schlussfolgerung, die zehn Jahre später revidiert wurde.

Im Jahr 2023 sequenzierte ein internationales Team seine DNA erneut. Die Probe stammte aus derselben Knochenprobe (linker Hüftknochen), diesmal mit einer geringen Kontamination mit moderner DNA (etwa 0,5 %). Diese in der Fachzeitschrift Cell Genomics veröffentlichte Studie zeigte, dass Ötzi hauptsächlich von den ersten neolithischen Bauern aus Anatolien abstammte, sowie zu einem älteren Teil von europäischen Jägern und Sammlern. Entgegen der bisherigen Annahme ist er daher kein direkter „Cousin“ der heutigen Sarden, sondern hat mit ihnen einen gemeinsamen anatolischen Ursprung.

Das Team unter der Leitung von Albert Zink (Bozen, Italien) und Johannes Krause (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, Deutschland) identifizierte zudem neue Gene bei Ötzi. Diese Gene stehen im Zusammenhang mit bestimmten körperlichen Merkmalen (Phänotypen) und spezifischen Prädispositionen: leicht gelocktes Haar, schwarze Haarfarbe, eine Neigung zu Stoffwechselstörungen im Zusammenhang mit Fettleibigkeit und Kahlheit.

Diese Ergebnisse ergänzen die Ergebnisse eines 2012 in Nature Communications veröffentlichten Artikels eines internationalen Teams, das ebenfalls von Albert Zink (Bozen) geleitet wurde. Die Forscher gaben damals an, dass der Mann aus dem Eis wahrscheinlich braune Augen und eine dunklere Hautfarbe als die heutiger Europäer hatte, Blutgruppe 0 hatte und laktoseintolerant war.

Darüber hinaus hatte der Mann aus dem Eis ein erhöhtes Risiko für eine koronare Herzkrankheit, was die bereits beobachteten Arterienverkalkungen erklären könnte. Schließlich macht das Vorhandensein von Sequenzen, die dem Genom des Bakteriums Borrelia burgdorferi entsprechen, ihn zum ältesten bekannten Fall einer Infektion mit dem Erreger der Lyme-Borreliose.

Bis heute gibt die Wissenschaft immer wieder Aufschluss über die genauen Umstände seines Todes. Eine tiefe Wunde an seiner linken Schulter und eine zwischen Brustkorb und Schulterblatt steckende Pfeilspitze stehen im Mittelpunkt der jüngsten Untersuchungen.

Obwohl bereits 1991 Röntgenaufnahmen und ein erster CT-Scan durchgeführt wurden, wurde die Pfeilspitze erst 2001 identifiziert. Diese Beobachtung wurde im folgenden Jahr im Journal of Archaeological Science veröffentlicht.

Erst zwei Jahre später, im Jahr 2003, wurden die Todesursache und -umstände Ötzis erstmals veröffentlicht: Als Todesursache wurden Blutungen infolge einer Stichwunde durch einen Pfeil angegeben, wobei Zweifel aufkamen, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelte.

Es dauerte weitere vier Jahre, bis ein italienisch-schweizerisches Team einen 1,3 Zentimeter langen Riss in der linken Arteria subclavia feststellte, der damals für den tödlichen hämorrhagischen Schock verantwortlich gemacht wurde.

Eine im Juni 2025 veröffentlichte Studie, die auf einem Vergleich von Ötzis Verletzungen mit klinischen Fällen basiert, stellt diese Interpretation in Frage und legt nahe, dass der Mann aus dem Eis nach seiner Verletzung noch mehrere Stunden überlebt haben könnte.

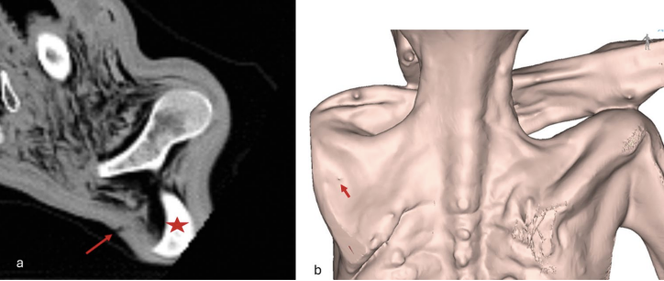

Dänische und italienische Forscher analysierten Ötzis CT-Bilder aus dem Jahr 2013 erneut, um die Schulterverletzung im Detail zu untersuchen. Mithilfe von 3D-Modellen und forensischen Animationstechniken konnten sie die Flugbahn des Pfeils, die Art der Verletzungen und Ötzis wahrscheinliche Körperhaltung zum Zeitpunkt des Aufpralls rekonstruieren und seine Körperbewegungen simulieren.

Diese am 21. Mai 2025 im International Journal of Legal Medicine veröffentlichte Arbeit wurde von Forschern der Abteilung für Forensische Medizin der Universität Kopenhagen (Dänemark) in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen vom Institut für Mumienforschung in Bozen (Italien) durchgeführt.

Ein dehydrierter, geschrumpfter und komprimierter Körper

Ziel der neuen Studie war es, die CT-Scans aus dem Jahr 2013 erneut zu analysieren, um Ötzis Schulterverletzung forensisch zu untersuchen. Dazu erstellten die Forscher 3D-Modelle speziell der Schulterstrukturen und berechneten das Volumen des betroffenen Gewebes. Mithilfe virtueller Animationstechniken versuchten sie außerdem, die Flugbahn des Pfeils und die wahrscheinliche Haltung des Mannes aus dem Eis zum Zeitpunkt des Schusses zu rekonstruieren.

3D-Rekonstruktionen und virtuelle Animationen des Körpers das linke Schulterblatt. (b) 3D-Visualisierung der Haut, die die Verletzung zeigt (Pfeil)." srcset="https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/320/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blesure-omoplate.png 320w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/556/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blesure-omoplate.png 556w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/640/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 640w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/664/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 664w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/960/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 960w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1112/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1112w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1328/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1328w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1668/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1668w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1992/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1992w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/2301/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 2301w" Größen="(min-Breite: 1024px) 556px, (min-Breite: 768px) 664px, 100vw" Breite="664">

das linke Schulterblatt. (b) 3D-Visualisierung der Haut, die die Verletzung zeigt (Pfeil)." srcset="https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/320/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blesure-omoplate.png 320w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/556/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blesure-omoplate.png 556w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/640/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 640w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/664/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 664w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/960/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 960w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1112/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1112w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1328/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1328w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1668/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1668w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/1992/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 1992w, https://img.lemde.fr/2025/07/11/0/0/724/306/2301/0/75/0/ebd5fdb_upload-1-2tbotlibrfof-oi-tzi-homme-des-glaces-plaie-blessure-omoplate.png 2301w" Größen="(min-Breite: 1024px) 556px, (min-Breite: 768px) 664px, 100vw" Breite="664">Um Ötzis tödliche Verletzung besser zu verstehen, analysierten die Forscher medizinische Bilder aus dem Jahr 2013. Mithilfe spezieller Software rekonstruierten sie ein detailliertes 3D-Modell seines Körpers. Sie führten eine 3D-Segmentierung durch, d. h. sie extrahierten und isolierten verschiedene Strukturen (Haut, Knochen, Blutgefäße, Hämatom, Pfeilspitze) aus den CT-Bildern, um sie separat in einem dreidimensionalen Modell darzustellen. Dieser Schritt ist unerlässlich, um jedes Körperelement im Raum präzise zu visualisieren, zu vermessen und zu analysieren.

Chiara Villa und ihre Kollegen an der Universität Kopenhagen schätzten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mumienforschung in Bozen zudem das Volumen bestimmter Körperteile, wie des Gehirns und des Hämatoms, um das Ausmaß der Verletzungen zu ermitteln. Da Ötzis Körper eine Abflachung aufwies, nutzten die Forscher das Skelett einer kürzlich verstorbenen Person ähnlicher Größe und Statur, um die Knochen virtuell in eine realistische anatomische Position zu bringen. Mit diesem neu ausgerichteten Modell simulierten sie anschließend die Körperbewegungen im Moment des Aufpralls sowie die Flugbahn des Pfeils und trugen so dazu bei, die genauen Umstände seines Todes besser zu verstehen.

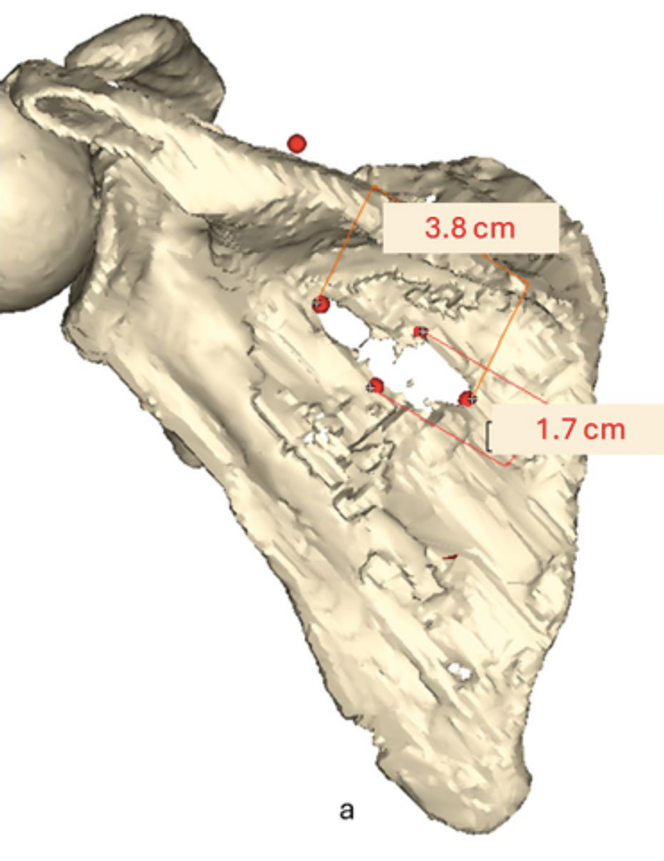

Die neuen Daten umfassen Ausmaß und Volumen des Hämatoms sowie präzise Messungen der Knochenperforation und des Wundverlaufs. Mithilfe einer 3D-Animation konnte Ötzis mögliche Körperhaltung zum Zeitpunkt der Erschießung rekonstruiert werden.

Virtuelle Autopsie eines prähistorischen Mordes

Ötzis Körper wies an Vorder- und Rückseite Anzeichen von Dehydration, Schrumpfung und Quetschung auf. CT-Scans zeigten eine Stichwunde von etwa 0,3 cm Durchmesser an seiner linken Schulter, 12 cm von der Wirbelsäule entfernt. Diese Verletzung, verursacht durch eine zwischen Rippen und Schulterblatt steckende Pfeilspitze, führte zu einer Schädigung der Schultermuskulatur (M. deltoideus, M. infraspinatus, M. subscapularis), einer Fraktur des Schulterblatts mit einem 3,8 × 1,7 cm großen Loch und einer Risswunde der Arteria subclavia, die die obere Extremität mit Blut versorgt.

Die Forscher identifizierten auf den CT-Bildern zwei gerade Bahnen im Körperinneren: eine von der Hautläsion zur Pfeilspitze, die andere zum Abschnitt der Arteria subclavia. Diese beiden Bahnen, nahe beieinander, aber leicht versetzt, folgen einer ähnlichen Ausrichtung: nach vorne, nach rechts und leicht nach unten. Sie deuten darauf hin, dass der Pfeil auf seinem Weg mehrere innere Verletzungen verursacht hat.

Die forensische Animation zeigte somit, dass diese geradlinige Flugbahn sowohl die Verletzung des Schulterblatts als auch den Abschnitt der Arterie erklärt und neues Licht auf den Mechanismus der Verletzung wirft.

Die genaue Richtung und Länge dieser Bahnen lässt sich jedoch aufgrund von Ötzis aktueller Körperhaltung nur schwer bestimmen: Sein Arm ist nach vorne gerichtet, was die natürliche Ausrichtung des Schulterblatts verändert. In dieser Haltung sind die Läsionen in Haut, Schulterblatt und Arterie nicht perfekt ausgerichtet.

Ein bisher nicht identifiziertes Hämatom

Das Gesamtvolumen des Hämatoms in der Schulterregion wurde auf 64 cm³ geschätzt, was nach der Korrektur etwa 105 cm³ Blut entspricht. Diese Korrektur berücksichtigt eine geschätzte 61-prozentige Reduzierung des Gewebevolumens durch Dehydration. Dieser Wert wurde anhand von 3D-Modellen berechnet, die zeigten, dass das Gehirnvolumen auf nur 626 cm³ reduziert war, verglichen mit etwa 1574 cm³ für die Schädelhöhle. Diese Korrektur ist unerlässlich, da die Mumifizierung das Volumen von Ötzis Gesamtgewebe deutlich reduzierte.

Die Autoren sind der Ansicht, dass dieses Blutvolumen allein nicht ausreicht, um den Tod durch Blutungen zu erklären. Ihrer Ansicht nach „unterstützt ein solches Volumen keinen schnellen Tod durch massive innere Blutungen. Ein äußerer Blutverlust kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.“

Neue Informationen zu Ötzis Position und der seines Angreifers

Um die Flugbahn des Pfeils besser zu verstehen, nutzten die Forscher Animationstechniken, um Ötzis Arm virtuell entlang seines Körpers neu zu positionieren und so eine realistischere anatomische Ausrichtung der Schulter wiederherzustellen. Diese Rekonstruktion zeigte, dass der Verlauf der Wunde von der Haut zur Arterie tatsächlich einer geraden, geraden Flugbahn folgte.

Durch die anschließende Animation von Ötzis gesamtem Körper im Stehen stellten sie fest, dass die Flugbahn des Pfeils einer Haltung entsprach, in der Ötzi im Moment des Aufpralls stand. Simulationen mit unterschiedlichen Körperneigungen zeigten zudem, dass die Flugbahn des Pfeils nach unten gerichtet war, was darauf hindeutet, dass sich der Schütze zum Zeitpunkt des Schusses höher als Ötzi befand. „Es bleibt jedoch unklar, ob Ötzi seinen Angreifer sah oder floh, als er getroffen wurde. Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass sich seine Schulter und sein Arm in einer entspannten Position befanden, ausgerichtet neben seinem Körper“, so die Autoren.

Mithilfe neuester forensischer Technologien wie 3D-Segmentierung und virtueller Körperanimation wirft diese neue Forschung 5.300 Jahre später neues Licht auf die Natur und den Mechanismus einer tödlichen Verletzung. Das Geheimnis dieses „Cold Case“, lange unter dem Schnee begraben, löst sich allmählich auf.

Weitere Informationen:

Villa C, Larsen S, Zink A, Lynnerup N. Ötzi, der Mann aus dem Eis: forensische 3D-Rekonstruktionen eines Mordfalls vor 5300 Jahren . Int J Legal Med. 21. Mai 2025. doi: 10.1007/s00414-025-03510-5

Weber J, Wahl J, Zink A. Pfeilverletzung der Schulter durch den Tiroler Eismann: Neue Erkenntnisse zu Ausmaß und Überlebenszeit . J Shoulder Elbow Surg. 2025 Jun;34(6):e305-e308. doi: 10.1016/j.jse.2024.09.034

Wang K, Prüfer K, Krause-Kyora B, et al. Das hoch abgedeckte Genom des Tiroler Eismannes weist auf eine ungewöhnlich hohe anatolische Bauernherkunft hin . Cell Genom. 16. August 2023;3(9):100377. doi: 10.1016/j.xgen.2023.100377

Keller A, Graefen A, Ball M, et al. Neue Erkenntnisse über die Herkunft und den Phänotyp des Tiroler Eismannes, abgeleitet durch Gesamtgenomsequenzierung . Nat Commun. 28. Februar 2012;3:698. doi:10.1038/ncomms1701

Gostner P, Pernter P, Bonatti G, et al. Neue radiologische Erkenntnisse über Leben und Tod des Tiroler Eismannes . J Archaeol Sci. 2011;38(12):3425-3431. doi: 10.1016/j.jas.2011.08.003

Pernter P, Gostnera P, Vigl E, et al. Radiologische Beweise für die Todesursache des Mannes aus dem Eis (ca. 5.300 v. Chr.) . J Archaeol Sci. 2007;34(11):1784-1786. doi:10.5167/uzh-30169

Murphy WA Jr, Nedden Dz D, et al. Der Mann aus dem Eis: Entdeckung und Bildgebung . Radiologie. 2003 März;226(3):614-29. doi: 10.1148/radiol.2263020338

Pabst, MA, Letofsky-Papst, I., Bock, E., et al. Die Tätowierungen des Tiroler Eismannes: eine lichtmikroskopische, ultrastrukturelle und elementanalytische Studie . J Archaeol Sci. 2009;36(10):2335–41. doi: 10.1016/j.jas.2009.06.016

Beitragen

Diesen Inhalt wiederverwendenLe Monde